Îles de la Madeleine

«Il n’existe pas de plus grande douleur au monde que la perte de sa terre natale.»

Euripide, 432 av.J.-C.[1]

Le système économique actuel qui résulte de la collusion finance internationale-secteur privé-États ne fait qu'accroître les profits des déjà bien nantis en prenant dans la poche des déjà moins nantis. Le même principe s'applique quand il s'agit du retrait de l'État de services publics qu'on aurait cru intouchables. Le gouvernement argue que des coupures dans les dépenses sont devenues nécessaires alors qu'il ne remet jamais en cause les mesures fiscales complaisantes envers les grandes entreprises et les citoyens fortunés. Vaut mieux piger encore et toujours dans la poche des plus démunis!

Les mécanismes de redistribution et de protection sociale ne tiennent plus : on se fait déposséder par la privatisation progressive de nos biens collectifs. Qu’en est-il exactement au Québec? Voici des faits concrets.

Tout d’abord dans le domaine de la santé. Quand il y a de l’argent à faire, les requins se pointent. Puisque les dépenses de santé totalisaient 75,2 milliard milliards en 1996 au Canada, il est facile de comprendre que ce secteur représente un marché très alléchant pour le secteur privé. Il est important d’y voir parce que selon certaines clauses de l’ALÉNA — les requins sont bien prévoyants! —, il sera difficile d’inverser le processus pour que des services privatisés soient à nouveau couverts par l’État.

L’État québécois a commencé à se désengager dans le domaine de la santé à partir de 1982. Comme on n’a pas cessé d’être malade, qui en profite? Les compagnies d’assurances privées. Les cinq plus grosses — la Sun Life, la Financière Manuvie, Canada-Vie, la Great-West et le groupe London, ces deux dernières étant propriété de Power Corporation qui devient l’un des deux premiers assureurs vie au Canada — se portent fort bien car leurs revenus de primes d’assurance maladie croissent deux fois plus vite que l’ensemble des revenus des autres primes. De nouveaux marchés lucratifs s’ouvrent : les cliniques privées, tout le domaine des soins à domicile et des appareils nécessaires — alors que beaucoup de matériel demeure inutilisé à cause des fermetures de lits et d’hôpitaux —, tout le domaine des biotechnologies et des technologies de l’information… marchés que flairent des compagnies américaines à la présence accrue, sans compter l’industrie pharmaceutique, le secteur le plus rentable au monde. Les visées ne sont jamais en fonction d’un mieux-être, mais de maximiser les profits à court terme. Même si on peut offrir des services de qualité, ceux-ci sont peu accessibles parce que trop dispendieux.

Cela en vient à établir un système qu’on appelle «à deux vitesses», dans lesquels les plus démunis ne peuvent jouir de services de santé adéquats, alors qu’on avait tout pour être fier de s’être donné pour principe l’équité d’accès aux services pour tous, sans égard au contenu de leur portefeuille. Qu’attendons-nous aussi pour prendre notre santé en mains, pour axer notre mode de vie plutôt vers la prévention? Il y a 20 ans, on en parlait; on en parle toujours!

Entre-temps, c’est épeurant de voir ça aller! Pour qui voudrait aller plus loin dans l’horreur, lire À qui profite le démantèlement de l’État? de Martin Poirier, François Patenaude, Martin Petit et Gino Lambert (Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM, 1998). Les auteurs nous préviennent: : »On ne répétera jamais assez que la crise [dans notre système de santé] a été créée artificiellement par les choix de nos politiciens.»

Le mouvement de privatisation atteint aussi d’autres secteurs, dont celui de l’électricité. En plus de nous assurer le contrôle de nos ressources hydroélectriques, la nationalisation avait entre autres permis une diminution des tarifs et une politique tarifaire uniforme sur l’ensemble du territoire.

La construction de petites centrales de moins de 50 MW et dont les producteurs privés ont obtenu l’exclusivité — entreprise sous les Libéraux et reprise sous le gouvernement péquiste — a causé des pertes d’environ 75 millions $ pour Hydro-Québec, donc pour la société québécoise. Ces producteurs peuvent harnacher toutes les petites rivières du Québec, sans se soucier de l’effet sur l’environnement. Et alors qu’Hydro-Québec prévoit des surplus énergétiques! De plus, ces projets ne créent des emplois qu’à court terme. Un tel revirement en faveur du secteur privé relevait d’une décision purement politique, sans fondement économique.

En 1997, Hydro-Québec a perdu deux de ses monopoles : elle n’est plus la seule à pouvoir acheter ou vendre de l’électricité en gros au Québec, et n’est plus la seule à utiliser son réseau de transport d’électricité. Cela n’était pourtant pas une condition essentielle pour obtenir un permis d’exploitation aux États-Unis, pour un marché disponible finalement plutôt restreint pour Hydro-Québec. Donc pas de raison valable pour une telle perte de contrôle public. Une dangereuse porte vient de s’ouvrir : des pressions du côté de l’organisme de réglementation américain pourraient s’exercer pour démanteler davantage la société d’État. Cela pourrait provoquer une hausse de tarifs — parmi les moins chers en Amérique du Nord — pour les consommateurs québécois, tout cela pour augmenter les profits d’une minorité d’investisseurs privés. Le principe des tarifs uniformes pour l’ensemble du territoire serait remis en question et défavoriserait des régions éloignées comme l’Abitibi, la Gaspésie ou les Îles de la Madeleine, ce qui plairait à ceux qui préconisent l’abandon de régions considérées «non rentables».

Plusieurs arguments ne sont pas mentionnés. Si Hydro était privatisée, le gouvernement serait obligé de subventionner une grande partie des frais de recherche et de développement actuellement assumés par la société d’État. Si la formation du personnel et les investissements en immobilisation, qu’assume aussi Hydro-Québec, deviennent à la charge des entreprises privées, celles-ci peuvent bénéficier pour ces activités de généreuses subventions de l’État, somme estimée à plus de 400 millions $. Les investisseurs privés n’en retireraient que des avantages : ils pourraient accroître les dividendes en négligeant les investissements. La belle affaire! Les consommateurs et les employés ne retirent quant à eux aucun avantage, mais que des incidences fiscales négatives.

Le patron d’Hydro-Québec, André Caillé, est un ardent défenseur d’un virage commercial pour la société d’État. Il ne se cache même pas pour avouer qu’il ne reconnaît plus le rôle de justice redistributrice d’Hydro-Québec, qui est, selon lui, une entreprise comme une autre, donc arrangeons-nous entre gens de l’élite financière pour nous en mettre plein les poches. Le programme d’efficacité énergétique (EÉ), qui comprend une série de mesures pour réduire la consommation d’énergie, protège l’environnement, tout en créant beaucoup d’emplois. Selon ce programme, on arrêterait tout barrage ou dérivation de rivières pour des années. Malgré tous ces avantages, Hydro-Québec a graduellement abandonné le programme d’EÉ. Les consommateurs y gagnaient, mais Hydro vendait moins d’électricité. On voit clairement combien valent les intérêts de la collectivité… Le Plan stratégique de la société d’État prévoit plutôt des mesures pour alimenter les États-Unis en électricité, autant de contrats pour l’entreprise privée. Le tout se fait à toute vapeur, à coup de décrets, sans débat public ni étude préalable.

Le secteur de l’éducation n’échappe pas à l’intrusion de l’entreprise privée, établissant là aussi un système à deux vitesses. Les écoles privées, subventionnées et même non-subventionnées, reçoivent un généreux financement de la part de l’État, indirectement par des déductions fiscales pour frais de scolarité favorisant le secteur privé. Et les étudiants de ce secteur sont eux aussi admissibles à l’aide financière du ministère de l’Éducation. Mais les écoles privées ont eu une moins grande part des compressions budgétaires imposées par l’État que les écoles publiques. Pour l’égalité des chances en éducation, on repassera… Des entreprises ont fait leur entrée dans les écoles : Canadian Tire, Energizer, le groupe Investors et la Banque de Montréal. Pour palier l’effet négatif des compressions budgétaires, les universités administrent des fondations qui recueillent des fonds du secteur privé, fonds que l’État finance par le biais de déductions fiscales. Les fonds aux chaires et groupes de recherche universitaires constituent une autre forme d’intrusion intéressée pour un système d’éducation adapté aux besoins des entreprises. À prévoir : l’élimination de programmes d’études «moins rentables»?

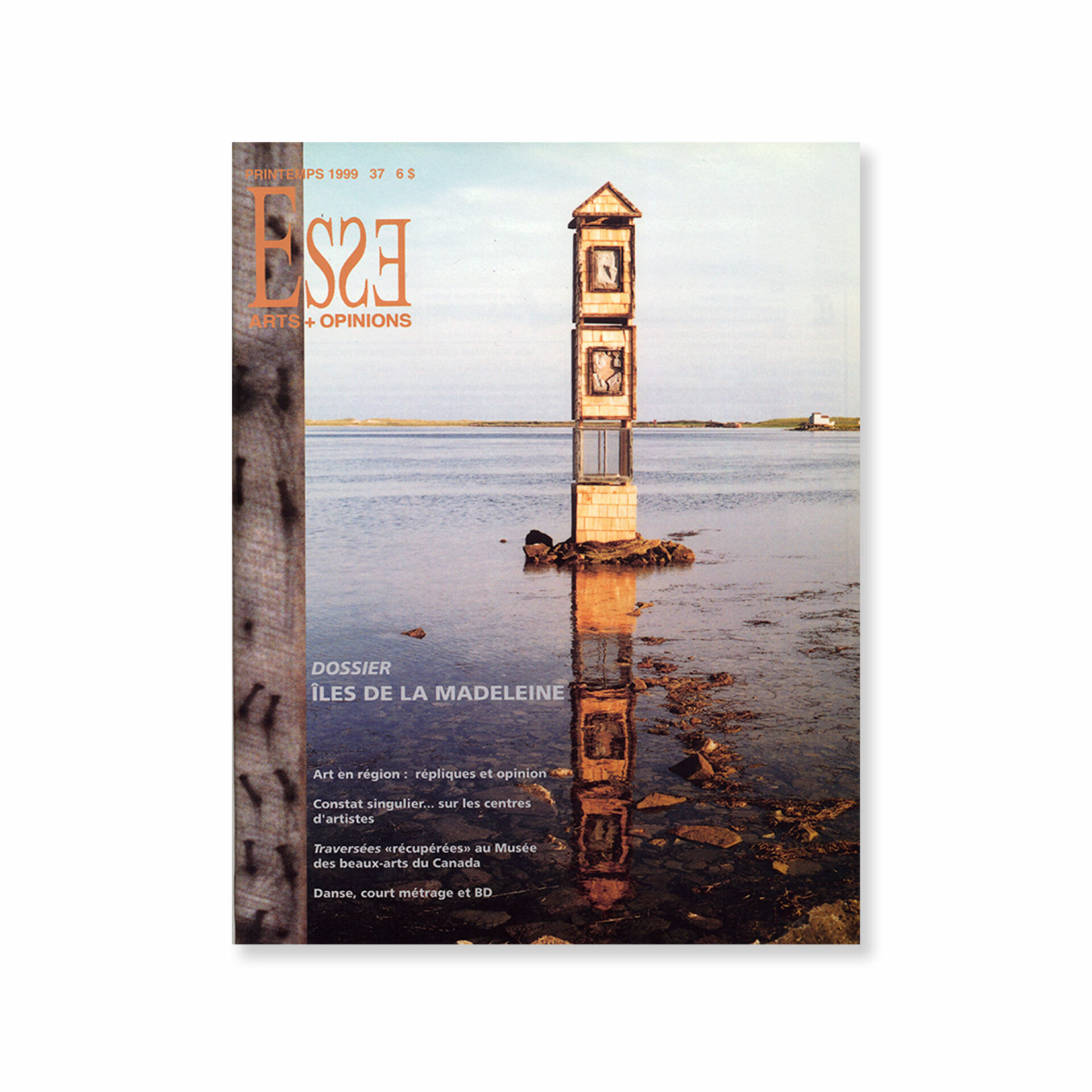

Pendant ce temps, les régions du Québec, même si elles tirent le diable par la queue, n’ont pas l’intention de se laisser fermer. Le DOSSIER de ce numéro, sur les Îles de la Madeleine — le 6e de la série — a fourni une autre occasion toute concrète de traiter du contexte économique actuel, dans l’ère de mondialisation que nous vivons et dont les secousses se font sentir partout. Ce dossier s’intéresse à ce que sont en train de développer les Madelinots qui, comme d’autres dans des régions en décroissance économique, doivent compter sur leurs propres ressources et développer localement d’autres avenues. Le survol des régions jusqu’à maintenant a permis de constater la contribution des intervenants culturels, contribution pas suffisamment reconnue.

L’art qui se fait en région n’a pas fini de susciter des réactions. Deux DROITS DE RÉPLIQUE, de Sylvette Babin et de Dominique Laquerre, à un commentaire négatif de Manon Morin à propos de productions régionales et paru dans le numéro précédent, soulèvent des pistes de réflexion et contribuent à alimenter toute la question de l’art dans et hors des centres urbains. Roger Gaudreau, quant à lui, émet une OPINION sur la situation vécue à Trois-Rivières. Une partie du problème soulevé vient du fardeau qui pèse actuellement sur tous les centres de production à travers le Québec, que le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) voudrait bien fermer ou orienter vers des activités de diffusion. Gaudreau cerne très bien la difficulté que connaît l’atelier dont il est l’un des fondateurs, et les tensions internes qui en résultent.

Deux auteurs s’en prennent à des types de lieux de diffusion, composantes importantes du milieu des arts. Camille Bouchi fustige l’institution muséale à partir de l’exposition Traversées du Musée des beaux-arts du Canada. Le texte de ce nouveau collaborateur s’inscrit bien à la suite du dossier du numéro précédent traitant notamment du choix des artistes immigrants vis-à-vis du système artistique qui prévaut. Les exposants de Traversées, immigrants ou réfugiés, jouent à plein le jeu du système en place, selon Bouchi qui questionne ce que les artistes choisis avaient de «différent» à nous apporter. La présence du Cubain Kcho, présenté au CIAC en septembre 1996 avec l’appui officiel de son pays, semble répondre aux interrogations de Bernard Mulaire, auteur du dossier sur Cuba (ESSEn° 30, automne 1996), sur l’avenir de cet «artiste de la jet-set des biennales» qui a d’ailleurs fait défection tout de suite après sa venue à Montréal. Le voilà aujourd’hui bien positionné!

L’artiste Yves O’Reilly, interviewé par Sylvain Latendresse, critique quant à lui les centres d’artistes autogérés. Alors que Guy Sioui Durand en fait l’un des porte-flambeaux de «L’art comme alternative», pour reprendre le titre de son livre (Éditions Inter, 1998), les centres d’artistes seraient plutôt de simples lieux d’exposition sans projet artistique. Si, selon Bouchi et O’Reilly, il n’y ait rien à attendre des musées et des centres d’artistes pour présenter ou développer un art à risque, où le trouver? La réponse : sans doute ailleurs…

Il est intéressant de noter, à propos de ces articles et opinons, les idées qui se recoupent ou s’opposent. Un fait qui revient souvent est le rôle déterminant des subventionneurs, notamment le CALQ, qui détourne d’une trajectoire donnée et mène à une forme d’épuisement. Alors que Gaudreau mentionne à propos de l’expérience trifluvienne qu’il leur a fallu faire disparaître tout ce qui pouvait évoquer la modernité, Bouchi parle de la fin de la postmodernité… bien des termes convenus… Les centres d’artistes en général sont sur la sellette dans ce numéro et Dominique Laquerre contextualise le cas particulier de celui de Victoriaville. Et alors qu’Yves O’Reilly affirme que «les centres de production fonctionnent bien», Roger Gaudreau nous laisse entrevoir un tout autre portrait.

Lise Gagnon aborde, à travers le travail photographique de Stephan Ballard, les rapports possibles entre les démarches artistiques et les récents développements scientifiques, notamment le phénomène du chaos. Le sujet n’est pas nouveau dans ESSE ; il a déjà été traité dans le n° 25 (automne 1994). Il ne faut cependant pas oublier que certains recherches scientifiques n’échappent pas, elles non plus, aux impératifs économiques : applications commerciales, recherches orientées vers un profit.

Encore cette année, traiter de courts métrages fut l’optique retenue par Véronique Bellemare Brière pour rendre compte du dernier Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Certaines disciplines ne peuvent bénéficier d’une diffusion adéquate, faute de périodiques qui s’y consacrent. Ainsi la danse — Sylvette Babin s’en charge en traitant de la chorégraphie Giselle la maudite amour sale de Rolline Laporte, reprise l’hiver dernier à Montréal, et en faisant un bilan du collectif Brouhaha Danse — et la BD — Denis Lord nous fait connaître l’œuvre (et l’expérience) de Farid Boudjellal, Algérien né en France.

Après la lecture du nouvel acte de la chronique Gossage de Paul Grégoire, peut-être demanderons-nous : «As-tu eu ta dose de poésie aujourd’hui?» Un remède à essayer. Si on avait moins perdu contact avec notre propre poésie, peut-être aurions-nous ce pays qui nous manque…