L’appel du spectaculaire

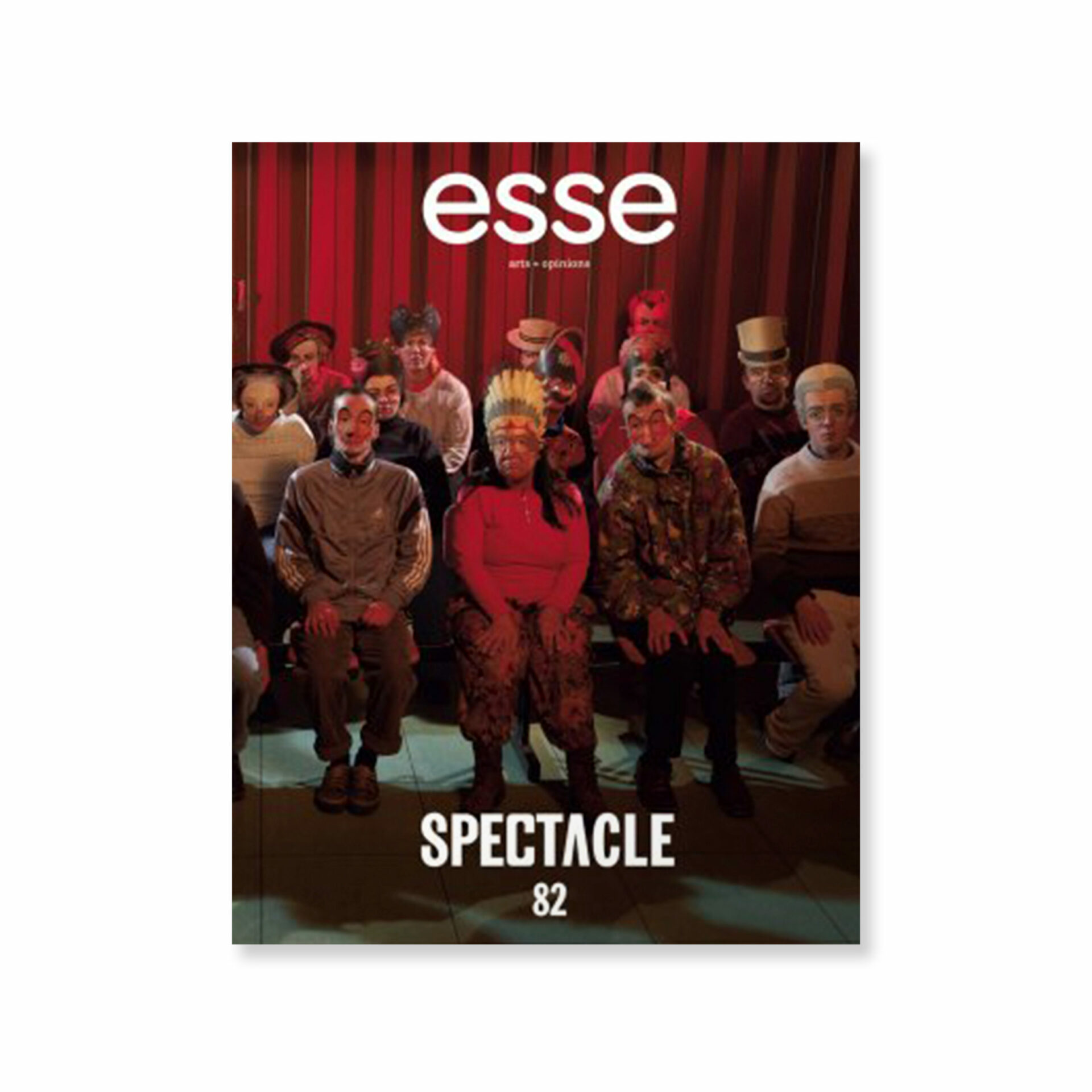

« Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissements, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l’affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production, et sa consommation corollaire. » Lorsque Guy Debord écrivait ces mots en 1967 dans La société du spectacle, il pouvait difficilement envisager les proportions que prendrait ce « modèle » au 21e siècle. Or, si tous n’endossent pas nécessairement la thèse de Debord, à savoir que le spectacle est synonyme d’aliénation de l’individu, il est néanmoins pertinent d’en observer les différentes manifestations dans la société actuelle, et particulièrement dans le domaine de l’art contemporain où l’appel du spectaculaire se fait de plus en plus impérieux.

En amont de ce dossier (qui pourrait d’ailleurs trouver quelques affinités avec le numéro 58, Extimité ou le désir de s’exposer, publié en 2006), nous nous sommes interrogés sur le phénomène de la téléréalité qui s’est récemment étendu jusqu’au champ de l’art – notamment avec l’émission américaine Work of Art (Les règles de l’art) et sa version québécoise annoncée pour l’automne (Les contemporains) –, de même que sur la prolifération des foires internationales d’art contemporain, des biennales et des expositions « blockbusters », autant d’évènements qui ont l’objectif, avoué ou non, de multiplier les publics de l’art. Car, il faut bien le dire, à l’ère de tous les foisonnements, de la surenchère de l’offre culturelle et de l’éclatement des moyens de communication, réussir à se distinguer est devenu un tour de force. Dans ce contexte, une pression s’est installée dans le milieu culturel pour développer de nouvelles stratégies de promotion et de diffusion. Mais à quel prix ? L’impératif lié à l’accroissement du public et à son affluence (les cotes d’écoute, le nombre de visiteurs et de collectionneurs, les ventes réalisées, le nombre de clics sur un site internet, etc.) n’influence-t-il pas, dans une certaine mesure, les choix et les orientations artistiques ? Les œuvres produites dans le cadre de Work of Art, par exemple, n’eût été la gloire instantanée que procurent de telles productions télévisuelles, n’auraient peut-être pas justifié une exposition au Brooklyn Museum.

Dans le domaine de l’édition et de la critique d’art, en particulier dans les journaux et les revues, la spectacularisation de la culture et la transformation des attentes associées à de nouvelles habitudes de lecture suscitent des changements de cap qui, bien que parfois franchement positifs du point de vue de l’ouverture de nouveaux marchés, risquent néanmoins de mener à l’appauvrissement des contenus (articles réduits à des formats plus « conviviaux », inspiration calquée sur le modèle des magazines people à grand tirage, contenu plus glamour, etc.). Refuser d’emblée ces nouveaux modes de fonctionnement mènerait inévitablement au repli sur soi. Cependant, s’y plier trop volontiers affecterait sans aucun doute le discours critique au profit d’une pensée pré-formatée de l’art. On pourrait dès lors se demander qui contrôle la production artistique. Est-ce que les créateurs et les diffuseurs adhèrent trop facilement à la demande du marché ou au désir des masses ou des publics plus portés vers le divertissement ? Est-ce que les dirigeants politiques, avec leurs priorités orientées sur la productivité, le succès et l’autonomie financière, auront finalement raison des artistes et des organismes qui privilégient les recherches plus pointues, plus conceptuelles ou moins conventionnelles, les pratiques à risque et les réflexions de fond ?

Si la société des loisirs est maintenant chose du passé, le travail ayant graduellement reconquis son titre de valeur suprême, le fait est que les comportements et les outils initialement liés au divertissement s’immiscent maintenant dans toutes les sphères de production et de diffusion. Sous couvert de communication et de promotion, l’usage des réseaux sociaux et la veille internet sont maintenant des tâches intégrées à toutes les entreprises culturelles. L’heure est au rayonnement. Dans cette perspective, les nouveaux modes de communication pourraient-ils être envisagés comme des vecteurs d’émancipation sociale ?

Le spectaculaire dans l’art pourrait faire l’objet de plusieurs dossiers, tant il soulève de questions. Dans l’immédiat, il nous est apparu pertinent de proposer, entre autres, une relecture de La société du spectacle en regard des enjeux sociaux et artistiques actuels, et en tenant compte des nouveaux réseaux de communication à l’ère de la mondialisation. Ainsi, tout en réfléchissant sur l’utopie de la fin de l’art annoncée par l’Internationale situationniste, nous examinons le potentiel que recèle le spectacle de créer des liens sociaux et d’initier la médiation, notamment dans des pratiques participatives ou des projets politiques. Mais en observant les différentes facettes du spectaculaire sous l’angle de plusieurs œuvres et réflexions publiées dans ces pages, force est de constater que les positions ne sont pas toutes optimistes, et que la critique du spectacle fait encore partie des préoccupations artistiques contemporaines.

Dans le numéro précédent, Michel F. Côté signait sa dernière Affaire de zouave. Il revient en duo avec Catherine Lavoie-Marcus dans une nouvelle chronique, Schizes, qui propose une entrevue avec un « invité spécial » (vivant, mort ou fictif) arrimée à la thématique du dossier. Pour le présent numéro, la parole est donnée à Guy Debord qui livre son opinion sur le Quartier des spectacles de Montréal.