Photo : permission Galerie de l’UQAM, Montréal

Le plus bel énoncé de la muséologie nous a été offert par l’historien de l’art Hubert Damisch, « l’amour m’expose1 1 - Hubert Damisch, « L’amour m’expose », Les Cahiers du Musée national d’art moderne, Paris, no 29, automne 1989, p. 81-90. ». C’était en 1989. J’ai souvent cité cette phrase et je continue de la trouver, après plus de vingt ans, aussi pertinente que nécessaire. Ces quelques mots vaudront toujours mieux, selon moi, que n’importe quelle définition qui tenterait de cerner le rôle fuyant du commissaire d’exposition, spécialement en ces temps d’« hollywoodisation » des arts visuels. Car la difficulté de la tâche découle de ce que le faiseur d’exposition d’art, qui fut longtemps conservateur de musée en même temps qu’historien de l’art expert dans un domaine, a pris, depuis l’ouverture du marché des expositions et l’invention du terme commissaire dans les années 1970, de très nombreuses figures. De fait, le développement professionnel des fonctions muséales depuis une quarantaine d’années, notamment au Québec, s’est accompagné simultanément et paradoxalement de l’érosion de ses spécialités, celles du métier de conservateur et de commissaire au premier chef.

Cela se vérifie dans plusieurs musées d’art où l’on peut observer que les « conservateurs maison » sont en train de devenir des « professionnels de la profession » (comme le dit Yves Michaud) aux compétences interchangeables. Nous assistons, ici et là, à l’apparition du conservateur généraliste qui, mettant de côté sa spécialité ou délogeant l’expert s’il n’y en a pas, peut s’activer à la coordination d’expositions en tous genres et contenus sans nécessairement produire un savoir qui contribuerait à faire avancer la discipline, une expression qui bat malheureusement de l’aile quand on parle de recherche pure. De façon assez injuste, son institution ne lui proposera d’ailleurs pas les projets les plus importants ou les plus attirants, lui préférant bien souvent le commissaire vedette invité, non pas nécessairement pour relever l’expertise, mais pour changer l’angle de vue et attirer l’attention des médias, donc des publics. La contribution du critique d’art et du philosophe nous est familière. Leur incursion dans le champ commissarial a pour effet, dans les meilleurs des cas, l’émergence d’une pensée et d’un discours capables de situer et d’enrichir la rencontre des œuvres au sein de l’exposition. Nous pouvons aussi penser à l’écrivain, au cinéaste, voire à l’artiste visuel lui-même, interpellés comme commissaires afin de proposer une mise en scène personnalisée ou une thématique inédite sur les œuvres d’art et leur époque. Mais voilà qu’il n’y a plus trop de réserve lorsque plusieurs musées offrent « le » rôle à des personnalités aux compétences plus que variées, préférablement à l’extérieur du discours spécialisé, pourvu qu’elles soient des célébrités inspirantes et charismatiques, passionnées et tellement touchées par l’art !

Pavillon du Canada, commissaire Louise Déry, Biennale de Venise, 2007.

Photo : © Galerie de l’UQAM, 2007

Monuments, commissaire Louise Déry, Galerie de l’UQAM, Montréal, 2004.

Photo : Hugues Dugas © Dominique Blain

Photo : Louis-Philippe Côté

Pendant ce temps, le commissaire que « l’amour expose » développe ses idées. Il se tient là où les choses de l’art engagent sa réflexion dans une manière de montrer et de dire qui porte une signature valorisée pour sa singularité dans des milieux tels que les galeries universitaires, les centres d’artistes et, bien sûr, certains musées d’art. Ouvert aux mouvements de l’époque, attentif au travail de l’artiste et informé de ce qui l’agite, il acquiert une connaissance fine des formes actuelles en arts visuels sans tomber dans les émois de la pure célébration. Il est souvent seul, une solitude que ne peut rompre le vaste réseau de contacts qui anime le milieu et dont il est partie prenante. S’il se sent seul, c’est qu’il a généralement les traits d’un intellectuel dont on se désole du crépuscule, en cette époque où l’on parle de l’artiste comme de la figure du clown et où l’on vénère l’amuseur public. Notre commissaire est aussi source de méfiance, car il cache mal sa répugnance à voir l’art réduit à un objet amusant ou de luxe, privé de son potentiel réflexif. Il déplore la frilosité des grands musées à soutenir les formes les plus risquées de la recherche en art actuel, en même temps qu’il s’offense de la vitesse à laquelle les mêmes musées endossent de façon opportuniste le travail d’artistes soudainement placés sous l’éclairage médiatique en raison de contextes qui ont parfois peu de chose à voir avec le cheminement d’une pratique artistique. Il y a en effet des carrières qui progressent plus vite que la pratique de l’artiste, mais on ne peut lui en tenir rigueur car l’art, comme l’a dit Baudelaire, roule bien souvent sur des malentendus.

Autour du commissaire que l’amour expose, le monde de l’art bouge ! Une très grande activité s’y déploie et le rejet de l’art contemporain est devenu une affaire de gens dépassés et débranchés. Les vernissages sont bondés, les collectionneurs font l’objet de documentaires, des géants de la finance et des affaires façonnent leur profil à coup d’acquisitions d’œuvres fétiches. Les Pineaut, Saatchi, Ricard, Deste et Arnaud magasinent leurs œuvres sur tous les continents et débauchent leurs commissaires… parmi les conservateurs des grands musées. Ceux-ci n’ont plus la capacité d’infléchir les forces de l’art, de proposer des expositions majeures et de bâtir des collections avec perspicacité, rapidité et moyens financiers. On comprend alors que des conservateurs fassent défection s’ils sont motivés par l’expression d’une vision qui a la vertu d’être claire, même si elle est parfois suspecte. D’ailleurs, de très nombreux conservateurs quittent les musées pour prendre deux directions radicalement opposées : certains choisissent la voie universitaire et (ou) le parcours hyperspécialisé, sûrs que l’université, le centre d’art actuel ou le centre d’artistes leur donnera l’espace nécessaire au développement de leur discipline ; d’autres se tournent vers le marché de l’art ou les collections d’entreprises pour mener des carrières s’approchant des communications et de la promotion. Quant à la réception des œuvres, le côté tendance, l’effet du vedettariat et l’influence de l’image de marque via les grands noms prennent bien souvent le pas sur la valorisation du contenu artistique. L’œuvre d’art est à la fois l’objet de l’attention et de l’éloignement ; l’attention qui lui est portée ne concerne pas nécessairement sa nature intrinsèque, ce qui a justement pour effet de la tenir à distance quand il s’agit d’en percer le sens profond, pour elle-même autant que pour le contexte d’exposition qui la dévoile et le discours qui la révèle.

« L’escalier remonté » (1989), Territoires d’artistes. Paysages verticaux, commissaire Louise Déry, Musée national des beaux-arts du Québec, 1989

Photo : Patrick Altman © DB-ADAGP Paris, © Daniel Buren / SODRAC (2011)

Notre commissaire exposé par l’amour sait que la forme de l’exposition est un texte. Il se doit de présenter les œuvres dans un rapport étroit à l’espace d’exposition, générant l’idée de traversées, de percées visuelles, de reflets et de renvois entre les œuvres et les espaces caractérisés par les différentes textures architecturales. Se développe alors une première typologie, celle du regard, qui multiplie les points de vue, les détours et les retours, puis une seconde, celle du récit, qui se constitue comme un intertexte, avec ses effets de narration et ses parcours, en prenant en compte que les œuvres se donnent à voir tantôt comme paroles, tantôt comme silences. En fait, la langue du commissaire est celle de la pensée qui adhère à un corps, l’œuvre, et leur contact ou leur « accrochage » révèle que ce corps est complexe et vivant. La langue sert à dire ce qui est vu ou regardé, mais elle est aussi envisagée ; elle prend visage, dans un rapport au corps qui permet de dire. Au point de départ, « nous sommes, suggère Pascal Quignard, des livres brefs. La peau développe sur nous deux mètres carrés de surface à peu près2 2 - Pascal Quignard, Les petits traités, tome II, Paris, Gallimard, 1990, p. 408. ». L’enveloppe de l’exposition, sa peau, est aussi chargée d’un sens compact et dense ; c’est la besogne du commissaire de s’employer à l’articuler de manière riche et rigoureuse. Sans cela, faute de meilleur mot, il s’agit d’un display, d’une présentation qui a davantage à voir avec les effets du design qu’avec les œuvres. Nous avons tous déjà vu de très mauvaises expositions réunissant pourtant de très bonnes œuvres. Elles avaient la peau trop mince, elles avaient cette détestable minceur du sens. Ajoutez à cela une lourdeur dans la forme de la présentation, et le ratage est assuré !

La peau du commissaire, elle, est à vif. Car celui-ci n’a de cesse, dans un pays comme le nôtre où l’identité se définit en large partie par la langue3 3 - Je fais allusion au Québec, où la langue française, parce qu’elle est menacée et donc protégée plus qu’ailleurs, est un fort enjeu d’expression culturelle à l’avant-plan du discours critique., de se demander si, contrairement à la littérature, à la chanson, au théâtre, un art qui ne passe pas par les mots peut véritablement rejoindre et intéresser les médias et les publics. Il assiste, impuissant, à la disparition progressive des tribunes médiatiques consacrées même modestement aux arts visuels, spéculant sur la profondeur d’une crise soudaine du discours ou d’une mutation du champ des communications, suspectant soit une incapacité du domaine des arts visuels à s’adapter, soit l’invasion décourageante de l’ignorance chez les acteurs médiatiques. Son travail n’intéresse guère les observateurs qui ne sont pas dans le cercle très étroit des arts visuels. Il lui semble que la notion de valeur est déniée, le « chacun son goût » s’imposant comme seule norme, ou plutôt une non-norme s’avérant incontournable, décourageant à l’avance toute exigence théorique et critique. Et pourtant, les jugements sur l’art pullulent dans nos médias et ailleurs. Si le médium est le message, il faut voir ce que sont devenus la télévision, le journal, la radio. Mais que faire si le médium change, si s’installe une nouvelle dynamique qui annonce le règne du chroniqueur culturel, le couronnement du journaliste généraliste, voire l’âge d’or du commentaire amateur partagé instantanément par des millions d’abonnés à des sites de convivialité ? Qui, alors, donnera le change au commissaire touché par l’amour ? Qui regardera ses expositions avec l’ouverture, le temps, la curiosité et le respect attendus ? Qui prendra acte de son travail d’« auteur d’exposition » œuvrant avec compétence dans le champ des arts visuels ? Qui verra cette contribution comme l’expression d’un savoir, donc une proposition susceptible de compter pour l’histoire de l’art ?

Solar Breath (Northern Caryatids), commissaire Louise Déry, 2002.

Photo : © Michael Snow, permission Jack Shainman Gallery,

New York & Galerie Martine Aboucaya, Paris

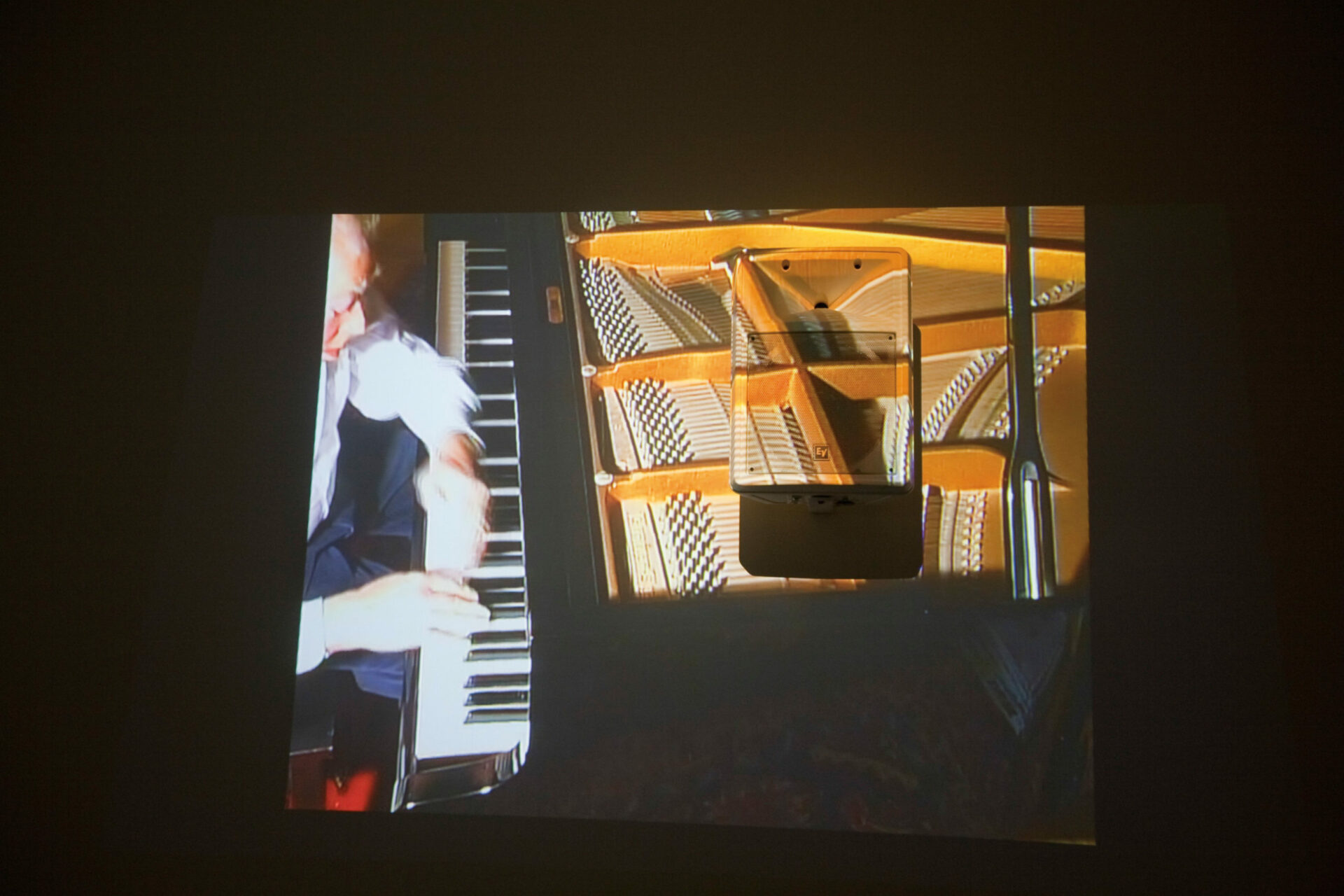

Piano Sculpture, commissaire Louise Déry, 2009.

Photos : © Michael Snow, permission Jack Shainman Gallery, New York & Galerie Martine Aboucaya, Paris

L’histoire retiendra forcément que ce ne sont pas toutes les expositions qui produisent du savoir et de la pensée, qu’il faut pour cela un double avènement : celui de l’œuvre et celui de l’exposition. Le travail de l’histoire consiste justement à repérer les mécanismes qui interviennent dans l’exposition et entre les œuvres, à en faire l’archivage et à en dégager des paramètres valables dans le temps. Ce ne sont pas tous les commissaires d’exposition et les conservateurs de musée qui – outre le travail de mise en espace des œuvres dans lequel ils s’impliquent à des degrés fort variables – s’investissent avec la conscience et la compétence requises pour investiguer à fond la nature de l’œuvre d’art dans ses conditions d’exposition. Jean-Marc Poinsot a bien situé la notion d’œuvre exposée comme étant étroitement liée à ses conditions d’énonciation et d’exposition, en particulier lors du réglage de sa première mise en vue. Historien de l’art et théoricien de l’exposition, il nous incite à prendre en compte « les récits autorisés » de l’œuvre exposée pour en assurer valablement l’inscription dans l’espace, dans le discours et dans l’histoire4 4 - Jean-Marc Poinsot, « Quand l’œuvre a lieu », Parachute, Montréal, n˚ 46, mars-avril-mai 1987, p. 76 ; repris dans Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu. L’art exposé et ses récits autorisés, Genève, Mamco et Villeurbanne, Institut d’art contemporain et Art édition, 1999, 330 p.. Le commissaire que l’amour expose, parce qu’il exige de participer à la mise en espace et parce qu’il possède un savoir utile à l’exposition des œuvres, génère une grande part de ces récits, de concert – ou non – avec l’artiste. Il agit dans l’expérimentation, dans la liberté et, très souvent, dans la résistance.

Répondre à la résistance exige que l’on retourne l’objet sur lui-même, que l’on renvoie l’exposition sur elle-même, que l’on soutienne un discours réflexif que seul peut enfanter le commissaire de l’amour, celui qui, devant le mur blanc, ne se trouve pas devant le vide. Loin de là. Chaque fois que j’accroche ou que j’installe une œuvre, à un certain moment de l’attente, je suis consciente de celles qui ont déjà passé un certain temps en ces lieux, qui ont touché ce même espace devant moi, ce même mur, au cours des années, les couches de peinture ne recouvrant pas nécessairement leur présence. Une exposition ne se termine jamais vraiment, et le décrochage n’entrave en rien la force de l’imaginaire. Le commissaire exposé par l’amour est la somme de toutes les expositions qu’il a réalisées, et en même temps l’expert d’une seule œuvre qui aura compté vraiment. L’œuvre d’art, à chaque instant où je la cherche, me recommence. C’est la question de l’origine dont parle Pascal Quignard : « Une image qui manque, un invisible, un inobservable, un hors-champ, une marge, un point aveugle, un hors-vue fait l’origine5 5 - Pascal Quignard, Sordidissimes, Paris, Grasset, 2005, p. 98. ».