L’esquisseur : Entretien avec François Morelli

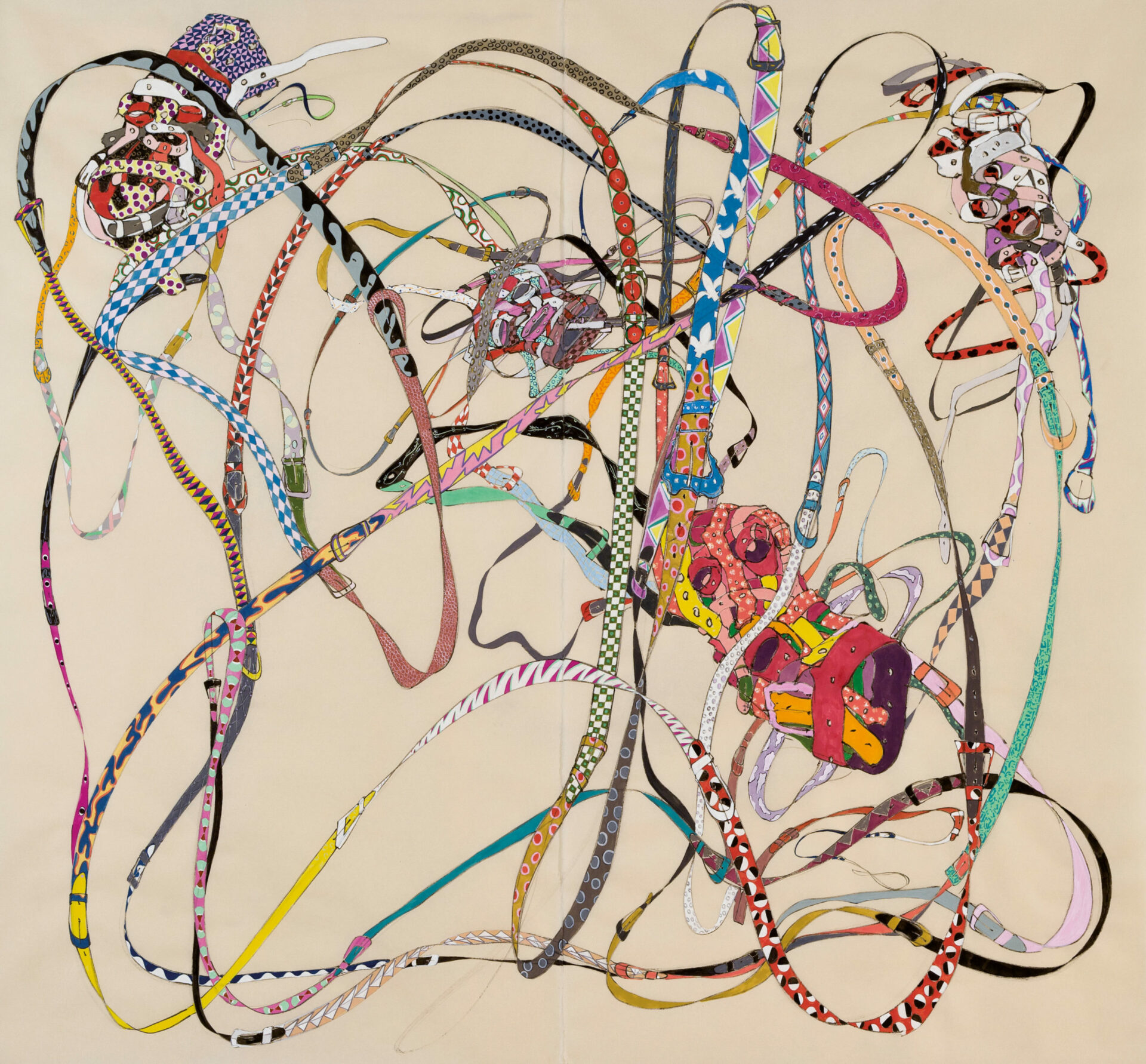

Morelli entre en scène à une époque où les postes permanents en enseignement et les pratiques conceptuelles commencent à se développer au sein du milieu. Après une période de précarité d’emploi à New York, au New Jersey et au Québec, il débarque à l’Université Concordia, à Montréal, d’où il est d’ailleurs originaire. Contrairement à tant d’artistes-professeurs, Morelli ne voit pas l’enseignement comme un mal nécessaire pour avoir accès au temps et à l’argent essentiels au développement artistique. L’enseignement fait partie intégrante de sa pratique. Cette écologie holistique du créer-penser et du penser-créer flirte avec la « recherche-création », cadre de travail néolibéral qui favorise des résultats prévisibles et une équivalence entre science et art qui, souvent, mine les perspectives véritablement créatives et génératrices de l’une comme del’autre1 1 - J’utilise le concept de créer-penser depuis un certain temps, mais je tiens à souligner la proximité d’un projet interdisciplinaire et pédagogique, The School of Making Thinking, cofondé par Abraham Avnisan, Aaron Finbloom et Matheson Westlake. Bien qu’il n’y ait pas de rapport entre Morelli et eux, d’une certaine façon, leur projet cadre avec l’amalgame que l’artiste-enseignant fait entre l’art, la pensée et la vie. Voir <www.theschoolofmakingthinking.com>.. En lieu et place, la pratique artistique hybride de Morelli, où se mêlent le dessin, l’estampe, la couture, le rivetage, l’amalgame, le nettoyage, la cuisine, la marche, la mesure, l’enseignement, la conversation, l’addition et la soustraction, se rapproche plutôt de la vision de l’art de Chus Martínez, pour qui l’art est détenteur plutôt que producteur de savoir, notion qu’elle expose en toute élégance dans son ouvrage intitulé Club Univers : « […] l’affirmation à la mode selon laquelle “l’art est la production de savoir” dissimule une vérité – mais pas celle, causale et productiviste, qui est sous-entendue. L’art entretient des liens solides avec le savoir parce qu’une réflexion est à l’œuvre dans l’art, dans les interstices de la visibilité et du discours. Mais il ne s’agit pas d’un espace d’où émaneraient des arguments, s’élaboreraient des preuves et jailliraient des données probantes. Réfléchir pousse à leur limite le voir et leparler2 2 - Chus Martínez, Club Univers, Berlin, Sternberg Press, 2016, p. 33. [Trad. libre]. »