Dans le documentaire canadien Reel Injun (2009), le cinéaste innu André Dudemaine déclare : « Je crois que le cinéma a été inventé pour filmer les Premières Nations1 1 - André Dudemaine, cité dans Neil Diamond, Reel Injun. On the trail of the Hollywood Indian, Canada, 2009, 86 min.. » Ce qui pourrait être pris pour une boutade est, d’un point de vue historique, parfaitement exact. En septembre 1894, W.K.L. Dickson tourne, à l’aide d’un kinétographe, Sioux Ghost Dance, Buffalo Dance et Indian War Council, les tout premiers films de l’histoire du cinéma, et ceux-ci mettent en scène des Sioux Lakotas ; en 1914, le photographe Edward S. Curtis se lance dans la réalisation du premier long métrage de fiction, In the Land of the Head Hunters, une grande fresque cinématographique de 65 minutes se déroulant chez les Kwakwaka’wakw d’avant le premier contact ; en 1922, Robert Flaherty réalise Nanook of the North, le premier documentaire de l’histoire du cinéma, qui entend restituer la vie d’un Inuit et de sa famille dans la région de la baie d’Hudson. Ce que montrent ces films des premiers temps du cinéma, c’est le fait que les Autochtones ne sont pas seulement un sujet de prédilection pour les spectacles, mais qu’ils génèrent leur propre forme de spectacularisation. Loin d’être une nouveauté, ce fait date des premiers voyages de Christophe Colomb, lequel ramena en Europe des Arawaks des Bahamas pour les montrer à la cour d’Espagne. Dès le 16e siècle, les Amérindiens sont ainsi exhibés en Europe dans des défilés, des cortèges, des tableaux vivants2 2 - Nanette Jacomijn Snoep, « Des Amérindiens, premiers “sauvages exhibés”, aux collections de “monstres” », dans Exhibitions. L’invention du sauvage, fascicule d’exposition, Paris, Beaux Arts éditions, p. 10-14.. Cette spectacularisation des Autochtones ne fera que s’intensifier avec les dispositifs de masse qui se mettent en place au cours du 19e siècle aux États-Unis et en Europe, et dont les deux exemples les plus connus sont l’Indian Gallery de George Catlin et le Wild West Show de Buffalo Bill.

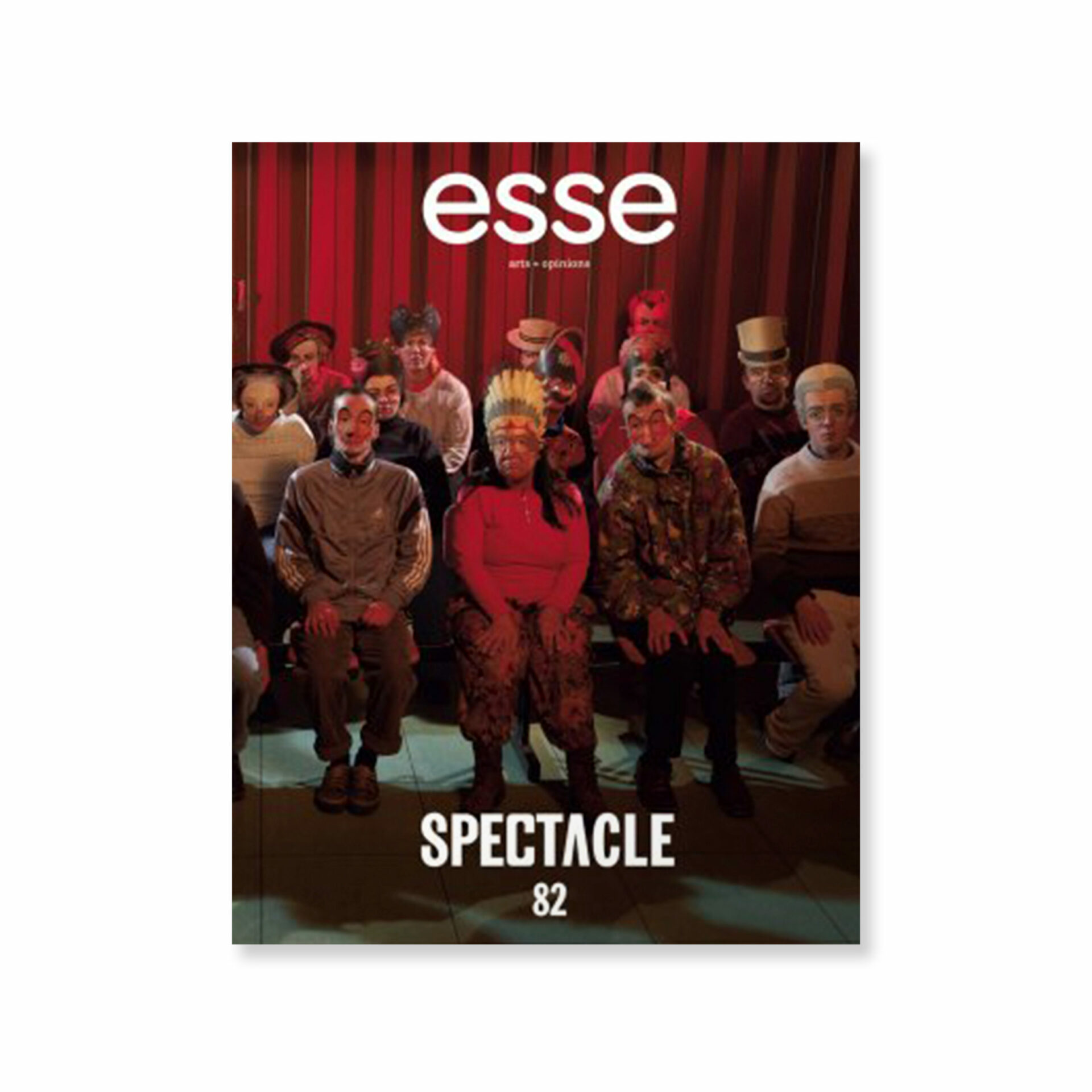

Photo : walter willems, permission de l’artiste | courtesy of the artist

L’art actuel autochtone accorde de plus en plus d’importance à ce phénomène de spectacularisation de l’Indien, en cherchant à montrer systématiquement l’envers du décor : les spectacles de masse (expositions universelles et coloniales, défilés, cirques, premiers films…) avaient lieu au moment même où se mettaient en place des politiques d’assimilation et de désappropriation extrêmement répressives (l’Indian Removal Act et l’Indian Appropriation Act aux États-Unis, la Loi sur les Indiens au Canada). D’un côté, l’on mettait en scène à grande échelle ce que l’on s’employait, de l’autre, à faire disparaitre par tous les moyens.

Miss chief et les showmen

Le travail multidisciplinaire du Cri Kent Monkman revisite en détail les productions visuelles de la culture coloniale du 19e siècle. La stratégie qu’il met en œuvre consiste à inverser les rapports de domination entre colonisés et colonisateurs. Ce redressement des torts, si l’on peut dire, passe par une figure spectaculaire totalement anachronique, celle de Miss Chief Eagle Testikle, l’alter ego flamboyant de l’artiste directement inspiré par la chanteuse américaine Cher. À l’occasion de son succès de 1973 intitulé Half Breed, dans lequel elle évoquait ses racines cherokee, celle-ci apparaissait, montée sur un cheval blanc, dans un costume psychédélique de princesse indienne. Si Miss Chief s’est approprié cette dimension spectaculaire faite de strass et de paillettes, son rôle ne se réduit pas à celui d’une diva postindienne ; elle est aussi un trickster3 3 - Sur la figure du trickster, on pourra consulter : Jean-Philippe Uzel, « Les objets trickster de l’art actuel », dans Thérèse St-Gelais (dir.), L’indécidable. Écarts et déplacements de l’art actuel, Montréal, Les éditions esse, 2008, p. 39-50. , qui s’amuse à retourner les codes de la culture visuelle du 19e siècle et se moque du mythe du Vanishing Indian qui la sous-tend – cette croyance très prégnante au tournant du 20e siècle selon laquelle les Autochtones étaient voués à une disparition rapide face à l’avancée de la civilisation moderne, et qu’il était par conséquent urgent de conserver des traces de leur existence. L’installation Boudoir de Berdashe (2007), présentée pour la première fois dans l’exposition pancanadienne The Triumph of Mischief, est un parfait exemple du travail parodique de Monkman. Il s’agit d’un luxueux tipi fait de tissus satinés, à l’intérieur duquel se trouvent une méridienne, une peau d’animal en guise de descente de lit et un imposant lustre de verre. Autour de la méridienne sont éparpillés des objets personnels de Miss Chief : une couverture de la Compagnie de la Baie d’Hudson, mais aussi des articles de voyage en écorce et un carquois en cuir frappés de la marque de luxe française Louis Vuitton. Le clin d’œil renvoie de façon assez évidente au grand tipi Crow exhibé dans l’Indian Gallery du peintre américain George Catlin, qui, après avoir passé une décennie à peindre et à dessiner les Indiens des Plaines, s’installe en 1839 en Europe, où il passera 32 ans de sa vie à répondre à la curiosité du public, y compris celle des artistes (Delacroix, Baudelaire…) et des têtes couronnées (la reine Victoria, le roi Louis-Philippe…). Son Indian Gallery, qui présentait dans un premier temps des artéfacts autochtones (vêtements, armes…) et des tableaux qu’il avait peints durant son séjour dans les Plaines, connut un succès fulgurant lorsqu’il reprit une formule déjà testée par P. T. Barnum pour son American Museum de New York : celle des « Tableaux vivants des Peaux-Rouges », où des troupes d’Ojibwés et d’Iowas simulaient des danses de guerre, des scènes de scalp et des attaques qui anticipaient de quelques dizaines d’années les spectacles de Buffalo Bill. On trouve également dans Boudoir de Berdashe une vidéo intitulée Shooting Geronimo (2007), qui prend la forme d’un western muet dans lequel un réalisateur libidineux, répondant au nom à peine codé de Frederick Curtis, fait jouer deux jeunes Amérindiens très peu vêtus. Les apparitions intempestives de Miss Chief derrière la caméra font en sorte que rien ne se passe comme prévu et qu’un acteur finit par être tué par mégarde. Shooting Geronimo nous propose en fait, sur un mode burlesque, une subtile relecture du film In the Land of the Head Hunters de Curtis, dans lequel attraction et incompréhension, restitution et disparition, fiction et science se trouvent totalement imbriquées.

Photos : permission de L’artiste | courtesy of the artist

photo : permission des artistes | courtesy of the artists

Se remémorer les victimes du spectacle

Le Wild West Show de William F. Cody, alias Buffalo Bill, qui, après s’être produit à partir de 1883 aux États-Unis, a circulé dans les pays européens jusqu’en 1913, peut être considéré comme le plus grand spectacle de masse du 19e siècle, puisque près de 50 millions de personnes l’ont vu4 4 - Pour la seule exposition universelle de Chicago en 1892, on dénombre 6 millions de spectateurs à raison de 22 000 spectateurs par spectacle ; voir Paul Reddin, Wild West Shows, Urbana, University of Illinois Press, 1999, p. 118.. Le clou des spectacles était constitué par les scènes d’Indiens qui mêlaient allègrement fiction et reconstitution historique. Cody, qui avait lui-même participé aux premières guerres indiennes (1878-1890), avait réussi à persuader des personnalités de premier plan comme le chef sioux Sitting Bull (Tatanka Yotanka de son vrai nom) ou Gabriel Dumont (un des principaux acteurs, avec Louis Riel, de la révolte métisse de 1885) de prendre part à ses spectacles pour y jouer leur propre rôle. Cody ne voyait pas d’inconvénient à ce que ces leadeurs historiques côtoient des personnages de fiction comme Natty Bumppo, le héros de la série de romans de James Fenimore Cooper, Histoires de Bas-de-Cuir. De même n’avait-il aucun scrupule à ce que les « Peaux-Rouges de toutes les tribus (Cheyennes, Arapahos, Pieds-Noirs, Sioux) », comme l’annonçaient les programmes publicitaires de ses spectacles, soient en réalité tous des Sioux Lakotas5 5 - L. G. Moses, Wild West Shows and the Images of the American Indians. 1883-1933, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1999, p. 170., une simplification outrancière que l’on retrouvera par la suite dans les westerns hollywoodiens, où les Indiens sont toujours des Sioux. Des artistes contemporains ont entrepris ces dernières années de rappeler que, derrière les images stéréotypées de l’Indien que véhiculaient les spectacles de Cody, il y avait des hommes et des femmes, dont la plupart sont tombés malades et sont morts dans les tournées européennes de la troupe. C’est ainsi qu’en 2007, Edgar Heap of Birds (Cheyenne et Arapaho) a créé, dans le cadre des évènements parallèles à la 52e Biennale de Venise, l’installation Most Serene Republics. Celle-ci rendait hommage aux membres des Premières Nations qui ont accompagné Buffalo Bill en Europe et se sont produits à Venise en 1890. Heap of Birds a planté, le long de la rue Garibaldi, seize panneaux qui commencent tous par « Honor Morte », se terminent par « Rammentare » et énumèrent les noms des Autochtones disparus en Europe : « Di Nastona, Di Numshim, Standing Bear… ». L’artiste cherchait ainsi à honorer la mémoire de ces Amérindiens morts loin de leur terre natale. En les nommant, il leur redonnait une certaine forme de dignité, celle-là même que les spectacles de Buffalo Bill leur avaient ôtée.

photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

C’est à un travail de mémoire similaire que s’est livré l’Anishnabé Robert Houle dans le cadre de l’installation Paris/Ojibwa, présentée en 2010 au Centre culturel canadien de Paris, qui rendait hommage à la deuxième troupe d’Anishnabés (Ojibwés) que Catlin avait fait venir à Paris en 1845. Grâce aux notes de Catlin, on connait le nom et l’âge des onze personnes de cette troupe composée des membres de la famille et des compagnons de Maungwudaus, leur chef. Dans son installation multimédia, qui reproduit le décor d’un salon royal, Houle a souhaité rendre hommage à cette troupe et tout particulièrement à ses membres qui sont morts en Europe, parmi lesquels la femme de Maungwudaus et trois de leurs enfants. À l’emplacement des fenêtres, quatre personnages peints (un chamane, un guerrier, un danseur et un guérisseur) tournent le dos au spectateur en fixant la ligne d’horizon d’une prairie. Houle a ainsi voulu, par la « magie de l’art6 6 - Robert Houle, « A Transatlantic Return Home Through the Magic of Art », dans Robert Houle’s Paris/Ojibwa, catalogue d’exposition, Art Gallery of Peterborough, 2011, p. 44-56. », raccompagner ces Anishnabés sur leur terre natale.

photos : © David Garneau, permission de | courtesy of art mûr, Montréal

Et le spectacle continue

Plusieurs artistes actuels autochtones continuent aujourd’hui de déconstruire les codes du spectaculaire, nous rappelant que si le spectacle est, étymologiquement, « ce qui s’offre aux regards », il est tout autant ce qui se soustrait aux regards. C’est par exemple le cas du travail présenté par une artiste gwich’in, Nigit’stil Norbert, à l’entrée de l’exposition Counting Coup en 2011, au Museum of Contemporary Native Arts de Santa Fe. Sur un grand panneau de plexiglas, Norbert a écrit, en majuscules rouges : « INDIAN ARTISTS HERE TODAY… », reprenant la rhétorique publicitaire des spectacles de foire, comme pour rappeler que notre rapport à l’art autochtone peut aujourd’hui difficilement s’émanciper du phénomène de spectacularisation créé au 19e siècle. Récemment, l’artiste métis David Garneau a produit une vidéo intitulée Hoop Dancers (2013), que l’on a pu voir dans le cadre de l’évènement montréalais Art souterrain 2014. Cette vidéo silencieuse débute par de gros plans au ralenti de quatre danseurs des Premières Nations, vêtus de leurs habits de pow-wow et qui semblent exécuter une danse cérémonielle ; mais le plan d’ensemble révèle qu’ils jouent en fait au basketball. Ce décalage entre préconception et réalité se retrouve également chez le Pied-Noir Terrance Houle, dans sa série photographique Urban Indian Series (2004), où il s’est représenté à différents moments d’une journée ordinaire : lorsqu’il quitte sa conjointe sur le perron de sa maison, dans le bus, au bureau, à l’épicerie… le tout habillé dans son costume traditionnel de pow-wow, mettant ainsi en évidence, par l’absurde, le fait que la figure de l’Indien reste encore, dans l’imaginaire populaire, sous l’emprise du spectaculaire et du mythe du Vanishing Indian. Pour qui en douterait, il suffit de consulter Before They Pass Away, le beau livre publié en 2013 par le photographe britannique Jimmy Nelson dans lequel les « dernières » communautés autochtones du monde posent dans leurs tenues traditionnelles avant de « disparaitre7 7 - www.beforethey.com. Je remercie Sophie Guignard d’avoir attiré mon attention sur cette publication. » ; ou de se rappeler qu’Eurodisney offre deux fois par jour des représentations du Wild West Show, dans lesquelles Sitting Bull chevauche aux côtés de Mickey Mouse.

Urban indian series #3 (train); urban indian series #6 (hotwax), 2004.

photos : Jarusha brown, permission de l’artiste | courtesy of the artist