Photo : permission de l'artiste & Gagosian Gallery

Des bouquets (im)possibles

Quelques siècles plus tard, des bouquets impossibles réapparaissent, mais sous une forme plus trouble, plus obsédante. C’est la mondialisation, d’abord et avant tout, qui permet aujourd’hui leur matérialisation, même si les moyens de transport et de communications modernes, avec leur capacité de comprimer le temps et l’espace, y sont aussi pour quelque chose. Grâce au marché mondial de la fleur coupée, les compositions qui autrefois relevaient de l’illusion sont désormais faciles à assembler. Cela n’empêche pas aujourd’hui des artistes de s’employer à créer d’autres genres de bouquets impossibles, en utilisant la flore pour dévoiler les réalités géopolitiques de la territorialisation et de la marchandisation de la nature. Les œuvres de Taryn Simon et d’Yto Barrada, notamment, mettent au jour les formes complexes et ironiques que prennent les bouquets impossibles dans notre monde contemporain.

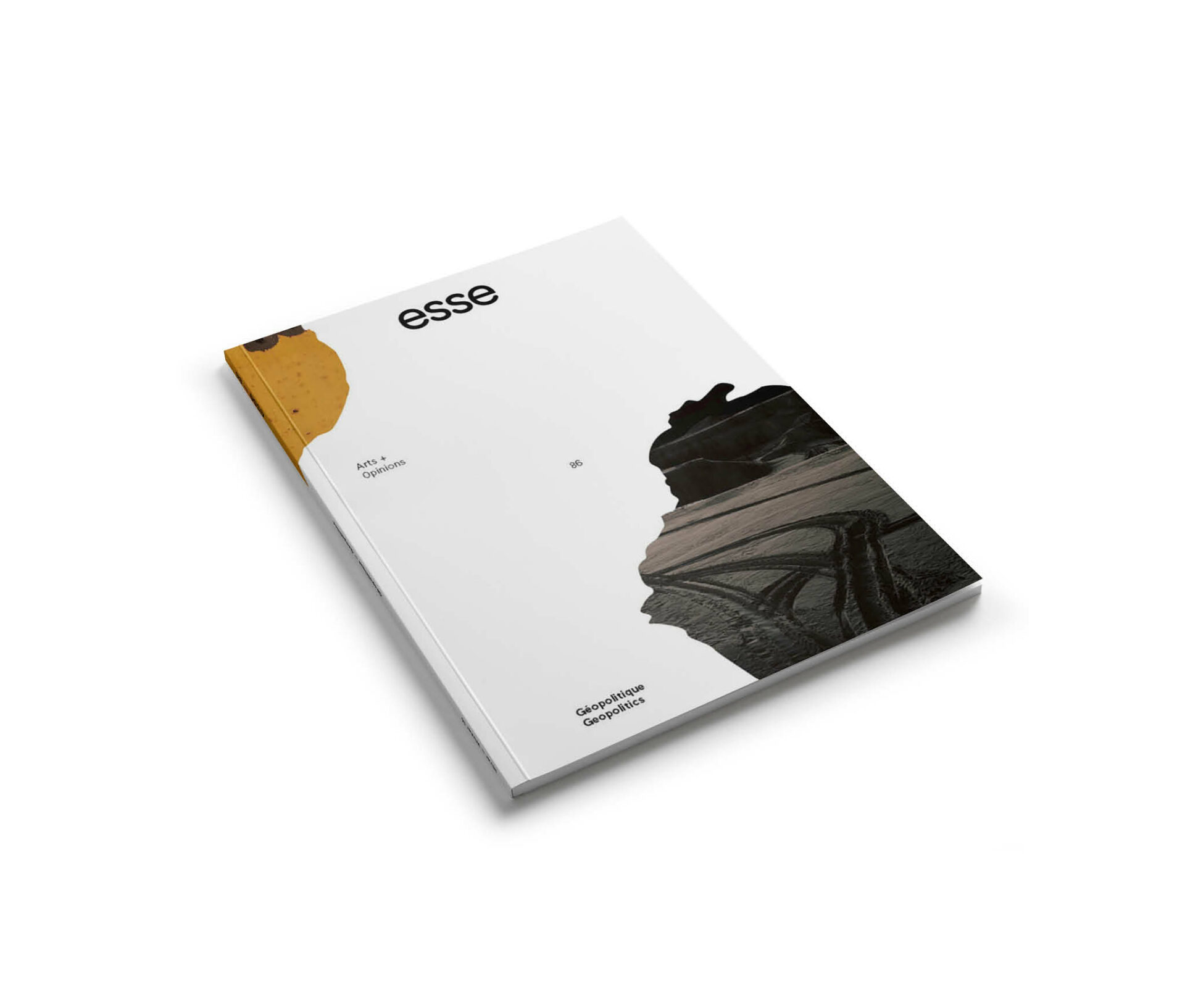

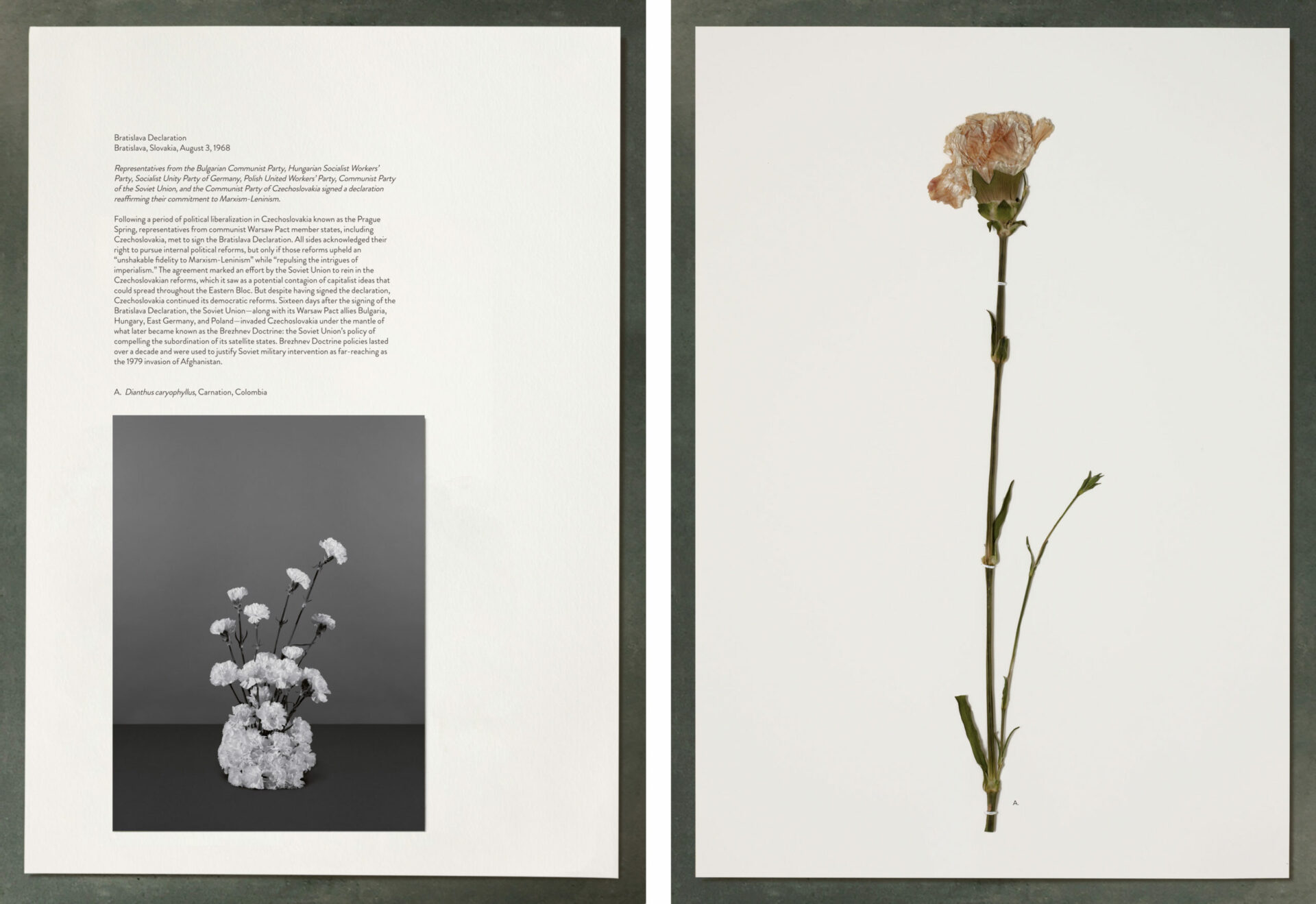

Présentée à l’Arsenale dans le cadre de la Biennale de Venise 2015, l’installation Paperwork, and the Will of Capital (2015) de la photographe Taryn Simon attire l’attention sur la scène détonnante, mais fréquente, de hauts dignitaires posant devant de vastes compositions florales au moment de la signature de déclarations, de traités et de conventions. Ces arrangements deviennent indissociables de l’évènement, témoignant des sphères du pouvoir, de la règlementation économique et du droit international. Juxtaposés au ton grandiloquent des cérémonies officielles, ils servent peut-être à séduire les citoyens à qui les textes de loi sont destinés. Pour mettre cette tradition en évidence, Simon a reproduit puis photographié les compositions florales conçues pour un certain nombre de séances de signature en s’appuyant sur des photos d’archives. Sous chaque photographie figure le texte officiel, rappel des évènements historiques ayant donné naissance à de nouveaux ordres mondiaux, à de nouvelles nations et à des textes de loi qui continuent d’influencer la politique contemporaine jusqu’à nos jours. Les bouquets évoquent les 44 États représentés lors de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies qui s’est tenue au New Hampshire en 1944 et a mené à la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Bratislava Declaration. Bratislava, Slovakia, August 3, 1968 (gauche);

Dianthus carophyllus, Carnation, Colombia (droite), détail, Paperwork, and the Will of Capital, 2015.

Photo : permission de l’artiste & Gagosian Gallery

Les photos des bouquets et les textes qui les accompagnent sont empilés de manière à former d’épais volumes que l’artiste a installés dans des vitrines verticales. À la droite de ceux-ci, elle a placé une pile de pages sur lesquelles figurent des spécimens pressés des fleurs entrant dans chaque bouquet. Le tout constitue un catalogue des quelque 4000 variétés que Simon a fait importer à son studio depuis Aalsmeer, aux Pays-Bas, site du plus vaste encan de fleurs au monde. Comme l’explique le texte servant d’introduction à l’installation, chaque composition représente un bouquet impossible. Grâce à la mondialisation et aux progrès de l’agriculture et des transports, les bouquets impossibles ne sont plus de l’ordre du fantasme désormais. À l’instar de toute autre marchandise circulant au sein du marché mondial, les fleurs coupées sont importées et distribuées presque partout sur la planète ; ainsi, les consommateurs ont accès à longueur d’année aux variétés qu’ils désirent. Pour donner un exemple, les fleurs qu’on cultive aujourd’hui en Colombie sont issues de croisements réalisés dans des laboratoires des Pays-Bas, puis vendues à l’encan dans ce dernier pays à un réseau complexe de distributeurs et de détaillants dans le monde entier. Comme le souligne Catherine S. Nolan, « bien que la floriculture ait pris son essor sous l’effet de la libéralisation des marchés, de la dérèglementation et du regroupement d’entreprises, elle est devenue dans le même temps une figure des travers de la mondialisation, qui porte l’empreinte sociale caractéristique du néolibéralisme économique1 1 - Catherine S. Dolan, « Arbitrating Risk through Moral Values », dans Peter Luetchford, Geert De Neve, Jeffery Pratt et Donald Wood (dir.), Hidden Hands in the Market: Ethnographies of Fair Trade, Ethical Consumption, and Corporate Social Responsibility, Bradford, R.-U., Emerald Publishing Group, 2008, p. 277. [Trad. libre] ». On cite souvent l’exemple du marché floricole prospère au Kenya, qui n’existait pratiquement pas avant les années 19902 2 - Michael Blowfield et Alan Murray, Corporate Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 100.. Même si le Kenya exporte plus de 100 millions de dollars par année en marchandises horticoles, ce marché de biens est responsable de dégradation environnementale, d’exploitation de la main-d’œuvre, de conditions de travail néfastes et de destruction des collectivités locales3 3 - Ibid.. Une situation semblable s’observe dans le secteur de la floriculture à Bogotá. La Colombie est le deuxième exportateur mondial de fleurs coupées (après les Pays-Bas) ; ses revenus d’exportation atteignent 600 millions de dollars par an4 4 - Kevin Watkins, « Deadly Blooms », The Guardian, 29 août 2001, <www.theguardian.com/society/2001/aug/29/guardiansocietysupplement5>.. Ces activités, toutefois, sont associées à des risques pour la sécurité des travailleurs (appelés à manipuler des substances hautement toxiques) et à la dégradation de l’environnement (les contaminants issus de pesticides bannis ailleurs dans le monde se sont retrouvés dans les eaux souterraines)5 5 - Ibid.. En ce 21e siècle, ce ne sont là que quelques-uns des produits dérivés des bouquets impossibles.

D’une certaine façon, les compositions florales de Simon semblent vidées de leur substance ; l’intervention de l’artiste, pourtant, n’est pas vide de sens. Au premier coup d’œil, ses bouquets montés sur des arrière-plans colorés ne semblent rien de plus que des objets purement esthétiques, dénués de tout sentiment d’urgence ou d’intentionnalité. Ici, les fleurs n’accompagnent plus des hommes importants en marche vers la domination économique et politique ; elles sont dépouillées ostensiblement de tout apparat. Elles servent plutôt à illustrer comment les documents auxquels elles sont associées tiennent eux aussi le rôle de bouquets impossibles, en ce sens qu’ils renvoient aux fantasmes fabriqués par l’être humain sur la fluidité des frontières, des marchés et des cultures et sur la capacité de les manipuler et les redessiner à volonté. L’installation de Taryn Simon évoque un empire mondialisé gouverné par une minorité qui exerce son influence sur la majorité. Sur ce territoire, la flore participe du caractère théâtral du pouvoir, c’est-à-dire la façon dont il est perpétué, mis en marché et mis en scène.

Palm Sign, 2010, vue d’installation, Sfeir-Semler Gallery, Beyrouth, 2009.

Photo : permission de Sfeir-Semler Gallery, Beyrouth & Hambourg

Au contraire de Paperwork, le film intitulé Beau Geste (2009) de l’artiste Yto Barrada porte sur l’immédiateté d’une unique intervention. Celui-ci documente les efforts déployés par plusieurs personnes pour préserver les racines d’un palmier solitaire mal en point. Cette tentative de redresser l’arbre est coordonnée par l’artiste, dont la voix hors champ souligne le désir de mener ce projet précaire vraisemblablement voué à l’échec. Sur un ton monocorde, elle raconte le phénomène d’embourgeoisement qui se répand sur le territoire marocain, y compris dans sa propre ville natale de Tanger. Hamza Walker décrit avec éloquence le travail de l’artiste à l’égard de ces paysages en transformation : « Les cycles d’expansion et de déclin illustrés par ces images de fondations oubliées, de mouvements de construction sporadique dans des zones exurbaines et de baraques adossées à des gratte-ciels contrastent avec la langueur des indigents qui font la sieste, les ruines coloniales et les portraits de rêveurs6 6 - Hamza Walker, « On the photographs of Yto Barrada », Prefix Photo, vol. 16, n° 1 (2015), p. 48. [Trad. libre]. » Beau Geste nous montre en effet que les entreprises de la « modernisation » veillent à ce que les terrains vacants soient rapidement urbanisés. Vu son statut d’essence protégée, un palmier peut faire obstacle au développement immobilier. L’arbre au centre du film a été endommagé délibérément, de façon qu’il pourrisse et meure, pour permettre au promoteur d’exploiter le site. Cet unique individu devient ainsi un bastion de l’opposition à l’étalement urbain et les efforts de ses sauveteurs, un modeste acte de résistance contre l’emprise inévitable de l’urbanisation. Frôlant le comique, la tentative de créer une structure de soutien fait ressortir une tension entre la population locale, les promoteurs et la nature fragile servant de rempart contre l’environnement bâti. Cette simple intervention soulève des questions essentielles sur le problème mondial de la destruction de l’environnement entrainée par l’expansion des villes et l’homogénéisation des populations sous la pression de l’embourgeoisement.

Beau Geste, images tirées de la vidéo, 2009.

Photos : permission de l’artiste et Sfeir-Semler Gallery, Beirut & Hamburg

Il ne s’agit pas du seul palmier figurant dans l’œuvre de Barrada. Palm Sign (2010), une grande sculpture en métal peint ornée d’ampoules colorées, traduit aussi l’inquiétude de l’artiste à l’égard de l’urbanisation galopante au Maroc. Le palmier est un symbole d’« exotisme » local profondément ancré dans les esprits ; des groupes d’intérêts particuliers comme les promoteurs immobiliers et les chaines hôtelières en ont fait une marchandise analogue aux compositions florales reproduites par Simon. Son traitement par Barrata, dans Palm Sign et ailleurs, met en évidence la place accordée au palmier dans les publicités et les campagnes de promotion7 7 - Kyla McDonald, « Palm Sign », <www.tate.org.uk/art/artworks/barrada-palm-sign-t13281/text-summary>.. S’il sert à vendre une image particulière du Maroc aux touristes et aux investisseurs, ce symbole constitue lui aussi une sorte de bouquet impossible. En effet, ironiquement, le palmier n’est pas une espèce indigène au Maroc, même s’il est emblématique d’une promesse de « paradis » et d’« oasis » consommables sous forme de nouveaux centres de villégiature et de terrains de golf ; en réalité, il a été importé dans cette région8 8 - Ibid.. Tout comme son pendant naturel dans Beau geste, le palmier artificiel de Palm Sign et sa couronne retombante caractéristique laissent transparaitre son statut d’icône contradictoire. La forme de marquise que lui a donnée l’artiste semble faire miroiter le Maroc du futur, mais sa surface usée et égratignée produit l’effet inverse. Le tout donne l’impression d’une publicité mensongère, ou plutôt, d’un aveu sur les phénomènes de la « modernisation », qui ne profitent bien souvent qu’à une poignée d’individus. Dans une entrevue avec Charlotte Collins pour la revue électronique Open Democracy, Barrada explique : « Le Maroc a annoncé son intention d’accueillir dix-millions de touristes en 2010 – mais c’est un mouvement à sens unique ! Le monde entier va venir nous rendre visite et vous savez quoi ? On ne peut pas bouger ! Légalement, personne ne peut sortir du pays – par “personne”, je veux dire une grande, grande majorité de la population9 9 - Yto Barrada et Charlotte Collins, « Morocco Unbound : An Interview with Yto Barrada », Open Democracy, 17 mai 2006, <www.opendemocracy.net/arts-photography/barrada_3551.jsp>. [Trad. libre]. » À l’image d’un bouquet impossible, l’enseigne de Barrada fait allusion à des conditions qui ne cohabitent pas naturellement ou, à tout le moins, au fait que l’ancien et le nouveau, le local et le global, ne peuvent pas se côtoyer aussi facilement que le laissent entendre les chimères propagées avec tant de zèle par la publicité.

La présence de la flore dans les œuvres de Simon et de Barrada participe d’une impulsion sociopolitique plus large, soit une volonté de repenser les frontières et de réattribuer les espaces. Elle sert à révéler la façon dont les mécanismes du pouvoir usurpent le monde naturel en redéfinissant trop librement la notion de lieu. Les deux artistes nous demandent de contempler la forêt que cache l’arbre et d’élargir notre perspective, de façon à saisir comment le biote est manipulé au service du fabriqué. Le paysage n’est peut-être pas le plus pittoresque, mais il est incontournable.

Traduit de l’anglais par Margot Lacroix