photo : permission de | courtesy of TrépanierBaer Gallery, Calgary

Si, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n’a eu de cesse de repousser les frontières des pratiques artistiques, il semble urgent à notre époque de « rescaper » la dimension du « faire » dans l’art et ses différentes disciplines. Cette dimension de la fabrication jouit aujourd’hui d’un statut paradoxal, à la fois fondamental et accessoire. À la fin du siècle dernier, le rejet de la pertinence sociale du travail de l’artiste en atelier (le post-studio art) et les valeurs liées au rendement ont transformé l’art en achevant pour l’essentiel le lent mouvement de déqualification (deskilling) des pratiques artistiques en atelier. La déqualification s’est accompagnée d’une dégradation du travail, d’une méfiance envers l’artisanat et de ce que l’on pourrait appeler une redevance sur le temps ; l’atelier est devenu synonyme d’ennui et de manque de rigueur intellectuelle. Et en dépit des sympathies socialistes de l’avant‑garde, la déqualification a instauré un écart entre la modernité et le travail.

En intégrant à leur art des techniques et des supports propres à l’artisanat comme s’il s’agissait d’un langage qui leur était commun, nombre d’artistes actuels s’engagent dans une forme de parasitisme des idées du centre et de la périphérie – de la Ville et de la Campagne. Au sein de ce courant « postatelier », le rôle donné à l’artisanat témoigne à plusieurs égards du désir d’établir une continuité viable et convaincante entre le support, la communauté et le message, ainsi que du rejet de ce qu’on a appelé le trash and spectacle1 1 - « From Trash to Spectacle: Materiality in Contemporary Art Production », série de conférences publiques, Department of Fiber and Material Studies, School of the Art Institute of Chicago (printemps 2009). (« l’ordure et le spectacle ») d’un autre courant de la production postatelier ; ici, les artistes sont à la recherche d’un modèle d’engagement matériel et social plus direct et plus intime.

Alors que le mouvement Arts & Crafts du 19e siècle est né de la révolution industrielle et s’en inspirait, les réflexions actuelles sur cette « réhabilitation des habiletés » – la requalification, semblent plutôt tourner et retourner les politiques et la rébellion héritées des années 1960 et 1970 et, dans cet esprit, vouloir redéfinir l’artisanat comme un lieu permettant de critiquer notre époque postnumérique marquée par l’art et le design par ordinateur, le consumérisme, la compression du temps et la mondialisation.

Dans les années 1970, en Amérique du Nord, l’in situ et le caractère radicalement local des œuvres passaient pour le nec plus ultra de l’art engagé : la production artistique locale et régionale, croyait-on, était une force démocratique et décentralisatrice susceptible d’entraîner des changements sociaux à grande échelle.En 1979, Rosalind Krauss élargissait le discours critique en trouvant des affinités entre l’art multidisciplinaire – qui ne s’inscrivait dans la logique d’aucun support en particulier – et l’idée selon laquelle une société plus égalitaire avait besoin d’un art plus égalitaire2 2 - Rosalind Krauss, « La sculpture dans un champ élargi », dans L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Macula, 1993, p. 111-127.. C’est dans ces périodes historiques du minimalisme et du postminimalisme et dans l’objet d’art dématérialisé qui en est issu que s’incarne souvent l’idéal contemporain de la production postatelier. En bannissant les repères esthétiques du savoir‑faire d’atelier et de l’anthropomorphisme subjectif et en les remplaçant par les traditions de l’assemblage industriel in situ, le minimalisme s’est fait le champion d’une trajectoire de l’abstraction où l’œuvre d’art n’est qu’un objet, littéralement, abandonnant derrière lui les sujets artistiques que sont les formes complexes et la figuration. Ce rejet et ce refus du sujet dans l’œuvre d’art étaient une façon de transformer l’arène de l’activité artistique contemporaine de manière à dépasser les fonctions traditionnelles de l’art en tant que véhicule de l’histoire, du nationalisme, de la foi, des fantasmes ou des souvenirs subjectifs, les adeptes du courant étant d’avis qu’on avait épuisé la ressource que constitue l’exploitation d’un support artistique aux fins de l’expression personnelle.

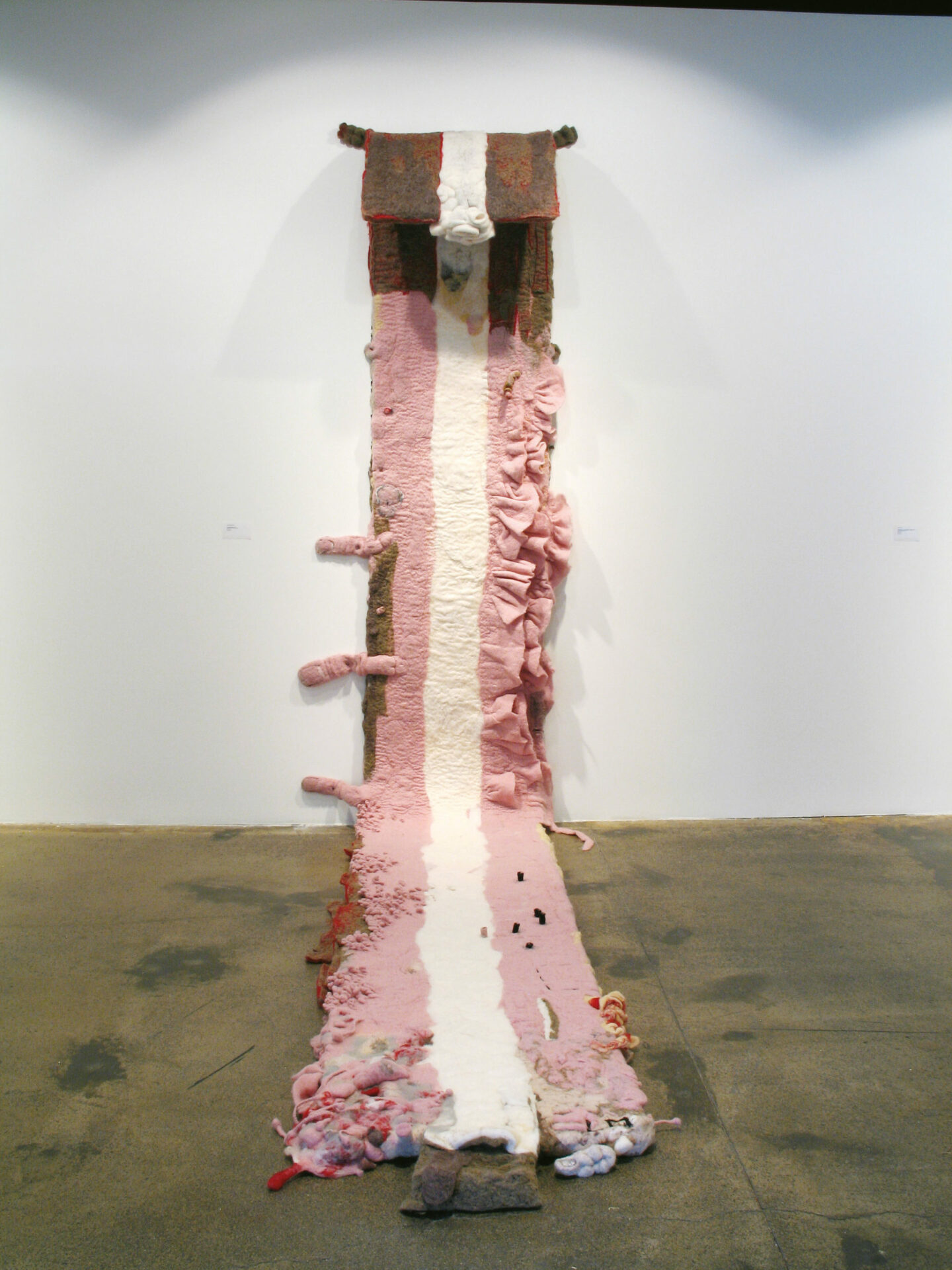

Luanne Martineau, Parasite Buttress, 2005.

photos : John Dean Photography,

permission de |courtesy of TrépanierBaer Gallery, Calgary

On ne peut plus faire l’apologie du fini usiné et du ready-made au nom d’une quelconque objectivité critique, démocratisation socioéconomique des médias artistiques ou émancipation du travail de l’artiste ; de fait, la revalorisation actuelle du savoir‑faire sous cette appellation générale de requalification semble porter en elle un impératif moral et éthique sur la manière dont nous, les artistes, prenons nos décisions au sujet de ce que nous offrons au monde et des procédés matériels que nous utilisons pour le faire. Le retour à une certaine forme de pratique artistique décentralisée suscite bien de l’activité et des débats. Les questions de l’engagement local et de la spécificité géographique font figures de résistance devant le relativisme éthique et l’aliénation des travailleurs dont se double l’expansion illimitée de notre production matérielle externalisée et de sa diffusion dans la ronde infernale des biens « offerts en prime ».

Dans cette vaste problématique, il arrive souvent que l’on mélange les considérations sur cette réhabilitation du savoir‑faire avec celles sur la « non‑monumentalité ». Les deux partagent en effet un intérêt pour les conditions et les potentialités de la frugalité matérielle. Seulement, la non‑monumentalité met en avant les habiletés lacunaires d’un artiste pour mieux faire ressortir les juxtapositions matérielles et référentielles et la créativité formelle, tandis que la requalification revendique au contraire ces traces d’exécution bien maîtrisée, accordant souvent une place prépondérante et constitutive à l’intensité du travail de l’artiste dans son œuvre. La non‑monumentalité se trouve en fait à soutenir la tradition moderne de la déqualification, dans la mesure où, à travers le prisme de la modernité, la requalification peut être perçue comme une régression ou un repli conservateur de l’artiste vers le rôle de l’artisan : soumis aux goûts et aux désirs de sa clientèle, celui-ci s’applique bêtement à fabriquer des objets dont la principale raison d’être est de faire étalage de sa dextérité et de la capacité financière de ses clients d’acquérir la résultante du temps et des efforts investis.

Cela dit, il me paraît important, à l’heure actuelle, d’évaluer la « maturité » de la relation entre la production artisanale et le marché capitaliste. Le savoir‑faire artisanal a toujours été rattaché au temps et à l’argent. Or, dans notre culture actuelle, le temps, c’est de l’argent. Les formes subjectives d’expression et les méthodes capitalistes de production peuvent-elles être réconciliées ? Quelle place occupe la production artisanale dans une société technologique ? La tradition moderniste compte peu d’exemples de « désintérêt artistique » associés à la pratique artisanale, chose que je considère comme l’atout conceptuel du domaine. L’artisanat trempe jusqu’au cou dans les questions liées à la nature de l’objet, à l’argent, à la classe, au statut, à l’héritage ancestral et aux privilèges qui en découlent. L’évaluation de ces attributs présumés est un élément clé de mon propre travail. En cette ère de spectacle postatelier et de valeurs cachées de la production, la limpidité de l’histoire sociale de l’artisanat séduit de plus en plus les artistes qui cherchent à mettre en adéquation leurs paroles et leurs gestes. C’est cette idée que je vais maintenant développer.

Dans son essai intitulé « Saying & Doing » paru dans la revue Frieze, Robert Storr déplore la confusion qu’entretient l’art contemporain entre la praxis et la pratique. Il est d’avis que, contrairement à la pratique ou à la critique entendues comme finalités (et vis‑à‑vis desquelles il fait preuve de la plus grande circonspection), la praxis exige un minimum d’engagement dans une activité quelconque, et ce, assez longtemps pour permettre aux idées que l’on défend de se mesurer à la réalité. Storr dénonce les artistes qui exploitent la politique comme plateforme artistique sans jamais avoir vécu de bouleversement social ou mis la main à la pâte au sein d’une organisation politique, et qualifie de stérile le déploiement d’une critique politique autour des œuvres des artistes, nombreux, qui n’affichent aucun engagement politique actif aboutissant à des résultats mesurables. Storr met les artistes au défi de trouver autre chose que l’équité de pure forme et la pseudoméritocratie – très répandues dans la communauté artistique contemporaine – pour combler l’écart actuel entre la théorie et la production. Voici ce qu’il écrit :

Il est donc possible à toute personne n’ayant jamais rien fait de ses mains ou avec une machine de parler comme un expert en production de biens, tout en se prononçant (elle ou ses semblables) avec assurance sur la politique sans jamais avoir connu de bouleversement social ni organisé grand-chose concrètement.

Lorsque le point est soulevé, la défense la plus courante consiste à dire que l’effort intellectuel ne devrait pas être aussi injustement associé à la doctrine de la « sueur au front » et que formuler des théories relève aussi de la praxis. Je veux bien, encore faut‑il que cette division du travail soit réservée à la poignée de théoriciens qui apportent effectivement des idées nouvelles et qui savent les formuler de façon convaincante, à l’exclusion des légions d’opportunistes surtout bons à remâcher les idées de ces « maîtres à penser » pour les appliquer dans la critique d’art, les traités universitaires et l’érudition muséale, sans parler des tables rondes et des critiques de livres et d’expositions dont la complaisance mutuelle est patente. […] Si toutes les raisons sont bonnes pour se méfier des personnalités mondaines du milieu de l’art qui critiquent les institutions jusqu’au jour où l’une d’elles les embauche, ou qui ne jurent que par l’omniprésence foucaldienne du pouvoir tout en s’affairant à consolider le leur, il y en a encore de meilleures pour remarquer les artistes qui ont su établir une cohérence dialectique entre théorie et praxis, dans leur art comme dans leur vie3 3 - Robert Storr, « Saying & Doing – The difference between praxis and practice », Frieze, no 125 (septembre 2009), p. 17. [Trad. libre].

photo : Matt Stiegemeyer, permission de |courtesy of TrépanierBaer Gallery, Calgary

J’exulte, personnellement, d’entendre quelqu’un livrer cette réflexion avec autant de clarté, sans doute parce que j’enseigne à l’université où la foire d’empoigne pour définir précisément les éléments de recherche qui relèvent d’une pratique en arts visuels suscite des polémiques aux répercussions professionnelles et financières interminables. Quoi qu’il en soit, c’est un enjeu que j’aborde dans ma propre pratique artistique en atelier.

Au milieu du siècle dernier, le dessin servait souvent à lancer les débats sur les idées modernes de la déqualification du savoir‑faire ; on le considérait comme simple compétence ou outil facultatif à acquérir, mais ce n’était pas une discipline intéressante en soi. Par ailleurs, d’un point de vue historique, le dessin a toujours été utilisé de façon préliminaire ; de sorte que, pour moi, la requalification s’est faite par le dessin. En Amérique du Nord, le textile atteint son apogée (du moins sur le plan de sa valeur financière) lorsqu’il se retrouve sous un pinceau, lorsqu’une toile se voit enduite de peinture. Spéculation créative, immédiateté, vision personnelle, frugalité de moyens, non‑finitude et indétermination ont toujours caractérisé le dessin. On ne peut en dire autant des textiles. Habituellement, ils sont bien enracinés dans les mathématiques et axés sur le motif, le métier à tisser étant l’ancêtre de l’ordinateur. Par contre, c’est une tout autre histoire pour le feutre, mon textile de prédilection : résultant d’une agglutination de poil et de laine, il est l’unique textile susceptible de se transformer spontanément sous l’effet de la chaleur, de l’humidité et de la pression. Dans son essai intitulé « Felt’s Alterity », le théoricien Kenneth Hayes attribue au feutre un statut d’étranger qui repose sur le sens intrinsèque, quoique socialement construit, qu’on lui attribue :

Le nœud dont est fabriqué le feutre est la métaphore antique du désespoir devant l’intrication du monde ; il inspire des rêves de libération que seule la magie peut réaliser. Dans la mythologie, il suffit d’un fil pour déjouer le labyrinthe, mais le nœud gordien, lui, doit être tranché. Toute pièce tissée menace constamment de se défaire – métaphore impérieuse de l’extinction d’un ordre durement acquis et soigneusement maintenu. Ce « détissage » figure irrésistiblement la dissolution d’un moi que nous comprenons comme une sorte de pièce tissée. Le feutre, en revanche, ne s’effiloche pas4 4 - Kenneth Hayes, « Felt’s Alterity », Felt (dir.) Kathryn Walter, Toronto, The Museum for Textiles, 1999, p. 7‑8. [Trad. libre].

Il est commode de recourir à l’image du nœud inextricable de Kenneth Hayes pour représenter la situation confuse de ce nouveau champ de recherche, encore informe, de la requalification. Mon travail et ma pensée sont lourds de contingences, de subjectivité et de processus régressifs, alors j’ai recours au papier cousu, au dessin et au feutre aiguilleté et industriel pour prendre part aux débats à distance, en périphérie des disciplines traditionnelles de la peinture et de la sculpture, tout en entretenant un discours parallèle avec l’artisanat contemporain.

[Traduit de l’anglais par Jean-Sébastien Leroux]