En 2013, le Musée des beaux-arts du Canada présentait l’exposition Sakahàn, dont l’un des principaux objectifs était d’illustrer l’art autochtone international dans toute sa diversité esthétique. En même temps, il s’agissait de consolider les réseaux entre les artistes, les conservateurs, les auteurs, les universitaires et le musée lui-même, de façon à souligner l’apport essentiel et original des artistes autochtones aux discours sur l’art contemporain. Inaugurant une structure de diffusion quinquennale, qui devait permettre aux commissaires de s’adapter à la dynamique changeante de l’art indigène, l’exposition n’avait pas une visée exhaustive. En effet, comme elle regroupait quatre-vingts artistes, Sakahàn pouvait difficilement avoir une direction thématique ciblée, si ce n’est l’identité autochtone en tant que telle. Comme le souligne Christine Lalonde, conservatrice associée de l’art indigène au MBAC, « [...] les œuvres de l’exposition contribuent au dialogue, non pas en définissant qui est autochtone ou ce qui doit être considéré autochtone, mais en nous amenant à réfléchir à “ce que cela signifie que d’être autochtone au 21e siècle1 1 - Christine Lalonde, « Introduction », Sakahàn. Art indigène international, Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada, 2013, p. 15-16. L’auteure cite en partie l’artiste et musicien Nicolas Galanin.”... » Tout en considérant la souplesse et la dimension inclusive de la notion d’« autochtonie », Sakahàn nous rappelle malgré tout que cette partie de l’histoire de l’art doit continuer de s’écrire à plus petite échelle. Certes, il est important de développer une communauté internationale d’acteurs de la sphère artistique autochtone mais, dans le territoire canadien seulement, l’ampleur du travail qui reste à accomplir est vertigineuse. Le cas de l’art amérindien contemporain au Québec illustre fort bien cet écart, et permet parallèlement de souligner un éventail de problèmes épistémologiques propres à la question2 2 - Cette question fait l’objet d’un des volets d’analyse du Groupe de recherche sur l’art contemporain autochtone au Québec, dirigé par Louise Vigneault au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal. Je tiens à souligner que différentes hypothèses soulevées dans le présent article découlent des analyses effectuées au sein de ce groupe de recherche..

Un premier constat lorsqu’on examine le découpage territorial canadien est la valeur non représentative des frontières au regard des nations autochtones. On n’a qu’à penser aux Mohawks, qui sont présents tant au Québec et en Ontario qu’en sol étatsunien, pour voir que la cartographie arbitraire tracée par l’histoire a, une fois encore, fait des oubliés. Au-delà du partage géographique, le Québec se distingue aussi en raison de sa démographie. Si l’on prend comme modèle comparatif la Saskatchewan où, selon toutes probabilités, les communautés autochtones formeront près du tiers de la population d’ici 20453 3 - Government of Saskatchewan, « Aboriginal People », www.gov.sk.ca/Default.aspx ? DN=d35c114d-b058-49db-896a-4f657f5fd66e [consulté le 12 février 2013]., ou encore l’Ontario, où les Autochtones sont plus de deux fois plus nombreux qu’au Québec4 4 - Emploi et développement social Canada, « Canadiens en contexte – Populations autochtones », www4.rhdcc.gc.ca/[email protected] ? iid=36 [consulté le 12 février 2013]., il est difficile de ne pas envisager l’incidence de la démographie sur la présence et la représentativité de l’art amérindien. On ajoutera à cela l’impact sur la démographie des Autochtones qui vivent en milieu urbain, plus présents et mieux connus dans le Canada anglais sous la dénomination d’urban Natives. L’exposition Beat Nation, présentée pour la première fois à la SAW Gallery d’Ottawa en 20095 5 - Il est important de souligner qu’avant d’être présenté sous forme d’exposition, Beat Nation a été un projet web commissarié par Tania Willard et Skeena Reece, et diffusé par la Grunt Gallery à Vancouver. Voir www.beatnation.org. Notons que cette multiplicité de plateformes de diffusion s’inscrit parfaitement dans la perspective de pluralité et de mobilité de la démarche autochtone en matière de représentation artistique., représente bien l’effervescence artistique produite par la rencontre des créateurs autochtones et de la réalité symbolique, historique et, d’une certaine manière, logistique, de l’urbanité. En ciblant la thématique du hip-hop à la croisée de la culture autochtone, l’exposition rendait incontournable l’inclusion d’œuvres de jeunes créateurs vivant en milieu urbain.

Photo : Vancouver Art Gallery

permission de | courtesy of the artist & Equinox Gallery, Vancouver

Revendiquer autrement

Parmi les artistes de Beat Nation, l’artiste d’origine laich-kwil-tach Sonny Assu retient notre attention. Originaire de Colombie-Britannique, établi à Montréal, Assu non seulement révèle la difficulté de situer un artiste autochtone en fonction d’un découpage provincial (la question de savoir si son travail appartient à l’art contemporain autochtone québécois en devient presque caduque), il rappelle aussi que les migrations des artistes ne se font pas uniquement de la réserve à la ville, mais également entre métropoles.

Le travail d’Assu exemplifie par ailleurs l’importance, pour un grand nombre d’artistes autochtones, de souligner le caractère trompeur des récits de l’histoire officielle, celle qui peine à cacher les incalculables injustices du colonialisme.

Photo : © Sonny Assu

permission de l’artiste | courtesy of the artist

Jouant fréquemment sur les références de la culture populaire, en particulier la culture de consommation et les images de marque, l’artiste met en relief la vision stéréotypée généralement véhiculée au sujet de l’héritage identitaire des Premières Nations. Au cours des dernières années, la démarche d’Assu a pris une tangente plus conceptuelle, moins ironique ou humoristique, pour affirmer avec plus de subtilité, et sans doute plus de force, la charge à la fois identitaire et politique de son discours critique. L’œuvre Ellipsis (2012), intégrée à la version de Beat Nation présentée au Musée d’art contemporain de Montréal en 2013, témoigne de cette approche revendicatrice. Peu de gens connaissent les aberrations législatives de la Loi sur les Indiens(1876), souvent« oubliée »dans nos cours d’histoire, et dont les objectifs d’assimilation étaient à une certaine époque largement défendus par les autorités allochtones. Les 136 disques 33 tours en cuivre, accrochés au mur de façon à évoquer la position inversée des égaliseurs de son, rappellent le nombre d’années écoulées depuis l’adoption de cette loi, mais ils renvoient également au silence auquel ont été confinées les Premières Nations. Cette œuvre au caractère engagé comprend toutefois un aspect plus intimiste, puisqu’elle s’inspire aussi de la découverte par l’artiste des enregistrements de plus de 300 chants de potlatchs réalisés à des fins de conservation anthropologique entre 1947 et 1953, à une époque où ces cérémonies étaient encore interdites par la Loi sur les Indiens. Parmi les chanteurs enregistrés figure le chef Billy Assu, l’arrière-arrière-grand-père de l’artiste.

L’attention accordée par les artistes autochtones à l’histoire n’est pas chose nouvelle, et cela, l’histoire de l’art a parfois tendance à l’oublier. Comme nous le rappelle Candice Hopkins, les analyses de Hal Foster et Mark Godfrey dans les années 2000 mettent de l’avant la démarche archivistique et historienne des artistes contemporains, qui adoptent fréquemment le rôle de « l’artiste historien ». « Les deux auteurs font état d’une nouvelle tendance artistique, mais pour les artistes autochtones, l’histoire a presque toujours été au cœur des pratiques contemporaines. Leur démarche s’appuie en partie sur des visions du monde spécifiques : pour certains, le passé est indissociable du présent et doit donc toujours être pris en compte ; d’autres souhaitent tout simplement lever le voile sur les larges pans du passé restés dans l’ombre6 6 - Le célèbre témoignage du sous-ministre des Affaires indiennes Duncan Campbell Scott devant le Comité spécial de la Chambre des communes chargé d’examiner les modifications à la Loi sur les Indiens de 1920 est éclairant à cet égard : « Je veux liquider le problème indien […] Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il ne reste plus un seul Indien qui n’ait été absorbé par la société. » Cité dans John Leslie et Ron Maguire (dir.), Historique de la Loi sur les Indiens, Ottawa, Centre de la recherche historique et de l’étude des traités, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 1978, p. 114.. »

vue d’installation | installation view, Sakahàn,

Musée des beaux-arts du Canada, 2013.

Photo : Brian Gardiner

permission de | courtesy of the artist & Art Mûr, Montréal

Photo : © Nadia Myre

permission de | courtesy of the artist & Art Mûr, Montréal

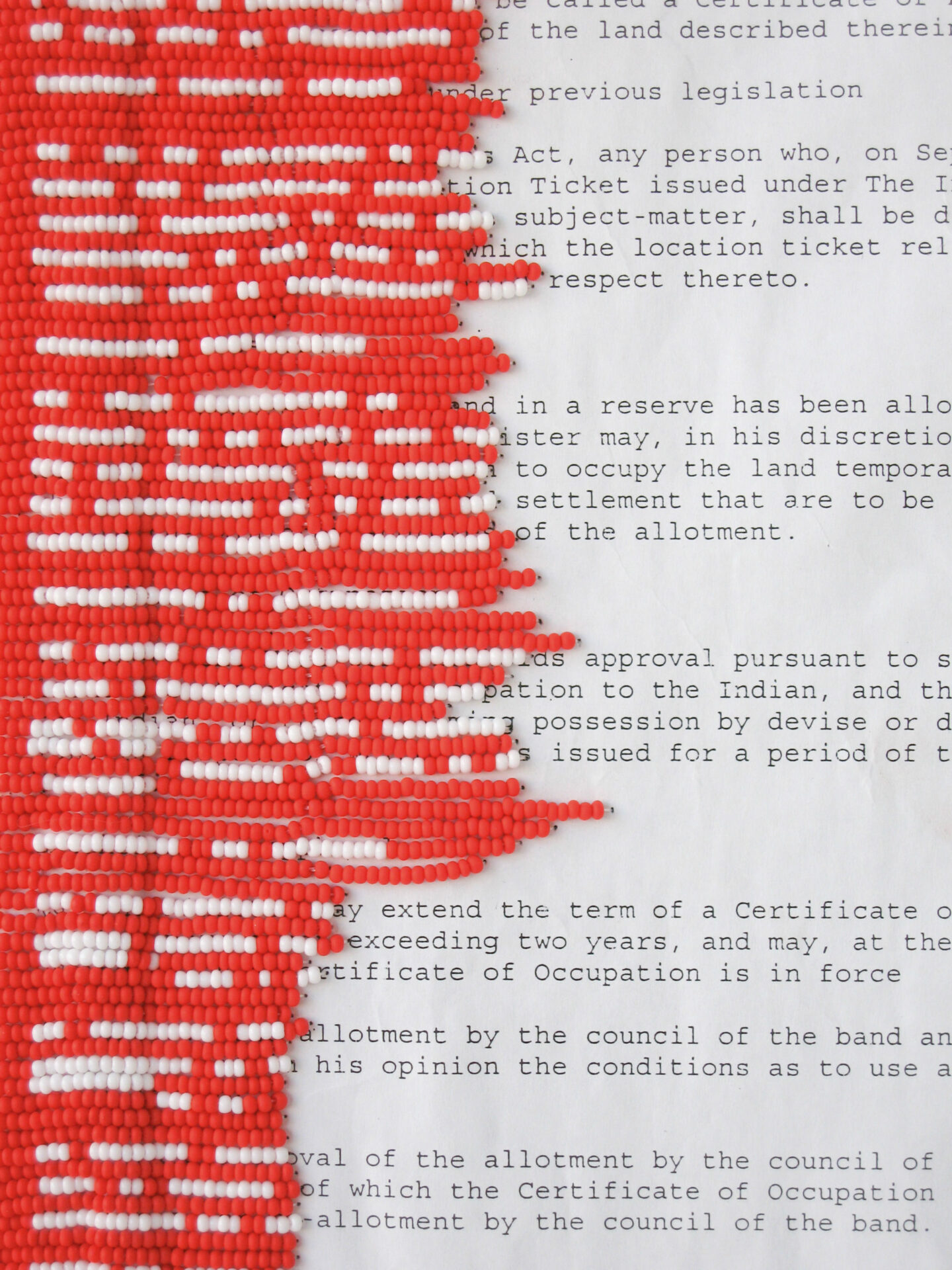

Il n’est d’ailleurs pas anodin que plus de dix ans avant Assu, l’artiste algonquine Nadia Myre ait exprimé elle aussi la volonté de rappeler à l’histoire l’empreinte destructrice de la Loi sur les Indiens. Sans conteste une de ses œuvres les plus politiques, Indian Act (2000-2003) est un projet communautaire et processuel, pour lequel Myre a collaboré avec plus de 250 personnes afin de reproduire les 56 pages de la version anglaise du document législatif. La reproduction collective de ce texte est un ouvrage de longue haleine, puisqu’il s’agit en réalité d’effacer tout le contenu textuel en utilisant la technique traditionnelle du perlage, ce qui représente près de 800 000 perles. La symbolique chromatique est littérale : les perles blanches sont superposées au texte, qui se démarque alors sur un fond de perles rouges. Colette Tougas synthétise avec justesse le pouvoir évocateur de l’œuvre : « Avec ses cinquante-six cadres noirs renfermant maintenant des variations abstraites sur le rouge et le blanc, cette œuvre monumentale réussit à déstructurer une injustice sociale pour en tirer une proposition conceptuelle artistiquement cohérente où s’opère la fusion entre passé et présent, entre technique ancienne et contenu actuel7 7 - Colette Tougas, « Les choses vraies de Nadia Myre », Nadia Myre. En[counter]s, Montréal, Éditions Art Mûr, 2011, p. 18.. »

L’approche revendicatrice de Myre, qui est sans doute la représentante la plus importante de l’art actuel autochtone au Québec, a toujours une dimension intimiste, dans la mesure où elle fait de la question de l’identité, et plus particulièrement de l’identité de femme autochtone, un des tremplins de sa recherche8 8 - Rappelons que la Loi sur les Indiens a été modifiée en 1985 pour annuler la clause stipulant qu’une femme autochtone qui se mariait à un allochtone perdait son statut d’Amérindienne. La question des droits de la femme est en ce sens intimement liée à ce document législatif..

Tout comme Assu, elle multiplie les stratégies de création et de représentation, mais on retrouve dans son travail une approche plus sociale, qui implique la rencontre de l’autre dans la perspective d’une résilience. De la même manière que les tendances contemporaines de « l’artiste historien » sont ancrées depuis bien longtemps dans les pratiques artistiques autochtones, l’approche communautaire de Myre échappe à la catégorisation de l’art relationnel. En fait, les artistes contemporains autochtones sont eux-mêmes des figures relationnelles, et portent le plus souvent plusieurs « chapeaux », s’adonnant parallèlement à l’écriture et à la théorisation de l’histoire de leur peuple – et de leur histoire de l’art –, et au travail de commissaire, d’auteur, de voix de leur communauté. L’un des projets les plus représentatifs de l’approche à la fois collective et intimiste de Nadia Myre est le Scar Project, entamé en 2005. Lors de différents ateliers en Amérique du Nord, Myre invitait le public à représenter sur un morceau de toile vierge la cicatrice d’une blessure éprouvante, que celle-ci soit physique, psychologique ou spirituelle. Les participants devaient également écrire une courte explication sur cette cicatrice et la blessure qu’elle recouvre. Dans leur dénombrement, les cicatrices évoquent une blessure collective. Par le geste de partage qui les accompagne, elles permettent de penser une guérison. À titre comparatif, on pourrait avancer que ce type de pansement est plus difficile à entrevoir dans une œuvre comme la célèbre Frange de Rebecca Belmore (2008), qui articule à sa manière la figure de la cicatrice ; mais les filets de sang constitués de fines perles semblent présager un rétablissement plus long et difficile.

Photo : © Nadia Myre

permission de | courtesy of the artist & Art Mûr, Montréal

vue d’installation | installation view, Smithsonian Institute National Museum of the American Indian, New York, 2010.

Photo : Gavin Ashworth

permission de | courtesy of the artist & Art Mûr, Montréal

Les œuvres de l’artiste innue Sonia Robertson dévoilent une perspective de résilience plus proche du travail de Myre. Empreinte d’une volonté de rééquilibrer les débalancements narratifs, historiques, politiques et identitaires, l’œuvre in situ Refaire l’alliance, présentée dans l’exposition Au fil de mes jours, au Musée des beaux-arts du Québec (2005), permet de mesurer l’impact critique de la réactualisation des techniques, des symboles et des savoirs anciens. L’installation multimédia reprend le motif des ceintures wampum, suspendues à la verticale, sur lesquelles sont projetées des images du parc des Champs-de-Bataille et des scènes de nature « […] évoquant un continuum vibrant de temps et de lieu, depuis l’époque d’avant les batailles des armées européennes jusqu’à ce jour9 9 - Lee-Ann Martin, Au fil de mes jours, Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, 2005, p. 43.. » Là encore, la critique sociopolitique se fait à travers la contemplation et l’introspection, auxquelles vient s’ajouter une trame sonore, où la voix de l’artiste se mêle aux sons de la nature et aux bruits de la guerre. Le lieu historique est ainsi évoqué par des renvois multisensoriels, dans un brouillage qui rappelle les schémas de la mémoire. Car « refaire l’alliance » n’implique aucunement l’oubli, au contraire. Rares sont les œuvres contemporaines des Premières Nations qui ne font pas acte de mémoire, en écho à des évènements lointains aussi bien qu’aux reflets multiples du néocolonialisme endémique. Il s’agit là d’une des rares constantes de l’art autochtone contemporain.

La portée symbolique du wampum, dont la fonction diplomatique et économique fut historiquement marquante en Amérique du Nord, a été de nouveau mise à profit par Robertson en 2008 dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la ville de Québec.

Chargé du volet Rencontre avec les Premières Nations, le sociologue et commissaire Guy Sioui Durand, figure incontournable de la diffusion et de l’écriture de l’histoire de l’art autochtone contemporain du Québec, a fait appel à Sonia Robertson, mais aussi à Domingo Cisneros, lui-même un artiste pionnier, pour participer au projet des Jardins éphémères. La teneur critique de l’installation Wampum 400, qui en fut le résultat, répondait parfaitement à cet évènement commémorant rien de moins qu’un tournant du colonialisme sur le territoire québécois.

Photo : Sonia Robertson

permission des artistes | courtesy of the artists

Les deux artistes ont présenté le motif du wampum entouré d’un jardin dont chaque élément végétal faisait référence aux Premières Nations. Entourant ce périmètre, un grand grillage de trois mètres de haut, dans lequel les artistes avaient concédé deux ouvertures pour permettre la circulation du public, s’imposait comme un rappel de l’oppression coloniale et du mutisme forcé des communautés autochtones à travers l’histoire. Certes, l’œuvre est intéressante sur les plans de son contenu et de sa force critique, mais il ne faudrait pas perdre de vue qu’il s’agit bien d’une installation-jardin : cela pousse la question de l’interdisciplinarité en art contemporain jusqu’à une limite intéressante, qui nous force à affronter non seulement ce que l’on considère être ou non une œuvre d’art, mais également tous les stéréotypes auxquels les artistes contemporains autochtones se heurtent aujourd’hui encore. Ce type de travail souligne la nécessité de regarder l’art des Premières Nations sous d’autres angles que ceux imposés par les discours structurants du monde de l’art allochtone, ou plus largement occidental. Jolene Rickard va précisément dans ce sens lorsqu’elle suggère qu’il est nécessaire de « […] déborder des cadres stricts de la critique artistique et de la théorie visuelle pour constituer un discours qui englobe l’indigénéité, la colonisation et la souveraineté. »

Dans le cadre de la présente réflexion, sans doute est-il plus sage de ne pas tirer de conclusions hâtives quant aux points de rencontre des artistes contemporains québécois issus des Premières Nations. La difficulté ressort non seulement de la spécificité québécoise, dont nous avons esquissé certains traits problématiques, mais justement de la nécessité, dans cette sphère de recherche, de faire appel de plus en plus à des approches elles-mêmes issues des Premières Nations, c’est-à-dire à des perspectives épistémologiques autochtones. Si nous changeons nos habitudes méthodologiques, modifions nos tendances catégorielles rigides et ouvrons la recherche à une approche plus empathique et dialogique, plusieurs réponses viendront.