Au cours des dernières années, l’exposition est devenue le lieu d’une exploration sans précédent de la part des artistes, des commissaires et des musées. Cet article rassemble, sous une forme fragmentaire, un ensemble de stratégies et d’exemples qui participent à sa redéfinition. Si les différentes modalités qui s’en dégagent ne semblent pas de prime abord avoir quoi que ce soit en commun, leur regroupement permet de voir à quel point l’exposition est aujourd’hui l’objet d’une réflexion critique où ses fonctions, ses dispositifs, ses discours et son histoire sont examinés. Où et quand cette réflexion s’amorce-t-elle ? Où et quand s’achèvera-t-elle ? Bien que la question mérite d’être posée, compte tenu de l’histoire récente des expositions1 1 - Voir les deux ouvrages fondamentaux suivants : Bruce Altshuler (dir.), Salon to Biennial – Exhibitions That Made Art History. Vol. I: 1863-1959, Londres, Phaidon, 2009 ; et Bruce Altshuler (dir.), Biennials and Beyond – Exhibitions That Made Art History. Vol. II: 1962-2002, Londres, Phaidon, 2013. et des tentatives d’en théoriser les différents modèles2 2 - Voir notamment Jérôme Glicenstein, L’art : une histoire d’expositions, Paris, PUF, « Lignes d’art », 2009., la contribution que je voudrais apporter ici s’inscrit moins dans une perspective historique ou théorique qu’elle tente de cerner différentes approches. Je propose donc une sorte d’inventaire, non linéaire et sans considération pour la chronologie, de sept façons dont les artistes, les commissaires et les musées repensent l’exposition. Le titre de cet article qui se lit comme suit, L’exposition à la puissance deux, insiste sur la force de remise en question des expérimentations qui ont lieu actuellement et leur dimension auto-réflexive, autant qu’il souligne l’importance de cet objet d’étude en émergence. Autrement dit, l’idée de cet inventaire est de montrer le potentiel des questions que l’exposition soulève aujourd’hui.

1. L’œuvre comme exposition

Les frontières entre l’œuvre et l’exposition sont souvent difficiles à tracer depuis que les artistes attachent autant d’importance à la production de leurs œuvres qu’à leurs conditions de présentation. Le discours des éléments (2006), du collectif BGL, est un cas particulier qui pousse très loin la relation entre les deux. C’est l’une des installations contemporaines de la collection du Musée des beaux-arts du Canada qui posent les plus grands défis. Regroupant une dizaine d’œuvres réalisées au cours des premières années du collectif, entre 1996 et 2006, ainsi qu’une panoplie de matériaux et de résidus d’atelier, cette vaste installation contient la première exposition « rétrospective » des artistes.3 3 - Voici une liste non exhaustive des œuvres ainsi que des éléments et des maquettes de projets réalisés entre 1996 et 2006 qu’on trouve dans Le discours des éléments : la motocyclette et la vidéo de la performance Rapides et dangereux (2005), un orignal naturalisé (Venise, 2004), divers objets en bois sculpté à la main (deux des cabines téléphoniques de Rejoindre quelqu’un, 1999), une grande partie des boîtes et des emballages cadeaux d’À l’abri des arbres (2001), la voiture en bois et en carton de La guerre du feu (2006), l’ossature de bois de Chapelle mobile (1998), Bosquets d’espionnage (2004), Le pouvoir de la fuite (2005) et Marche avec moi (2003) ; il y a aussi des restes de sculptures en bois brulés, des matériaux de toutes sortes et des pots de peinture qui s’entassent pêlemêle sur les étagères. Elle est non seulement l’une des œuvres les plus complexes du collectif, mais aussi l’une des plus difficiles à inventorier et à réexposer. Sa forme particulière s’apparente à l’espace d’entreposage et à la réserve de musée, où les œuvres s’entassent sur des étagères de chaque côté d’une allée. Le discours des éléments est également caractéristique de la façon dont BGL recycle et réutilise des matériaux, ainsi que ses propres œuvres, en se gardant toujours la possibilité de les remanier et de les reconfigurer en fonction de l’espace d’exposition. Ses différents éléments peuvent aussi être présentés comme une seule installation ou séparément comme des œuvres individuelles autonomes. En rassemblant ainsi les dix premières années de sa production, BGL rejoue et convertit les conventions de la rétrospective et incite le musée à revoir ses normes d’acquisition, de documentation et d’exposition.

Le discours des éléments, 2006, vue d’installation, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.

Photos : © MBAC, permission de BGL, Parisian Laundry, Montréal & Diaz Contemporary, Toronto

2. L’exposition comme œuvre

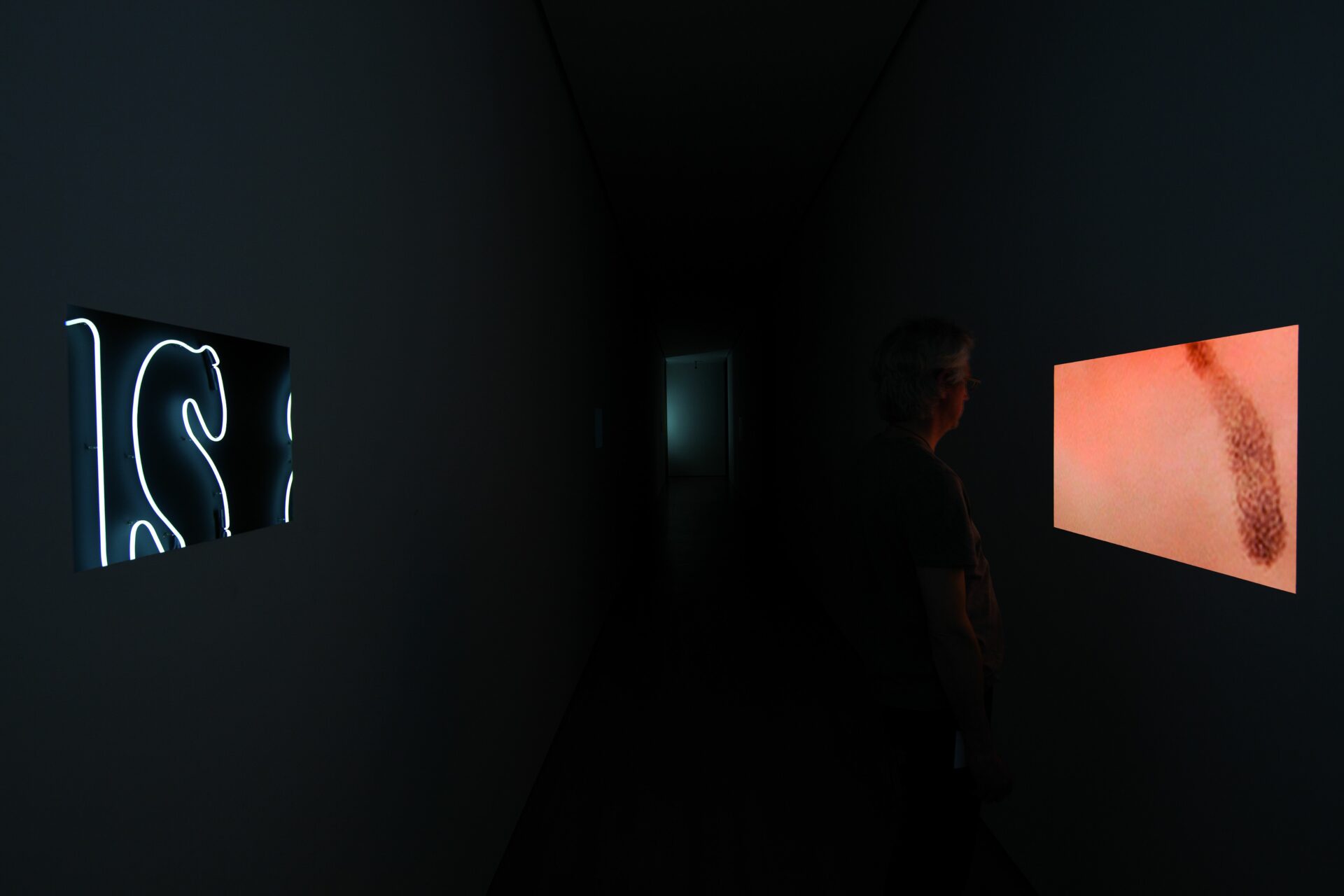

L’inverse est aussi possible. Plusieurs artistes conçoivent l’exposition comme une œuvre en soi. Depuis Entre chien et loup, présentée par le Musée d’art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordeliers en 2004, Anri Sala réfléchit au format de l’exposition en fonction des rapports entre les œuvres et de l’expérience du spectateur.

L’exposition est devenue pour lui le lieu d’une exploration de l’espace et du temps. Conçue à l’origine pour le Museum of Contemporary Art de North Miami, en 2008, Purchase Not By Moonlight regroupe un ensemble d’œuvres mises en concordance. L’exposition peut également être intégrée à une autre exposition, comme c’était le cas au Musée d’art contemporain de Montréal, en 2010. Anri Sala explore les relations entre les œuvres grâce à une alternance de sons et d’images qui synchronise les œuvres entre elles, comme une partition musicale montre la contribution de chaque instrument de l’orchestre séparément en même temps qu’elle les combine en un seul temps. Les œuvres résonnent ainsi entre elles autant qu’elles résonnent avec le lieu. Présentée à la 55e Biennale de Venise, Ravel Ravel Unravel reprenait le même type de dispositif en intégrant l’espace et l’acoustique du pavillon allemand4 4 - À noter ici qu’il y a eu échange de pavillons entre la France et l’Allemagne. Sala représentait officiellement la France, même s’il avait conçu Ravel Ravel Unravel pour l’espace du pavillon allemand., enchainement de trois salles, pour synchroniser trois interprétations du Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, composé à Vienne entre 1929 et 1931 pour le pianiste autrichien Paul Wittgenstein, frère du philosophe du langage Ludwig Wittgenstein.

Ravel Ravel Unravel, 2013,

vue d’installation, pavillon français, French Pavilion, 55th International Art Exhibition La Biennale di Venezia.

Photo : © Marc Domage, permission de Galerie Chantal Crousel, Paris

3. L’exposition comme exposition

On ne compte plus aujourd’hui les dispositifs repris par les artistes pour présenter des objets, des mises en scène ou des reconstitutions : les vitrines archéologiques, les cabinets de curiosités ou les reconstitutions de studios ou de laboratoires d’explorateurs et de scientifiques de Mark Dion, les period rooms dont s’est inspiré Laurent Grasso pour Uraniborg, les dioramas de Marcel Dzama ou encore les tableaux vivants de Claudie Gagnon qui, littéralement, « performent » des œuvres historiques. En reprenant des modes de présentation des connaissances développés par les musées, ces exemples proposent tous un retour sur l’histoire. Récemment, des artistes ont reconsidéré des modèles modernistes. C’est notamment le cas de Luis Jacob qui, avec Tableaux : Pictures at an Exhibition (2010), présente une mise en abime de l’exposition en construisant un cube blanc dans l’espace industriel de la Fonderie Darling, à Montréal. Cet espace, dont un des murs est en verre, offre toutes les conditions nécessaires à la contemplation esthétique : un tapis couvre le sol, un système d’éclairage le plus neutre possible éclaire la pièce, un banc en plein centre encourage le spectateur à regarder une série de 12 peintures monochromes accrochées sur les murs blancs. Jacob expose la tradition moderniste à son propre dispositif de vision, à son propre spectacle : d’un côté, le tableau monochrome et, de l’autre, le cube blanc, que Brian O’Doherty décrivait comme le « pôle complémentaire du tableau moderniste », c’est-à-dire un « espace sans ombre, blanc, propre, artificiel5 5 - Brian O’Doherty, White Cube : L’espace de la galerie et son idéologie, Dijon, Les presses du réel, 2008. ». La peinture et l’exposition se trouvent réduites à leur plus simple expression. Le spectateur est pris dans cette mise en abime et devient à son tour un objet de contemplation esthétique. L’espace d’exposition moderniste devient ainsi le lieu d’une réflexion critique sur les conditions du regard.

Uraniborg, 2013,

vue d’installation, Musée d’art contemporain de Montréal. © Laurent Grasso / SODRAC (2015).

Photo : Guy L’Heureux

Tableaux vivants, La Fonderie Darling, Montréal, 2010.

Photo : Guy L’Heureux

La Verdad Está Muerta / Room Full of Liars, 2007.

Photo : permission de David Zwirner, New York/London

4. La collection comme exposition

Depuis les années 1980, la tendance des musées à délaisser le développement et la mise en valeur de leurs collections s’est accentuée au profit de la programmation d’expositions temporaires et de « blockbusters » qui permettent d’augmenter leur chiffre de fréquentation. Plusieurs historiens de l’art et muséologues parlent d’un virage spectaculaire et évènementiel des musées causé par des impératifs économiques et politiques. Mais force est de constater que ce modèle ne remplit pas toujours ses objectifs et que certains musées ont entrepris de renouveler, parfois radicalement, la façon d’exposer les collections. On ne compte plus les interventions d’artistes dans les collections depuis la première réalisée par Andy Warhol à la Rhode Island School of Art and Design (Raid the Ice Box, 1969-1970), mais surtout depuis les exemples percutants de Joseph Kosuth au Brooklyn Museum (The Play of the Unmentionable, 1990) et de Fred Wilson à la Maryland Historical Society (Mining the Museum, 1992). Les artistes proposent un remaniement des collections dans des mises en espace inédites qui ne tiennent pas compte de la périodicité, des styles, des enjeux esthétiques, des médiums, des catégories ni même des noms propres et des canons de l’histoire de l’art. Le musée chercherait-il à changer son rapport à l’histoire et à élargir la compréhension de l’art à des enjeux contemporains, voire à des questions sociopolitiques ? Cette réactualisation des collections ne change pas seulement notre compréhension de l’art et son inscription dans l’histoire, elle transforme également le musée et son potentiel.

Dans son petit ouvrage intitulé Radical Museology or: What’s “Contemporary” in Museums of Contemporary Art? 6 6 - Claire Bishop, Radical Museology or: What’s “Contemporary” in Museums of Contemporary Art?, Londres, Koenig Books, 2013., Claire Bishop cite la série d’expositions que le Van Abbemuseum, à Eindhoven, a regroupées sous le titre « Play Van Abbe », entre 2009 et 2011, comme un cas exemplaire de muséologie radicale. Axée sur des expositions et des modèles de mise en espace plutôt que sur des œuvres individuelles, cette programmation adopte une approche qui permet au musée de revenir sur son histoire. Comment le musée s’est-il positionné dans l’histoire, esthétiquement et politiquement ? Quelles histoires a-t-il racontées et comment ?

Parmi les différentes séries d’expositions proposées par ce musée, Time Machines semble la plus pertinente pour mon propos. Comme le souligne Bishop, elle montre l’ambition du Van Abbe de devenir un « musée de musées » ou une « collection de collections ».7 7 - Ibid., p. 29-35. Toutes les stratégies du « re » sont au cœur de ce projet : réexposition, reconstitution, reenactment. Sans entrer dans les détails de cette programmation complexe, voici quelques exemples particulièrement frappants : la présentation des archives de l’exposition Degenerate Art (1937) ou encore la reconstitution d’environnements d’artistes tels Proun Room et Abstract Cabinet (1927-1928) d’El Lissitzky. Dans l’une des séries, intitulée « The Politics of Collecting – The Collecting of Politics », s’est inséré l’un des projets les plus risqués réalisés par un musée au cours des dernières décennies – pour ne pas dire du dernier siècle : exposer un des grands chefs-d’œuvre de la collection – Buste de femme (1943), de Pablo Picasso – à Ramallah, dans la bande de Gaza (Palestine), en pleine zone de conflit. Proposée par l’artiste Khaled Hourani, directeur de l’International Academy of Art de Palestine, l’exposition Picasso en Palestine (2011) est sans doute l’un des cas les plus percutants de muséologie radicale qu’on puisse imaginer en raison des risques encourus par le musée, mais aussi de son impact politique, diplomatique et militaire.

Part 2: Time Machines, 2010, vue d’installation, Van Abbemuseum, Eindhoven.

Photo : Peter Cox, permission de Archives Van Abbemuseum, Eindhoven

5. L’exposition comme reconstitution

La reconstitution ou le reenactment d’œuvres, d’expositions ou d’accrochage de collection fait couramment partie des stratégies explorées par les artistes, les commissaires et les musées pour réexposer des œuvres à l’origine éphémères, mais également pour réactualiser l’histoire.8 8 - Voir notamment : Elitza Dulguerova, « L’expérience et son double : Notes sur la reconstruction d’expositions et la photographie », Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, no 15 (printemps 2010), p. 53-71. Érudit, www.erudit.org/revue/im/2010/v/n15/044674ar.pdf [consulté le 1er mars 2015] ; Reesa Greenberg, « “Remembering Exhibitions”: From Point to Line to Web », Tate Papers, no 12 (1er octobre 2009), www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/remembering-exhibitions-point-line-web [consulté le 1er mars 2015] ; dossier « Reconstitution », esse, no 79 (automne 2013), p. 2-59. Sans vouloir tracer ici l’histoire des reconstitutions, ce qu’aucune étude n’a fait jusqu’à maintenant, soulignons que les premières reconstitutions par les musées remonteraient aux années 1960 – même si certains dispositifs, comme les period rooms, les dioramas et les tableaux vivants peuvent être considérés comme des formes de reconstitutions historiques datant des 18e et 19e siècles. Le Van Abbemuseum aurait été la première institution à se doter, dans les années 1960, d’un programme visant à reconstruire des environnements d’artiste et des espaces d’exposition expérimentaux : c’est ainsi que, sous la direction de Jean Leering, le musée a reconstruit Proun Room, de Lissitzky (1923/1965), et Light-Space Modular, de László Moholy-Nagy (1923-1930/1970). 9 9 - Soulignons l’une des premières tentatives de Bishop, décrite dans Claire Bishop, « Reconstruction Era: The Anachronic Time(s) of Installation Art », When Attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013, Milan, Fondazione Prada, 2013, p. 429-450.L’artiste Sophie Bélair Clément s’est intéressée à ce phénomène en travaillant à la reconstitution de reconstitutions à partir des archives des musées qui, depuis le Van Abbe, ont produit différentes versions de l’œuvre. Elle présente le processus : tout d’abord, elle reconstruit à son tour l’espace, mais le laisse vide, puis elle expose à l’extérieur de la salle un des tableaux de Lissitzky de la collection du Musée d’art contemporain de Montréal et en rend accessibles la documentation et la correspondance avec les conservateurs et les archivistes des musées. Le titre est une description de ce processus : Salle Proun : mur, bois, couleur, 1923 (1965/1971/2010). Bélair Clément reconstitue ainsi l’histoire de cette œuvre à travers ses réexpositions.10 10 - La première reconstruction a été faite par Leering (directeur du Van Abbemuseum de 1964 à 1973) pour l’exposition des œuvres de Lissitzky d’après une lithographie, une peinture, quelques photographies de l’espace et un des éléments de l’espace (le seul qui n’ait pas été détruit après l’exposition de Berlin). En 1970, Leering a décidé de faire une deuxième reconstruction parce que l’œuvre avait été demandée en prêt pour deux expositions, soit à Paris et à la galerie Tate de Londres. Cette dernière version n’a toutefois jamais été présentée dans l’exposition Art in Revolution à Londres, étant donné que le gouvernement de l’URSS aurait refusé leurs prêts si la Proun Room avait été présentée. En 1995, la première reconstruction a été vendue au Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur de Berlin par le Van Abbemuseum. La seconde est toujours dans la collection du Van Abbemuseum. Cette information est disponible en ligne à l’adresse www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/replicas-and-reconstructions-twentieth-century-art.

Proun Room, 1923, vue d’installation, Van Abbemuseum, Eindhoven, 1971.

Photo : Peter Cox, permission de Collection Van Abbemuseum, Eindhoven

Salle Proun : mur, bois, couleur, 1923 (1965/1971/2010), 2011, vue d’installation, Musée d’art contemporain de Montréal.

Photo : Richard-Max Tremblay

C’est la présentation controversée de Seven Easy Pieces de Marina Abramović, au Guggenheim Museum, en 2005, qui a attiré l’attention des critiques et des historiens de l’art sur l’ampleur et le potentiel de la reconstitution. Celle-ci soulève un ensemble de questions qui concernent l’œuvre comme telle, mais aussi le statut de l’exposition et de son auteur, leur place dans l’histoire de l’art, comme c’est le cas avec la reconstitution de l’exposition culte de Harald Szeemann, When Attitudes Become Form.

An Immaterial Retrospective invite à réfléchir sur ce que sont une exposition rétrospective et une biennale internationale. Elle présente autant des œuvres iconiques que controversées, censurées ou marginalisées, sans prendre en considération la dimension chronologique et les temps forts de cette biennale.

6. L’exposition comme performance

L’exposition de Rirkrit Tiravanija, Une rétrospective (tomorrow is another fine day) (2004-2005), présentée au Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), à la Serpentine Gallery (Londres) et au Couvent des Cordeliers par le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, proposait un espace d’exposition presque vide. Cette première exposition rétrospective de l’artiste ne réunissait ni objets ni archives, mais des espaces où certaines de ses œuvres majeures étaient décrites et jouées par des « acteurs ». C’était aussi la première fois, à ma connaissance, que des conservateurs concevaient la rétrospective d’un artiste dont la nature relationnelle et collaborative de la démarche exigeait de repenser complètement le format de l’exposition : en fonction de l’architecture des lieux, de l’engagement du spectateur, de la dimension immatérielle et performative de plusieurs œuvres et de la participation de l’artiste à toutes les étapes du processus.

An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale, pavillon roumain, 2013, reconstitution de The Last Riot (AES + F), 2007, pavillon russe t (AES + F), 2007, 52nd International Art Exhibition, Venice Biennale.

Photo : Eduard Constantin, permission des artistes

L’exposition An Immaterial Retrospective of the Venice Biennale, des artistes Alexandra Pirici et Manuel Pelmus, présentée dans le pavillon de la Roumanie en 2013 dans le cadre de la 55e Biennale de Venise, est un autre exemple de rétrospective impossible à réaliser, voire à concevoir. La performance présentait des fragments de l’histoire de la Biennale de Venise dans un espace complètement vide. Les œuvres d’artistes ayant participé à la Biennale depuis sa fondation en 1895 jusqu’à aujourd’hui étaient mises en scène par cinq « performeurs ». Pour chaque œuvre, un acteur annonçait le titre et l’auteur, ainsi que l’année de production et l’année de sa présentation à la Biennale. An Immaterial Retrospective invite à réfléchir sur ce que sont une exposition rétrospective et une biennale internationale. Elle présente autant des œuvres iconiques que controversées, censurées ou marginalisées, sans prendre en considération la dimension chronologique et les temps forts de cette biennale. Parmi la centaine d’artistes dont les œuvres ont été reconstituées immatériellement figurent Picasso, dont la toile Guernica a été exposée dans le pavillon espagnol en 1976, Hans Haacke, dans le pavillon allemand en 1993, Felix Gonzalez-Torres, dans le pavillon américain en 2007, Santiago Sierra, dans le pavillon espagnol en 2003, ainsi que Joseph Beuys, Daniel Buren, Maurizio Cattelan et Mona Hatoum.

Pierre Huyghe, 2014-2015, vues d’exposition,Centre Georges-Pompidou, Paris. © Pierre Huyghe / SODRAC (2015)

Photos : Ola Rindal & Pierre Huyghe (haut gauche), permission de Marian Goodman Gallery, New York

7. L’exposition comme écosystème

Ce septième et dernier exemple peut sembler atypique par rapport aux précédents, mais c’est celui qui, en rassemblant autant les objets que les organismes et les êtres vivants, repousse le plus les limites de l’exposition pour ce qui est de la relation entre l’espace et le temps.

En 2013-2014, le Centre Pompidou consacrait une première rétrospective à Pierre Huyghe qui, depuis les années 1990, réfléchit non seulement au statut de l’œuvre d’art, mais aussi au dispositif d’exposition. Regroupant une cinquantaine d’œuvres, l’exposition avait été pensée dans ses moindres détails par l’artiste comme un écosystème, c’est-à-dire un espace vivant à l’intérieur du musée. Huyghe poursuit ici ce qui l’a toujours fasciné : « construire des situations qui ont lieu dans le réel11 11 - Emma Lavigne et Florencia Chernajovsky, « Pierre Huyghe », Centre Pompidou.

www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9nnKkx/rB9r49 [consulté le 1er mars 2015]. ». Le Centre Pompidou a été prolongé vers l’extérieur afin d’aménager un espace où des œuvres vivantes, organiques et climatiques pouvaient exister dans leur propre réalité : abeilles, glace, eau, brume. À l’intérieur, un lévrier blanc à pattes roses se promène entre les œuvres et les visiteurs, une colonie de fourmis et des araignées habitent le lieu, malgré le risque que la présence de ce monde animal comporte pour un musée. Pour Huyghe, ces êtres « amènent dans ce lieu destiné à séparer le vivant du figé quelque chose d’incontrôlable, qui n’est pas joué. Les animaux ont leur écriture, faussement aléatoire, et [il a] de plus en plus envie de l’exploiter 12 12 - Ibid.». Il reconfigure ses œuvres, crée des relations organiques entre elles et place le visiteur au milieu de cet écosystème en transformation. Il y a une interchangeabilité des rôles et des « acteurs ». L’exposition est un monde en devenir : une situation qui se confond avec la vie réelle, qui comporte ses propres règles, s’autogénère et se modifie dans le temps et l’espace selon un nouveau rythme. Elle est en constante évolution. Pierre Huyghe exprime le renversement qui se produit au sein même de l’expérience qu’elle nous propose : « Il s’agit d’exposer quelqu’un à quelque chose, plutôt que quelque chose à quelqu’un. […] j’essaie de travailler l’espace comme un organisme : ce ne sont pas tellement les points, mais la circulation, le jeu qui se produit entre ces éléments.13 13 - Ibid. »