Intimation culturelle, régime appropriationniste et arts visuels

Un régime, tel que je l’entends, est une organisation discursive identifiable permettant de réguler le partage des savoirs sur le sensible dans une société (Jacques Rancière, Michel Foucault). Ainsi, les régimes de l’art définissent les différentes politiques normatives entourant l’enseignement, la production, la perception, la circulation et la réception de l’œuvre d’art. Cette piste suppose une origine plus lointaine dans le temps que l’actuel débat sur l’appropriation culturelle parce que les régimes opèrent continuité et ruptures sur de longues durées.

À travers mon expérience personnelle se déplie la notion d’intimation culturelle, laquelle souhaite aussi participer à démettre une fausse interprétation persistante, à savoir que l’appropriation culturelle peut être attribuée de manière indifférenciée tant aux cultures subalternes qu’aux cultures en position de pouvoir. Cette notion d’intimation culturelle permet de déceler par ses effets la présence du régime appropriationniste tandis que le débat sur l’appropriation culturelle permet d’approcher deux de ses opérations : la prédation et le consumérisme culturel1 1 - Bernard Stiegler, définit le consumérisme culturel comme un mode de surconsommation culturelle engendré par une logique du markéting (qui se traduit entre autres choses par une course à la nouveauté). Il affirme que « l’amateur d’art […] a été lentement mais surement transformé en un consommateur culturel ». Tvetoile.net, « Bernard Stiegler : conférence à Paris du 8 sept. 2009 », enregistrement vidéo, Paris, 2009, Dailymotion, 10 min 22 s, <www.dailymotion.com/video/xalb2i>..

Ainsi, l’intimation culturelle serait l’ordre, tacite ou non, de se mettre en conformité avec les canons culturels édictés par un groupe en position d’autorité ; et le fait, pour le sujet intimé, de métaboliser cet ordre de manière intime.

L’intimation culturelle, une expérience personnelle

Si le mot « intimation » dérive du verbe « intimer », c’est-à-dire le fait, pour une personne ou un groupe, de donner un ordre avec autorité, l’intimation culturelle, telle que je la conçois, renvoie tout autant à l’adjectif « intime », soit ce « qui reste généralement caché sous les apparences, impénétrable à l’observation externe, parfois aussi à l’analyse du sujet même2 2 - « Intime », définition du Trésor de la langue française informatisé, Centre national de ressources textuelles et lexicales, www.cnrtl.fr/definition/intime. ». Ainsi, l’intimation culturelle serait l’ordre, tacite ou non, de se mettre en conformité avec les canons culturels édictés par un groupe en position d’autorité ; et le fait, pour le sujet intimé, de métaboliser cet ordre de manière intime. Cette définition réfère explicitement à mon expérience de la réception d’un ordre longtemps resté impénétrable, inscrit au plus profond de ma psyché.

Comme une cocasse sortie de bureau brutalement arrêtée par une baie vitrée, il me revient les invisibles mais douloureux obstacles de mes cours d’histoire de l’art, du lycée aux écoles de beaux-arts. Le descendant d’esclave des colonies françaises que je suis s’est vu enseigner dès son plus jeune âge, et cela jour après jour, qu’il faut s’approprier les cultures du monde. « Eddy, le monde est grand ! Je ne comprends pas que tu veuilles nous parler de ce qui se passe sur le pas de ta porte, entre tes doigts de pieds. » Pourtant, dans les cours d’histoire de l’art, l’universalité de l’art ressemblait fort à des orteils d’homme blanc sur le seul pas de porte de l’histoire européenne. D’un côté, il y avait le divin modèle eurocentriste, érigé en autorité universelle, et de l’autre, des cultures bancales, bréhaignes de talent artistique, telles que la mienne, dans lesquelles il m’était commandé de piocher des formes ou d’autres inspirations symboliques. Alors que Ingres, le Caravage et tant d’autres témoignaient du génie artistique de mon colonisateur, implicitement, l’absence de références afro-antillaises, dans mon enseignement, attestait de l’inaptitude des miens aux beaux-arts.

Mon intimation culturelle découle alors de ce que la recherche décoloniale nomme la colonialité du savoir, c’est-à-dire la colonisation de mes sens et de mon esprit. Ce colonialisme épistémique (par les philosophies du savoir) et sensible me forçait à user de systèmes de pensées et de structures théoriques qui n’avaient pas été pensés pour moi. Ainsi, à mesure que j’absorbais béatement les propositions de mon colonisateur, mon acculturation grandissait. L’enseignement dont chacun m’assurait qu’il était vide d’idéologie impériale m’avait poussé à accepter comme postulat que l’Europe et l’Occident en général étaient détenteurs des plus hautes valeurs artistiques et que ma culture locale n’était porteuse que de propositions bancales avec une portée locale. L’intimation culturelle provoquait ainsi deux mouvements chez moi. Premièrement, il y avait ce déni de soi induit par ma formation académique, pensée par et pour l’Occident. Secondement, cet injuste rapport de savoir-pouvoir m’engageait à botter dans les productions de ma propre culture comme dans un vieux sac de patates.

Disons, de manière synthétique, que l’intimation culturelle hérite du syndrome « peau noire, masque blanc » dont nous parle Frantz Fanon, c’est-à-dire de « la mise au tombeau de l’originalité culturelle locale3 3 - Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, p. 10. ». Aussi, lorsque j’use de codes formels et de contenus symboliques propres à l’Occident, je ne commets pas d’acte d’appropriation. Je fais simulacre plus ou moins réussi en répondant aux injonctions d’un modèle exogène qui n’a pas été prévu pour un artiste descendant d’esclaves, comme l’exprime une de mes œuvres de 2016, JG (égo + dualité)4 4 - Les titres de mes œuvres sont des signes de mon propre alphabet émotionnel, car je tente de me soustraire le plus possible à l’espace discursif dominant..

À l’inverse, me réapproprier ce qui est de ma propre culture m’est difficile, parce que l’intimation culturelle inculque en retour un déni de soi. Mais pour reprendre les mots d’Aimé Césaire et René Ménil, « il n’est plus temps de parasiter le monde. C’est de le sauver plutôt qu’il s’agit5 5 - Aimé Césaire et René Ménil, Tropiques, no 1 (avril 1941), p. 5. Réimprimé à Paris aux Éditions Jean-Michel Place (1978). ».

Procès public d’un régime par l’appropriation culturelle

La sociologie (Éric Fassin, Lawrence W. Levine) définit l’appropriation culturelle comme un acte inéquitable consistant, pour les tenants d’une culture dominante, à s’emparer (sans rétribution) des productions culturelles subalternisées afin d’en tirer un quelconque profit (esthétique, financier, moral, etc.). Si depuis des temps immémoriaux, des chocs culturels en tout genre (guerres, annexions, coalitions, etc.) ont favorisé d’innombrables vols d’objets et appropriations culturelles, les débats actuels entourant l’appropriation culturelle permettent de constater que deux grandes approches sur la question s’entrechoquent : la posture de la prédation et celle du consumérisme culturel.

Représentant la première approche, le cinéaste innu-algonquin André Dudemaine avance que le concept d’appropriation culturelle désigne efficacement un « cannibalisme culturel6 6 - André Dudemaine, colloque « L’appropriation culturelle et les peuples autochtones : Entre protection du patrimoine et liberté de création » tenu à l’Université du Québec à Montréal en avril 2018. ». Cet avalement portraiture la prédation d’une culture envers une autre « culture nourriture » qui n’a pas les moyens de se défendre contre l’extraction et l’exploitation du meilleur de ses ressources culturelles. Incarnant la seconde, le professeur de philosophie afro-québécois Amadou Sadjo Barry pense que l’art procède d’une systémique appropriationniste inaliénable. En effet, lors du débat radiophonique sur la pièce Kanata de Robert Lepage7 7 - Radio-Canada, « Kanata : la question de l’appropriation culturelle est-elle sans issue ? », Pas tous en même temps, 21 avril 2019, <bit.ly/2RGaogL>., il affirme que « sans appropriation, on signe la mort de l’art », et qu’il y a donc des « appropriations justes ». Si la première approche s’inscrit dans la définition sociologique posée, la seconde m’invite à son aménagement en vue d’une conciliation. Bien qu’elle soit nécessaire, cette seconde approche ne m’invite-t-elle pas aussi à lier l’appropriation au consumérisme culturel ? C’est que, dans mon contexte particulier de grande iniquité culturelle, la racine même du verbe transitif « approprier » a de quoi laisser songeur. Par le pronom réflexif, « s’approprier » exprime le désir et la convoitise pour un objet culturel qui deviendra propriété personnelle ou collective. Ainsi, au cœur du projet de conciliation sur la question de l’appropriation culturelle est peut-être minoré le jeu de désir, qui, en installant des relations de pouvoir asymétriques, pousse le plus fort à prendre ce que le plus faible a de mieux à offrir. Comme je l’ai mentionné à propos de l’intimation culturelle, mon simulacre se place à l’autre bout de ce jeu du désir, entre culture maitresse et culture subalternisée. Dans un récent article paru dans Minorit’Art8 8 - Norman Ajari, « Du désir négrophilique : Arthur Jafa contre l’érotique coloniale de la masculinité », Minorit’Art, no 3 (avril 2019), p. 134-143, <http://minoritart.org/wp-content/uploads/2019/04/Minoritart_3.3.pdf>, le philosophe Norman Ajari rappelle que désir et appropriation sont au cœur de cette antichambre du capitalisme qu’est l’esclavage.

Si les notions de prédation et de consumérisme culturel peuvent apparaitre comme deux grandes positions d’allure irréconciliable, à mon avis, elles font partie d’un seul et unique régime appropriationniste, le débat actuel formant une sorte de procès public de ce régime. Ce tribunal, de fait, remet en cause une des politiques normatives régulant les échanges sensibles entre les cultures, au niveau local comme global. Néanmoins, le régime appropriationniste n’a pas toujours existé dans l’art – et encore moins à l’échelle mondiale.

A [Recherche/Chasse], détail de l’installation | installation detail, 2016.

Photo : Guy L’Heureux, permission de | courtesy of the artist

De l’absence de régime appropriationniste au discours de prédation formelle

Du 16e au 19e siècle, soit au temps des « découvertes », puis de l’expansion coloniale, les productions formelles des cultures non occidentales sont considérées comme des curiosités sans intérêt. À ce propos, le cabinet de curiosités est révélateur d’une attitude consistant à collecter des productions culturelles exotiques et à les ranger aux côtés de plantes, d’animaux et d’insectes naturalisés. Cette resémantisation naturalisante des cabinets concourt à faire de ces productions culturelles des émanations d’êtres qui se trouvent encore dans « l’enfance de l’art ». Le professeur Lionel Richard indique que, jusqu’aux derniers jours du 19e siècle : « Il n’y a en Europe […] aucun “expert” pour oser prétendre que les statues, les masques, les instruments sculptés des populations “exotiques” sont aussi des œuvres artistiques. Les fantaisistes qui se piqueraient de l’affirmer ne seraient pas pris au sérieux9 9 - Lionel Richard, De l’exotisme aux arts lointains, Paris, Infolio, 2017, p. 67.. » Sur le sujet, à l’évidence, aucun artiste occidental ni aucun expert ne songent à opérer un quelconque appropriationnisme culturel. Que se passe-t-il alors pour qu’ait lieu un tel chavirement de régime ?

À la fin du 19e siècle, le racialisme est battu en brèche par nombre d’anthropologues, ethnologues et écrivains. Au rang de ceux-ci, l’ethnologue Ernst Grosse affirme que, malgré « l’état de nature » des peuples aborigènes d’Australie, les lignes de leurs dessins « trahissent un talent artistique10 10 - Ernst Grosse, The Beginnings of Art, New York, D. Appleton and Company, 1897, p. 175. [Trad. libre]». À mesure que l’idée de race cède du terrain, les « primitifs » voient attribuer un sens esthétique à leurs productions.

Or, la position subalterne des peuples dits primitifs invite au pillage des richesses formelles, car ils sont jugés incapables d’effectuer les opérations discursives élémentaires permettant de se figurer correctement une œuvre d’art. Le philosophe Friedrich von Schiller écrit, dans son Esthétique, que « s’approprier l’objet [c’est] le faire passer du domaine de l’intuition dans son propre domaine, celui des opérations discursives11 11 - Friedrich von Schiller, « Réflexions détachées sur diverses questions d’esthétique », Œuvres, tome 8, traduit de l’allemand par Ad. Régnier, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1880, p. 168. », ajoutant, à propos du primitif12 12 - Qu’il nomme sans manières « sauvage »., que « son imagination, à la vérité, est assez susceptible pour chercher à se représenter l’infini sensible ; mais sa raison n’est pas assez indépendante pour mener à bonne fin cette entreprise13 13 - Friedrich von Schiller, op. cit., p. 169. ». En somme, il manque à la création primitive le système discursif hellénique qui lui permettrait d’atteindre le plein statut d’œuvre d’art.

En conséquence, de nombreuses voix invitent à s’emparer du meilleur des productions esthétiques des primitifs encore plongés dans les balbutiements de l’art. Par exemple, en 1856, l’architecte Owen Jones, dans son ouvrage The Grammar of Ornament, extrait un ensemble de ressources formelles des colonies et convie les artistes occidentaux à faire de même en se penchant « sur d’admirables leçons de composition14 14 - Owen Jones, The Grammar of Ornament, Londres, Bernard Quaritch, 1868, p. 15. [Trad. libre] ». Plus tard, nous rappelle Lionel Richard, le Bulletin officiel publié à l’occasion de l’exposition universelle de Lyon en 1894 propose aux artistes de se saisir de ces richesses afin de les exploiter : « l’art indigène […] n’est pas dépourvu de mérite ; que l’art français peut même lui emprunter15 15 - Lionel Richard, op. cit., p. 157-158.. »

Le discours d’extraction et d’exploitation des ressources formelles n’est pas nouveau : il est ancré dans l’art depuis la modernité. Et à la différence des emprunts ou vols entre cultures, c’est une systémique de forage formel quasi industriel qui se met en place vis-à-vis de toutes les autres cultures. Nous en connaissons maintenant les conséquences. Quand bien même on se refuserait à cette éventualité discursive, il est impossible d’ôter l’esprit de prédation qui hante l’époque moderne comme la nôtre.

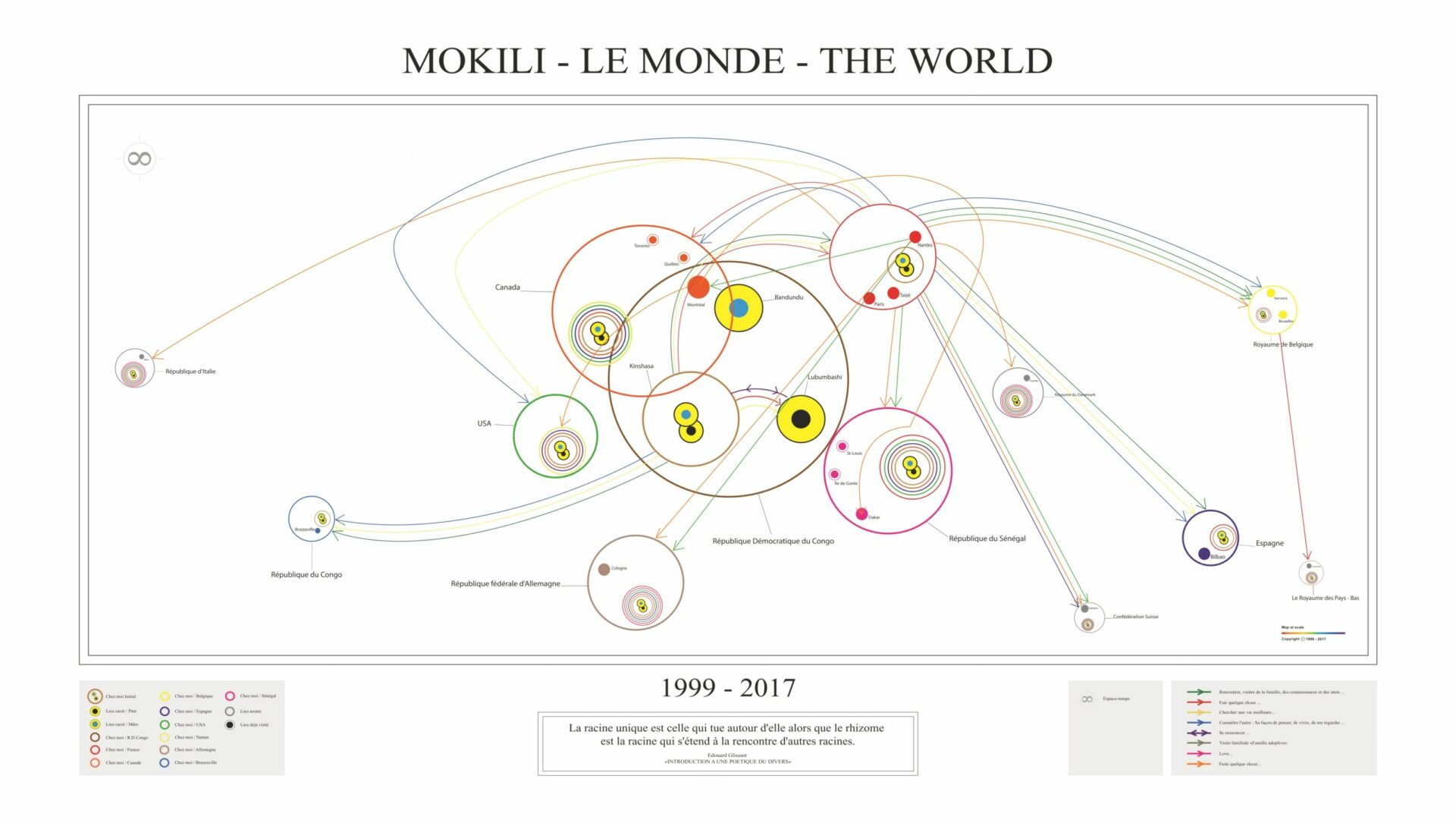

Mokili – Le monde – The World, 1999-2017, 2017.

Photo : © Moridja Kitenge Banza, permission de | courtesy of Galerie Hugues Charbonneau, Montréal

Pour un dialogue équitable

Aujourd’hui, des artistes de tous bords s’interrogent sur les formes de néocolonialisme qui pourraient se cacher sous certains de leurs contenus formels et discursifs. Par exemple, l’œuvre The Chapman Family Collection (2002), des frères Jake et Dinos Chapman, renferme une sévère critique du cannibalisme culturel de l’art contemporain en corrélation avec un consumérisme mondial. Dans sa série Mokili – Le monde – The World (1999-2019), l’artiste québécois d’origine congolaise Moridja Kitenge Banza se questionne sur la place de l’autre, sa propre place dans le discours de l’art à travers ses pérégrinations jusqu’au Québec. Il se demande, non sans ironie, si les cartographies qui lui servent à penser le monde géographique et celui de l’art ne sont pas deux appareillages discursifs propres à l’Occident.

En creux, la question absente des débats que se posent ces artistes est : où sont les régimes discursifs des autres cultures et comment dialoguer avec ceux-ci de manière équitable ?

Bien que l’intimation culturelle empêche toute équité en uniformisant les différents systèmes culturels depuis les profondeurs intimes des individus, nous assistons peut-être à l’émergence d’une utopie de dialogue radical, en ceci que les régimes occidentaux ne seraient plus les maitres étalons discursifs permettant d’approcher l’art. J’avoue ici qu’il m’est difficile de percevoir correctement cette émergence, car tout comme un poisson dans l’eau de son bocal, mon système réflexif et ma production sont habitués à se mouvoir dans le présent régime appropriationniste.

Dans l’attente de cette utopie, je lutte à décoloniser mon propre imaginaire et à réenchanter mon regard rendu obèse par la surconsommation de vocabulaires formels en tout genre.