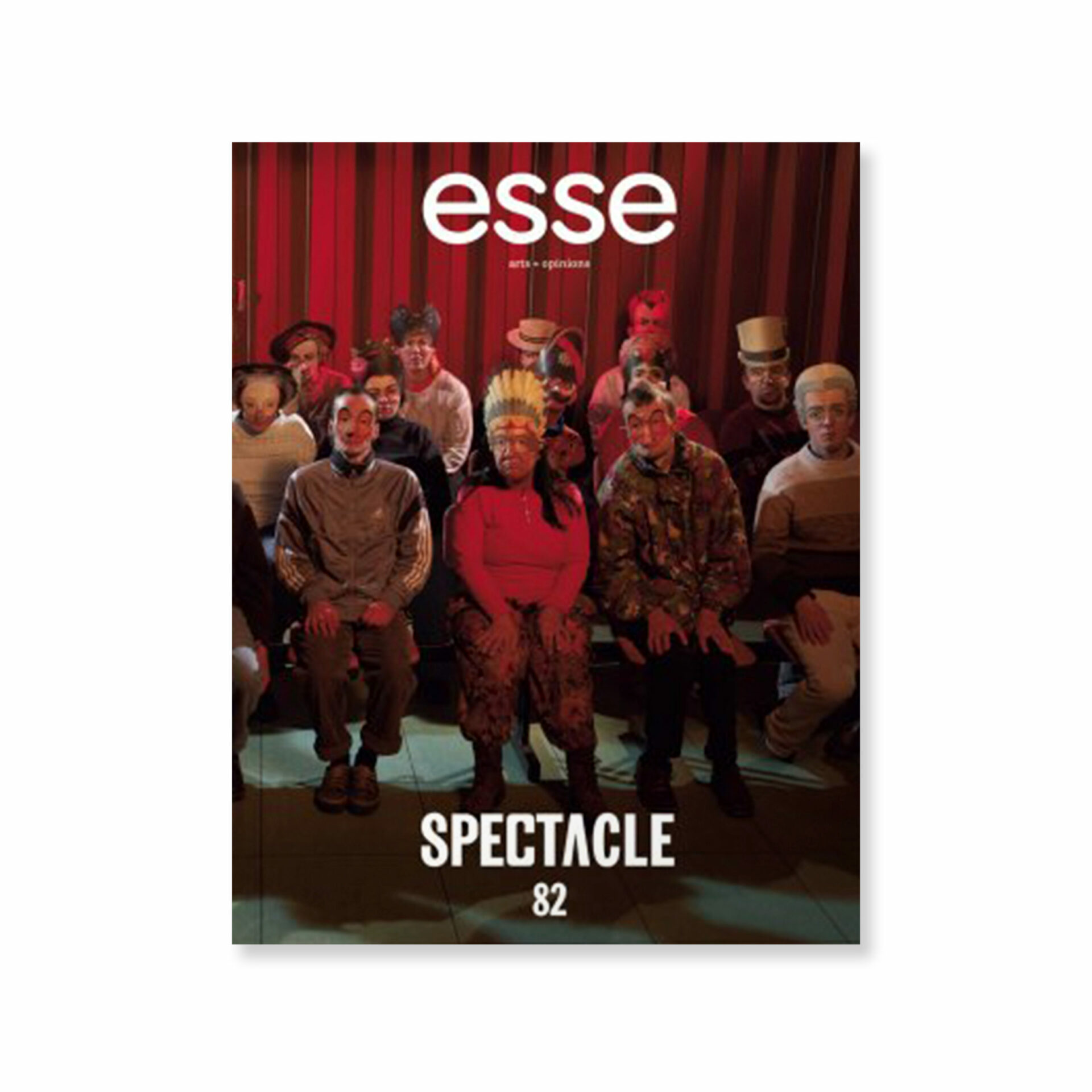

photo : Mathieu Proulx, permission de l'artiste

Depuis son exposition Final Girl, présentée à Plein sud en 2006, Natascha Niederstrass a démontré un intérêt constant pour les questions de narration en photographie. L’un des enjeux importants de cette production, constituée de prélèvements de photogrammes sur des longs métrages commerciaux, résidait dans le questionnement du récit. En prélevant un photogramme particulier dans la trame de chacun des films choisis, l’artiste figeait l’image sélectionnée, l’éternisait, pourrait-on dire, tout en lui conservant sa force narrative. De fait, la justesse de son choix se mesurait à la capacité du fragment prélevé à engendrer de possibles récits. Niederstrass invitait ainsi les spectateurs à se construire des scénarios leur permettant d’appréhender l’image qu’ils avaient sous les yeux. Cette approche ouvrait un vaste chantier dont ses œuvres récentes, exposées chez Trois Points et Occurrence au cours de l’année 2014, soulignent toute la pertinence.

L’affaire de Camden Town

Avec son projet L’affaire de Camden Town (2011), Niederstrass s’intéresse aux possibilités offertes par le travail de reconstitution. Le projet s’inspire d’œuvres controversées du peintre anglais Walter Sickert (1860-1942), auxquelles l’artiste va prêter vie en les réactualisant sous la forme de tableaux vivants. Les créations picturales du Britannique, qui appartiennent au genre du problem picture (des réalisations extrêmement ambigües quant à leur sens), ont été associées, à diverses reprises, aux meurtres commis à la fin du 19e siècle par Jack l’Éventreur. Réalisés vingt ans après les faits, les dessins et les tableaux de Sickert ont amené quelques personnes à le soupçonner d’avoir eu accès aux scènes des crimes ou même de les avoir perpétrés. Pour Niederstrass, il ne s’agit nullement de rouvrir ce dossier et de reconsidérer l’innocence ou la culpabilité du peintre anglais, mais d’explorer le potentiel narratif des situations peintes.

À partir des œuvres de Sickert, elle réalise des photographies dans lesquelles elle cherche à reproduire l’ambigüité latente que dégagent les compositions du peintre. D’ailleurs, on ne sait jamais très bien si l’on se trouve devant une simple mise en scène reproduisant une œuvre picturale ou bien devant la séance de pose organisée par Sickert pour produire son tableau, voire, devant la scène de crime qui aurait inspiré l’artiste britannique. À aucun moment Niederstrass n’identifie clairement la scène qu’elle a reconstituée. Pourtant, cette question est importante, car on ne lira pas la situation de la même façon selon les différentes possibilités. Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi ce type de question ne vient pas naturellement devant une œuvre picturale, alors qu’elle semble toujours se poser devant une photographie. Si l’image peinte est couramment associée à un travail d’imagination, ce n’est pas le cas avec l’image mécanique, car notre réflexe d’y percevoir une situation réelle est trop fort.

Mais que l’on ne s’y trompe pas. Niederstrass ne veut pas faire une œuvre qui critiquerait, encore une fois, les limites de la théorie faisant de toutes les photographies de simples réalisations indicielles. Si l’on peut penser qu’elle ne renierait pas un certain désir de nous rendre plus sceptiques face aux entreprises de reconstitution et un peu moins paresseux dans notre réception des images photographiques, elle semble surtout profiter de ces penchants pour nous offrir des expériences actives de construction de récit. Ces œuvres photographiques, le visiteur est convié à se les approprier afin de construire sa propre fiction. Le recours à l’esthétique des problem pictures lui délègue une responsabilité dans la constitution de leur sens. Cependant, s’il les considère avec soin, il remarquera fort probablement que deux d’entre elles sont présentées comme des études, alors que deux autres portent des titres précis. Si d’un point de vue plastique rien ne les distingue, en les observant attentivement, le spectateur remarquera que les personnages masculins permettent d’associer chacune des études aux œuvres terminées, même si les actions changent et que le décor n’est pas vu du même angle. La mise en espace de ces photographies grand format, éloignées les unes des autres dans la galerie, exige donc du visiteur une implication physique et intellectuelle s’il entend reconstituer la possible séquence des œuvres. Il s’agit moins ici d’une reprise de la formule de Marcel Duchamp, selon laquelle « ce sont les regardeurs qui font les tableaux », que d’une façon de signaler le refus de l’artiste d’imposer un sens de lecture précis, en même temps que d’une stratégie pour rendre accessibles à un très large public des productions artistiques contemporaines.

What shall we do about the rent? ou The camden town murder, 2011.

Photo : permission de l’artiste

Déconstruction d’une tragédie

Une expérience narrative toute différente est en jeu dans le travail autour de la figure de Mary Gallagher, une jeune prostituée montréalaise assassinée dans le quartier Griffintown à la fin du 19e siècle. Contrairement au projet L’affaire de Camden Town, Niederstrass ne choisit pas de reconstruire l’appartement où fut retrouvée la victime pour y réaliser des prises de vue ; elle opte plutôt pour la création d’une installation permettant de placer les spectateurs dans une position similaire à celle d’un enquêteur. Adoptant le modèle du roman de détective, puisque le crime a déjà été commis et qu’il ne nous reste que la possibilité d’étudier les pièces à conviction, elle demande aux visiteurs de reconstituer mentalement le moment du crime. L’installation ne cherche pas à produire une expérience immersive, malgré la qualité de l’expérience esthétique qu’elle propose, mais plutôt à inviter les spectateurs à développer leur propre fiction, en leur mettant sous les yeux quelques éléments choisis.

Le dispositif mis en place comprend une projection vidéographique sur un des murs de la salle d’exposition. La vidéo présente une jeune femme sans tête, dont les mouvements sont un peu saccadés. La trame sonore – froissements de ses mains sur la robe et de ses pieds sur le sol – n’est pas parfaitement synchronisée, ce qui produit une impression d’étrangeté. C’est de cette façon que Niederstrass donne corps à Mary Gallagher, qu’elle la ranime, rappelant du même coup les récits populaires à propos de son fantôme, censé hanter Griffintown une fois tous les sept ans dans le but de récupérer sa tête. Cette projection murale est accompagnée, sur un autre mur de la salle, d’un schéma indiquant la disposition, sur la scène du crime, du mobilier, des principaux accessoires et du corps de la victime. Ce plan de l’appartement a vraisemblablement pour fonction de nous permettre de visualiser les lieux de l’affaire. Au-dessus, l’artiste a reproduit un extrait d’un journal de l’époque. La description correspond en tous points à l’idée que l’on se fait d’un travail journalistique objectif et sans emphase, à l’exception peut-être de la dernière phrase, où l’on perçoit une touche de subjectivité. Sur les deux autres murs de la pièce sont accrochées quatre photographies grand format, sur lesquelles on retrouve des indices du crime. Bien que désignées comme représentant des pièces à conviction, elles ne correspondent pourtant pas à l’idée que l’on se fait généralement de celles-ci ; l’éclairage dramatique et la composition prêtent aux objets représentés, coupés de tout contexte physique réel, l’allure de véritables natures mortes.

La disposition de l’installation oblige le spectateur, à défaut de mémoriser rapidement le plan, à pratiquer un constant va-et-vient entre le schéma et les photographies, ce qui impose une lecture très fragmentée des éléments et empêche, au bout du compte, une reconstitution globale de la scène et, du même coup, du déroulement de l’action criminelle. Ce jeu de déplacement induit subrepticement l’idée que la photographie est inapte à garantir sa propre valeur indicielle, soumise qu’elle est à l’obligatoire corroboration de son contenu par le schéma et l’extrait de journal, qui agissent dès lors comme légendes des images.

S’il veut se figurer le moment du meurtre, le visiteur devra donc faire preuve de beaucoup d’imagination, car les différents éléments ne semblent pas vouloir prendre en charge le caractère horrifique du fait divers. Ainsi, même s’il a réduit à presque rien la quête de vérité que laissait présager le positionnement du spectateur en détective, le dispositif a néanmoins permis une appréhension ludique des composantes graphiques de l’œuvre. L’installation mise en place par Niederstrass semble avant tout favoriser la construction d’une fiction très personnelle de l’affaire Mary Gallagher, et offrir ainsi une façon de s’approprier l’art contemporain.

Wednesday, January 15th, 1947, tiré du projet The Missing Week, 2013-2014.

Photo : permission de l’artiste

The Missing Week

Le projet The Missing Week pousse dans une autre direction les rapports entre la photographie et le récit. Niederstrass réalise une série de photographies qui tente de documenter les déplacements qu’aurait effectués Elizabeth Short, connue aussi sous le nom de Dahlia noir, dans la semaine précédant son assassinat, le 15 janvier 1947. Il ne s’agit pas d’une production qui, tablant sur le phénomène du tourisme noir, reposerait sur la visite de lieux géographiques associés à la mort ou à la souffrance individuelle ou collective, mais plutôt d’une tentative d’exposer, littéralement, ce qu’il reste aujourd’hui de cette scabreuse affaire qui, en son temps, a troublé l’Amérique.

Pour établir le parcours de la jeune femme, l’artiste a compilé les informations de différentes sources, allant des témoignages des acteurs de l’époque aux essais critiques sur l’affaire, en passant par les rapports de police. Mais il ne s’agit pas d’un travail de compilation d’archives visant une reconsidération de l’affaire elle-même, ni d’une tentative d’amener de nouvelles pièces au dossier. D’ailleurs, malgré la diversité des témoignages colligés, il reste dans l’occupation du temps de la jeune femme pendant cette semaine fatidique de nombreux trous que l’artiste ne cherchera, à aucun moment, à combler.

Même si la reproduction du parcours se veut le plus juste possible et démontre une attention méticuleuse aux textes et aux témoignages, la première chose qui saute aux yeux lorsqu’on scrute ces images est l’écart temporel entre ce qu’elles sont censées documenter et ce qu’on perçoit réellement. Cela tend à donner un aspect décalé à la documentation visuelle, par une sorte de distorsion du temps. Les décors n’étant plus les mêmes et le contexte social étant totalement différent, les photographies procurent la sensation que les faits nous échappent, tant nous sommes dans l’impossibilité de nous constituer des repères utiles et véritables quant aux déplacements réels de la jeune femme.

Afin de pallier la faillite des images, Niederstrass leur adjoint des légendes sous la forme d’extraits de témoignages, permettant ainsi au spectateur de localiser le lieu représenté. Cependant, elle effectue un déplacement de la légende en ne la situant pas sous la photo, comme c’est l’usage en photographie documentaire, mais directement sur celle-ci. On peut dire, littéralement, que le texte recouvre les images. L’artiste semble ainsi donner forme à l’interrogation de Walter Benjamin lorsqu’il se demandait si « la légende [n’allait] pas devenir l’élément essentiel du cliché ». Quoi qu’il en soit, loin d’être un simple clin d’œil, ce déplacement de la légende est moins un nouveau mode d’écriture graphique qu’un moyen réel de réécrire la légende du Dahlia noir, une façon pour l’artiste de se réapproprier ce dossier, sans pour autant imposer une vision unique de l’affaire aux visiteurs de l’exposition.

Sans aucun doute, le travail récent de Niederstrass participe de l’engouement de l’art contemporain pour les histoires, où les questions essentiellement théoriques sur la narration ont laissé place à des œuvres plus ludiques, plus enclines à faire le pont avec le grand public. Bien que ce plaisir de la « feintise ludique partagée », pour reprendre la formule de Jean-Marie Schaeffer, apparaisse à d’aucuns comme une des voies à emprunter pour mettre de côté les sempiternelles querelles sur l’art contemporain, la feintise en question nous semble aussi porteuse d’une posture d’énonciation qu’il ne faudrait pas négliger. Dans l’ensemble de ses projets, qui oscillent à la lisière du fait divers et des arts visuels, Niederstrass parvient à mettre en place des zones d’imaginaire décloisonnées qui, sans pour autant créer des hétérotopies, sont néanmoins des invitations à tirer parti de notre capacité à envisager autrement les éléments qui nous entourent, à devenir créatif dans notre réception même des œuvres. Il s’agit là, à n’en point douter, d’une position éminemment politique, d’un véritable appel à sursoir à notre habituel adossement à une imagination formatée.