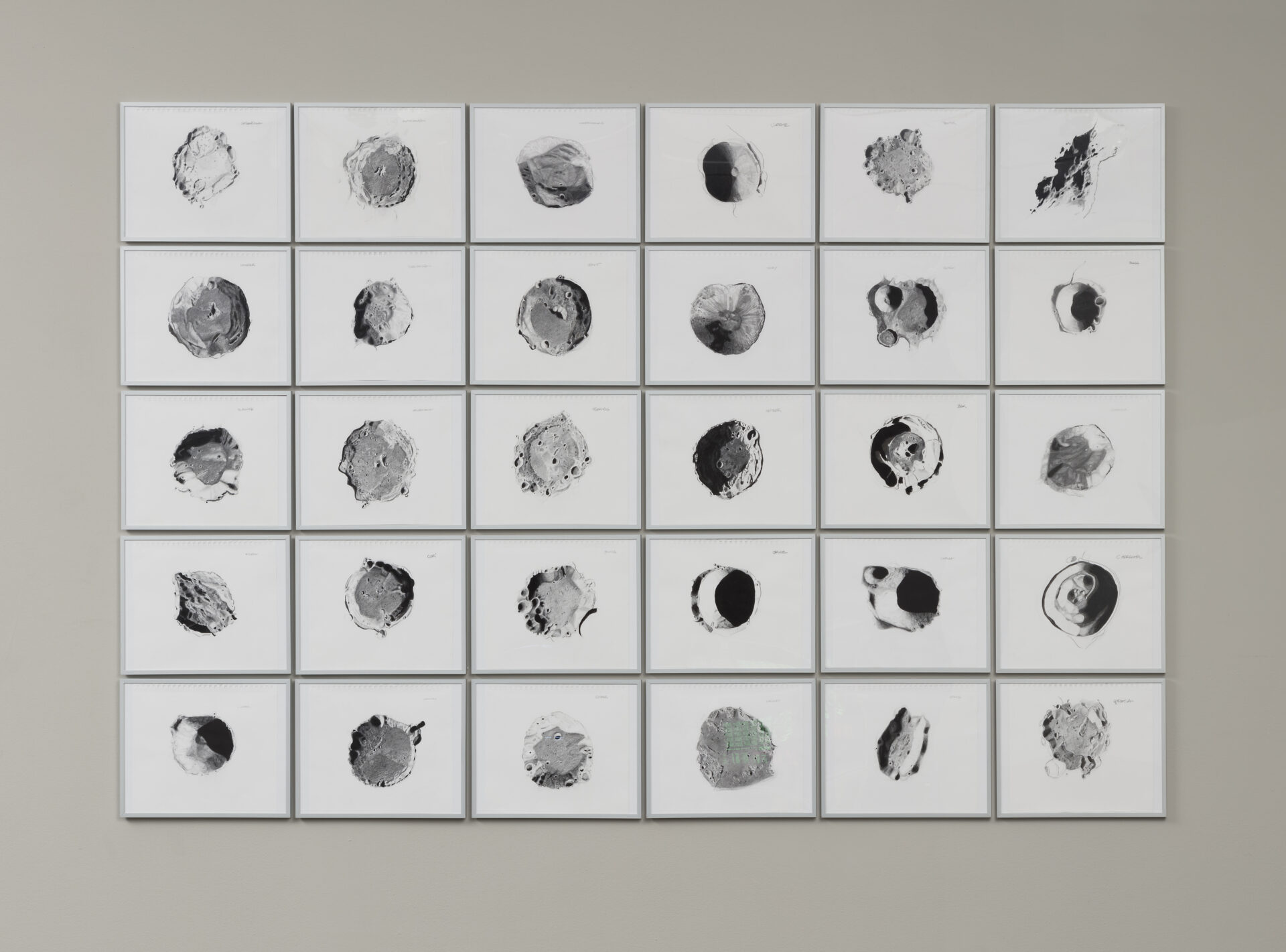

Photo : Richard-Max Tremblay, permission de la Galerie d’art Foreman

Du 17 janvier au 17 mars 2018

[In French] Faire un pas de côté pour exalter le sublime Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour qu’un ensemble de sensations, d’émotions et, surtout, de questionnements nous submerge. Se bousculant dans les psychés, différents états de conscience convergent vers un ultime sentiment : le vertige qui ne cesse de nourrir l’imaginaire, et sans lequel une grande partie des mythes fondateurs du monde n’existerait pas. Mais au-delà des récits mythiques, l’imagination titillée par l’immensité de l’univers est aussi à la base de la recherche scientifique : « [l’astronomie] progresse aux limites du savoir, réfléchissant sur le temps et l’espace dans des perspectives qui échappent à l’intuition et à la capacité de représentation », rappelle Gentiane Bélanger, commissaire de l’exposition collective Parallax-e présentée à la Galerie Foreman. Et pour peu qu’on s’y attarde, l’imagination vient pimenter bon nombre de notions complexes en astronomie : la matière sombre et les trous noirs ne sont que quelques exemples des images suscitées par la grandeur du firmament.

En regroupant le travail de sept artistes qui portent un regard singulier sur l’astronomie, Gentiane Bélanger propose avec Parallax-e un état des lieux du rapprochement entre pratiques artistique et scientifique. Ainsi, la notion de parallaxe ne saurait être plus appropriée pour guider la lecture des œuvres présentées. Avec sa résonance scientifique et philosophique, elle justifie la multitude des angles de perception des artistes sur leur objet ; elle est ce « pas de côté épistémologique qui bouleverse les lieux communs d’interprétation », pour citer la commissaire. C’est de perception, entre autres, dont il est question ici : perception sensorielle, certes, mais aussi perception historique, épistémologique, géographique, voire médiatique. Chaque œuvre propose un regard oblique sur la chose céleste magnifiant du même coup un aspect vertigineux qui participe à la construction d’un certain sublime propre à la nature et au cosmos.

Create your free profile or log in now to read the full text!

My Account