Quand l’estomac est plein, le cerveau commence à réfléchir : artisanat et critique dans l’œuvre de Daniel Halter

photo : Alexis Fotiadis, permission de l'artiste | courtesy of the artist

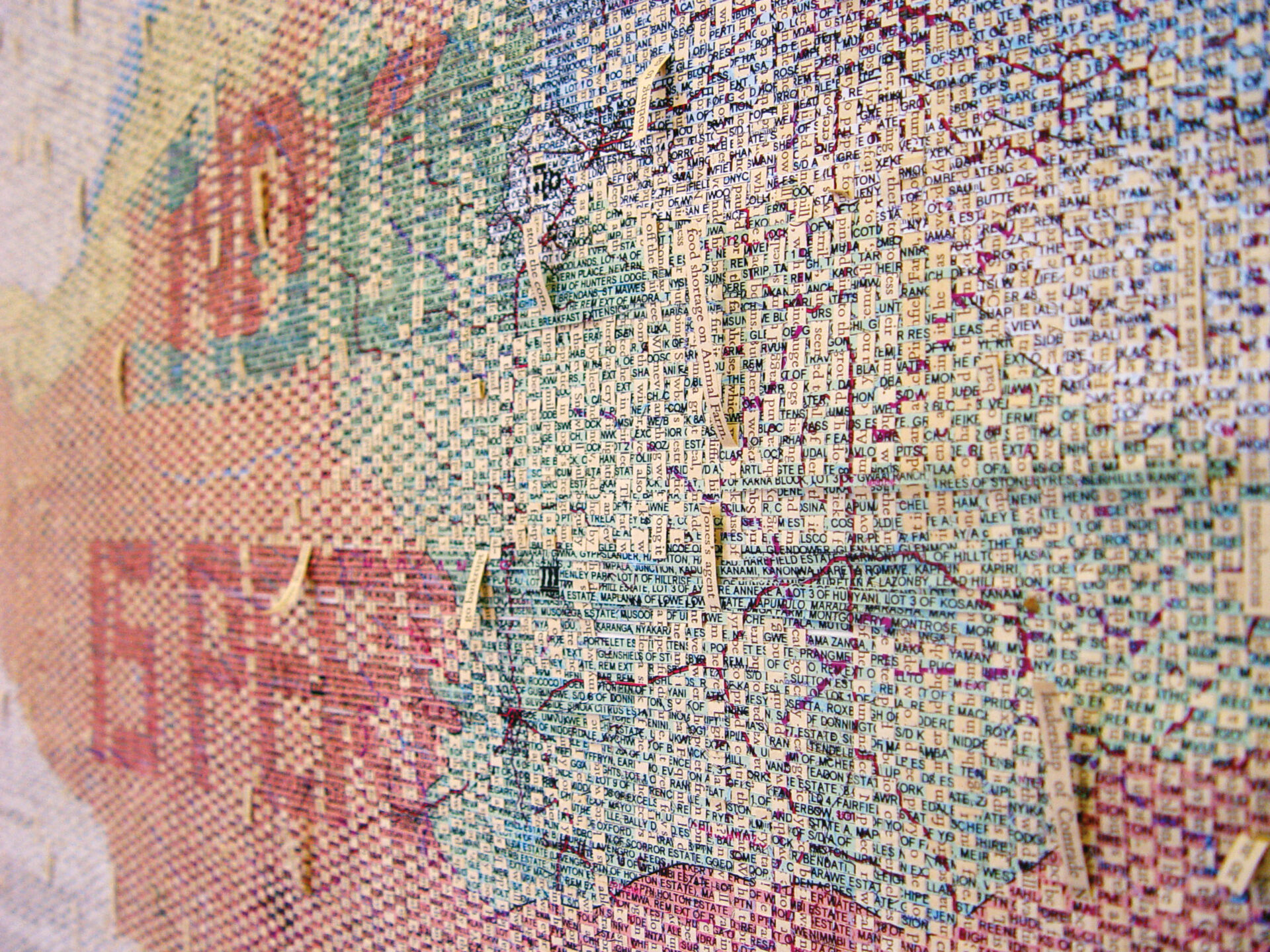

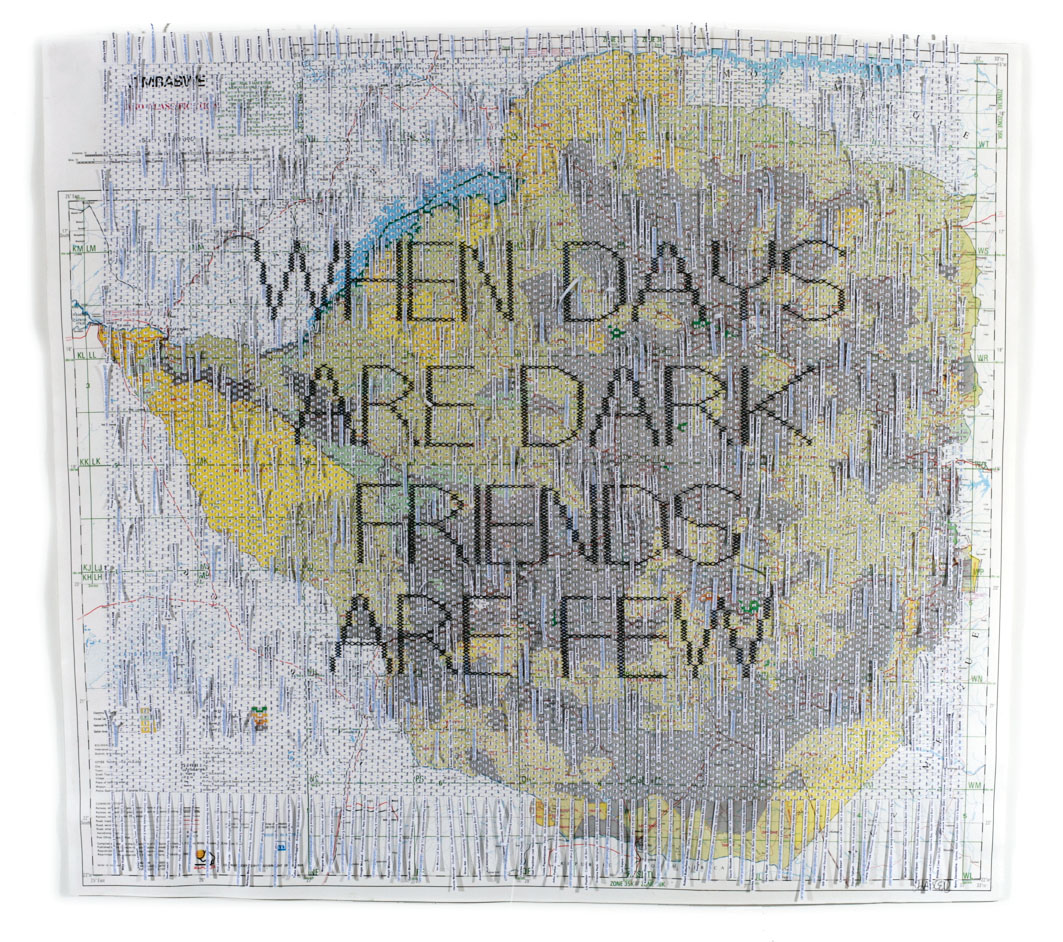

La démocratisation de la technologie à l’ère numérique offre aux artistes la possibilité de produire des films, de la musique et des œuvres dans divers médias à un coût très faible, ce qui est censé mettre le contrôle des moyens de production entre les mains de l’utilisateur. Pourtant, les objets fabriqués à la main, souvent associés au démodé (y compris les technologies d’enregistrement analogique, les disques vinyle et les œuvres d’art comme les animations laborieuses de William Kentridge), ne se contentent pas de conserver leur place à l’époque du numérique : ils résistent aux forces technologiques totalisantes, créant ainsi un jumelage dialectique entre le neuf et le désuet dans l’art contemporain. L’artiste d’origine zimbabwéenne Daniel Halter travaille au cœur de cette dichotomie entre l’objet issu de la production de masse et l’objet fait à la main. En recourant aux petits objets décoratifs des marchés de curiosités pour aborder la question de l’hyperinflation du dollar zimbabwéen, Halter se trouve à recontextualiser les notions de travail et de valeur. Son travail problématise par ailleurs les modes de production et de consommation qui lient le Zimbabwe aux perceptions de l’Afrique qui prévalent en Occident. Son œuvre Yes Boss (2006), par exemple, est une image tissée à la main qui représente la carte d’une région agricole du Zimbabwe. La chaîne est faite de fragments de cette carte et la trame, de billets de 5 000 $ déchiquetés et de fil d’or. L’image tissée évoque certains châles de cérémonie typiques de l’Afrique de l’Ouest, dont l’usage est apparu quand les Anglais ont introduit la soie en Afrique. Dans cette œuvre, le tissu à la double identité, européenne et panafricaine, renvoie à deux aspects névralgiques de l’histoire postcoloniale du Zimbabwe : l’inflation et les politiques de redistribution des terres du président Robert Mugabe.

La redistribution des terres agricoles appartenant aux Blancs est évoquée par Yes Boss, carte représentant d’anciennes parcelles de culture. En 2000, les partisans de Mugabe se sont emparés par la force d’environ 14 millions d’hectares, qui avaient pourtant été acquis à juste prix par les fermiers blancs qui en étaient propriétaires ; ceux-ci ont été battus, voire assassinés. Bien que la redistribution visait officiellement à redonner la terre à l’ensemble des Noirs, elle n’a profité pour l’essentiel qu’à la clique de Mugabe. À cause de la petite taille des parcelles, du népotisme qui a présidé à leur redistribution et d’un manque de compétences, la production agricole a diminué au point de soulever dans le pays un problème de malnutrition1 1 - David Smith, « Mugabe Allies Own 40% of Land Seized from White Farmers », The Guardian, 30 novembre 2010.. Le second aspect, qui est lié au premier, est l’inflation rapide du dollar zimbabwéen due à l’impression, par le gouvernement, des quantités d’argent nécessaires pour répondre à ses besoins – manœuvre qui est à l’origine de l’inflation galopante, estimée à près de deux trillions pour cent par année, qui a fait bondir le prix du pain à près de 10 000 $ pour une simple miche2 2 - Sebastien Berger, « Zimbabwe Inflation hits 231 Million Per cent », The Telegraph, 9 octobre 2008.. Dans le domaine infiniment expansible de l’inflation et de la dépossession de la production, Yes Boss apparaît comme un objet unique, ouvragé, fabriqué à partir de quelque chose d’infiniment transitoire. Yes Boss en tant qu’œuvre d’art – et les œuvres d’art étant souvent logées à l’enseigne des questions de valeur – est fait d’une devise essentiellement dépourvue de valeur. Cette union du jetable et du fait main donne à l’œuvre un caractère ironique, tandis que la réorientation des matériaux qu’autorise la perte de valeur fait écho à l’expropriation terrienne qui a conduit au déclin de la production agricole.

Daniel Halter, Yes Boss (détail | detail), 2006.

photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist

La production par Halter de formes démodées dans la culture visuelle prend appui sur « ce qui a vieilli », dans son aspect fait à la main. Son travail appartient au passé récent et ressemble, de ce fait, au désuet tel qu’il est présenté par Walter Benjamin dans Paris, capitale du xixe siècle3 3 - Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle : le livre des passages, trad. de l’allemand par J. Lacoste d’après l’édition originale établie par Rolf Tiedemann, 3e édition, Paris, Les Éditions du Cerf, 2006, p. 36.. L’analyse par Benjamin de l’haussmannisation de Paris exprime une grande inquiétude au sujet de la transformation de la ville, dans la mesure où la possibilité d’une mobilité nouvelle et ouverte à travers les rues a détruit, paradoxalement, un potentiel de résistance politique. L’haussmannisation devait rendre impossible la montée aux barricades ; cet exemple de reconception de l’espace social éclaire aujourd’hui le principe mugabéen de redistribution des terres visant supposément à rendre le pays à sa population. Dans les faits, la redistribution des terres est un écran idéologique camouflant le népotisme et la répression violente de la dissidence. Dans les deux cas, le gouvernement a ouvert des espaces sociaux tout en se servant de cette ouverture pour faciliter la répression de la résistance à son pouvoir souverain. Benjamin voyait dans l’haussmannisation l’art mis au service de la technologie et l’effacement des traces du quotidien « imprimées » dans l’espace social parisien4 4 - Ibid., p. 42, 44-45. . Dans l’usage des cartes que fait Halter, ces traces sont préservées ; elles sont les empreintes de quelque chose qui a été perdu et attirent l’attention sur les famines dont souffre aujourd’hui le Zimbabwe. En outre, les images tissées par Halter ne se contentent pas de rappeler l’expropriation des Blancs : l’expression yes boss évoque aussi la réponse du travailleur agricole au propriétaire, et inscrit ainsi au sein même de la carte représentée une trace des paradigmes coloniaux du pouvoir.

En sa qualité d’objet artisanal africain, Yes Boss imagine une politique de l’« africanité ». L’œuvre ne prône pas le retour de la domination des Blancs ; plutôt, elle met au jour l’idéologie de la nouveauté utilisée par Mugabe pour tenter de reconstruire le Zimbabwe. Le retour à l’existence précoloniale est impossible, et les appels de Mugabe à y revenir ne servent qu’à augmenter son capital politique personnel, ce qui diminue encore la disponibilité des marchandises de première nécessité. La forme de Yes Boss met en lumière ce problème dialectique : l’entrelacement de la trame et de la chaîne, des billets reproductibles et des cartes agricoles caduques, suggère une crise, provoquée par la mise en présence du pouvoir colonial et de l’autonomisation de la population noire. Yes Boss admet la relation coloniale, mais sans céder aux idéologies naïves de la nouveauté.

La façon dont Halter s’approprie l’art du tissage permet de comprendre la façon dont persistent, dans le monde technologique et ultrarapide de l’Occident, une conception archaïque de l’Afrique (comme nous le rappelle Benjamin, la construction d’une nouvelle architecture à Paris se concevait comme étant anhistorique, c’est-à-dire à la fois vieille et hors du temps). Les objets décoratifs de Halter soulèvent la question de la consommation par l’Occident des formes traditionnelles de culture africaine. L’artiste explore cette relation entre l’Occident et l’Afrique dans la vidéo Untitled (Zimbabwean Queen of the Rave) [« Sans titre (la reine zimbabwéenne du rave) »], en s’intéressant au tube Everybody’s Free (To Feel Good) [« Tout le monde est libre (de se sentir bien) »], de la chanteuse zimbabwéenne Rozalla. La vidéo juxtapose des images de jeunes Anglais en train de danser dans un rave et celles d’émeutes et de manifestations au Zimbabwe. Les deux types de scènes sont présentées comme des danses qui donnent à voir un mouvement de masse et les deux ont été associées à des politiques révolutionnaires ; elles soulèvent pourtant la question de savoir qui est libre de « se sentir bien ». Alimentée par diverses drogues comme l’ecstasy, la culture rave est perçue en Grande‑Bretagne comme étant un espace marginal et transgressif, tandis qu’à la révolution faite au nom de l’accès à la représentation démocratique, à la nourriture et à la terre, on n’oppose que la violence. Au Zimbabwe, peu de gens sont libres de « se sentir bien », parce que leur sécurité et leur subsistance dépendent du bon vouloir du régime Mugabe.

captures vidéo | video stills, 2005.

photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Un projet de Halter lié à celui-ci est Stone Tablets/Bitter Pills (2005), un ensemble de sculptures en saponite (une forme d’art typique des Shonas du Zimbabwe qui, dans leurs sculptures primitives, représentaient des aigles comme des ancêtres ; mais les sculptures en saponite, ou pierre à savon, sont mieux connues pour les formes abstraites de la production moderne) sur lesquelles sont gravés des motifs que l’on trouve communément sur les comprimés d’ecstasy, comme une étoile, une tête de mort ou le logo de Mercedes-Benz. Contrairement aux comprimés qui sont petits, les sculptures ont à peu près la taille d’une mine antipersonnel5 5 - Sue Williamson, « Daniel Halter », 2010 : www.artthrob.co.za/07jul/artbio.html [consulté le 22 juillet 2011].. L’allusion à la consommativité (par la sculpture de choses que l’on ingère) évoque les touristes en safari, friands de « curios ». Dans toute l’Afrique, on trouve des marchés offrant en quantités innombrables des bibelots comme ces sculptures en pierre à savon aux touristes qui sont prêts à les acheter. Ces articles perdent de leur portée culturelle quand ils sont rapportés en Occident : on peut débattre à savoir si ceux qui achètent un masque, une couverture basotho ou une sculpture shona ont conscience de la signification de ces objets pour ceux qui les ont fabriqués. Il est plutôt probable que la plupart reviennent dans le giron occidental en tant que symboles d’une « africanité » singulière, bien que le tissage, tout comme la sculpture en pierre à savon, se soient développés depuis les rencontres avec les colonisateurs et soient devenus, avec le temps, des objets anhistoriques.

De la même façon, Rozalla devient une image singulière du Zimbabwe dans le monde de la consommation caractéristique des années 1990, marquées par la culture de la drogue. Cette dissonance au sein de l’imagerie de Halter révèle des paradoxes, comme ces jeunes Britanniques en train de danser dans des champs et d’autres lieux largement adoptés par les entreprises commerciales alors que l’expropriation et la violence font rage dans l’ancienne colonie à la suite de la redistribution des terres. Du point de vue de la culture, gober prend un sens sinistre ; le comprimé n’est plus le garant d’une « bonne nuit », mais un explosif : il a le pouvoir de détruire ou de mutiler. Le comprimé d’ecstasy en tant qu’image de l’excès et de la consommation ramène la discussion vers les taux d’inflation et de saturation. (Au Royaume-Uni, ces dix dernières années, les tablettes d’ecstasy étaient incroyablement abordables, et on pouvait acheter un comprimé pour un peu plus d’une livre6 6 - Jonathan Owen, « Street Prices of Cannabis, Ecstasy and Cocaine at an all Time Low », The Independent, 6 septembre 2006. [NDT : Pour la période en question, une livre anglaise vaut environ 1,60 dollar canadien.].) La saturation du marché, tout comme l’inflation de la devise du Zimbabwe, a fait chuter les prix, ce qui nous ramène au conflit mis en valeur par Halter dans son projet : au Royaume-Uni, grâce au capitalisme et à la démocratie, se sentir bien ne coûte presque rien ; le bien-être est en vente « libre », pour ainsi dire. Au Zimbabwe, c’est le contraire qui est vrai : à cause de la production effrénée de billets de banque, les Zimbabwéens sont incapables de se payer les biens et services de première nécessité. Cette « pilule amère », la seule que les Africains trouvent à se mettre sous la dent, n’a certainement aucune valeur nutritive.

Daniel Halter, My Last Resort, 2006.

photos : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Halter se réapproprie l’artisanat traditionnel en faisant appel au démodé, mais il attire aussi l’attention sur la reproductibilité des « machines à succès » du monde de la pop telles que Rozalla et sur la consommation des drogues bon marché. La reproductibilité et la consommation au sein de la culture rave mettent en évidence le caractère périssable du désir capitaliste de renouvellement perpétuel. La fabrication de petits objets artisanaux en cette époque de capitalisme tardif amène à se questionner sur la façon dont ces objets sont consommés : typiques et faits à la main, ils sont pourtant vendus à rabais dans les marchés de curiosités africains. Le bibelot entre ainsi dans le réseau de consommation synthétique (on pense à l’ecstasy) de l’« africanité », dans le flot infini des objets jetables associé aux économies capitalistes.

Les pays occidentaux ont subi, eux aussi, l’inflation massive qui a frappé l’Europe et les États-Unis pendant la Grande Dépression des années 30. Halter aborde la question de la réification en demandant : quand tout peut se multiplier à l’infini, comment les gens arrivent-ils à accorder une valeur à ce qu’ils produisent ? Au Zimbabwe, le dollar, avec le nombre étourdissant de zéros qui se greffent à lui, vit maintenant d’une vie qui lui est propre, en aliénant aux travailleurs la valeur de leur travail à mesure qu’il cesse de pouvoir assurer leur subsistance, leur sécurité ou leur stabilité. La production de masse et la fluctuation de la valeur changent l’empreinte que les relations sociales laissent sur les objets quand leur production ne se définit plus que par l’argent.

photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Comme les dadaïstes dans l’Allemagne de Weimar, Halter s’approprie ce qui est rejeté ou dévalué et le retravaille, lui donnant la forme d’une critique culturelle. Le dollar zimbabwéen n’est donc plus attaché au nombre hallucinant de zéros qui mine sa capacité à assurer la subsistance des gens. Par leur caractère distinct, les œuvres de Halter préservent une trace narrative des histoires des hommes liées aux fermes et au travail agricole ; elles inscrivent également la perte de ces histoires due à la négation des droits de la personne, dans un contexte où l’Occident considère de plus en plus l’Afrique comme quelque chose de « jetable ». L’usage de la carte dans Yes Boss préserve le pan d’histoire inscrit dans l’objet, tout en relatant la perte par les agriculteurs de leur moyen de subsistance. Par cet appel conscient à l’artisanat, la production de l’artiste donne aux cartes désuètes, aux objets artisanaux et même aux billets dévalués, auparavant juste bons à être jetés, un certain pouvoir d’action dans la narration de la violence et de l’expropriation qui ont marqué le Zimbabwe.

En tant que curiosités, les sculptures et les cartes tissées de Halter modifient la nature de ces relations. La spécificité des objets et leur fabrication artisanale n’ont pas seulement pour intention de contrer la circulation massive des bibelots en tant qu’objets de curiosité et de revaloriser les peuples et les histoires qui ont été dévalorisés : elles cherchent également à changer notre façon de penser ces objets en tant qu’œuvres d’art. Le travail de Halter inscrit l’artisanat traditionnel au sein d’un réseau politique et considère ces objets comme de l’art plutôt que comme des décorations banales ; ce faisant, il leur insuffle un pouvoir d’action.

Chez Halter, le détournement fonctionnel des objets fabriqués à la main conserve une trace des histoires liées à la perte et à l’expropriation dans le Zimbabwe de Mugabe. Mealie Pip, un grain de maïs sur lequel est gravée la phrase When the belly is full, the brain starts to think [« Quand l’estomac est plein, le cerveau commence à réfléchir »], exprime l’essence du travail de l’artiste, d’une part parce que cette œuvre insiste explicitement sur la nécessité de fournir aux Zimbabwéens les moyens de leur survie, et d’autre part parce qu’elle montre qu’en exposant l’absence de conscience politique, on peut en favoriser l’éclosion. Les empreintes benjaminiennes de Halter sèment un germe d’historicité et de critique dans les réseaux technologiques des échanges financiers ainsi que dans l’idéologie qui se représente une Afrique intemporelle.

[Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne]