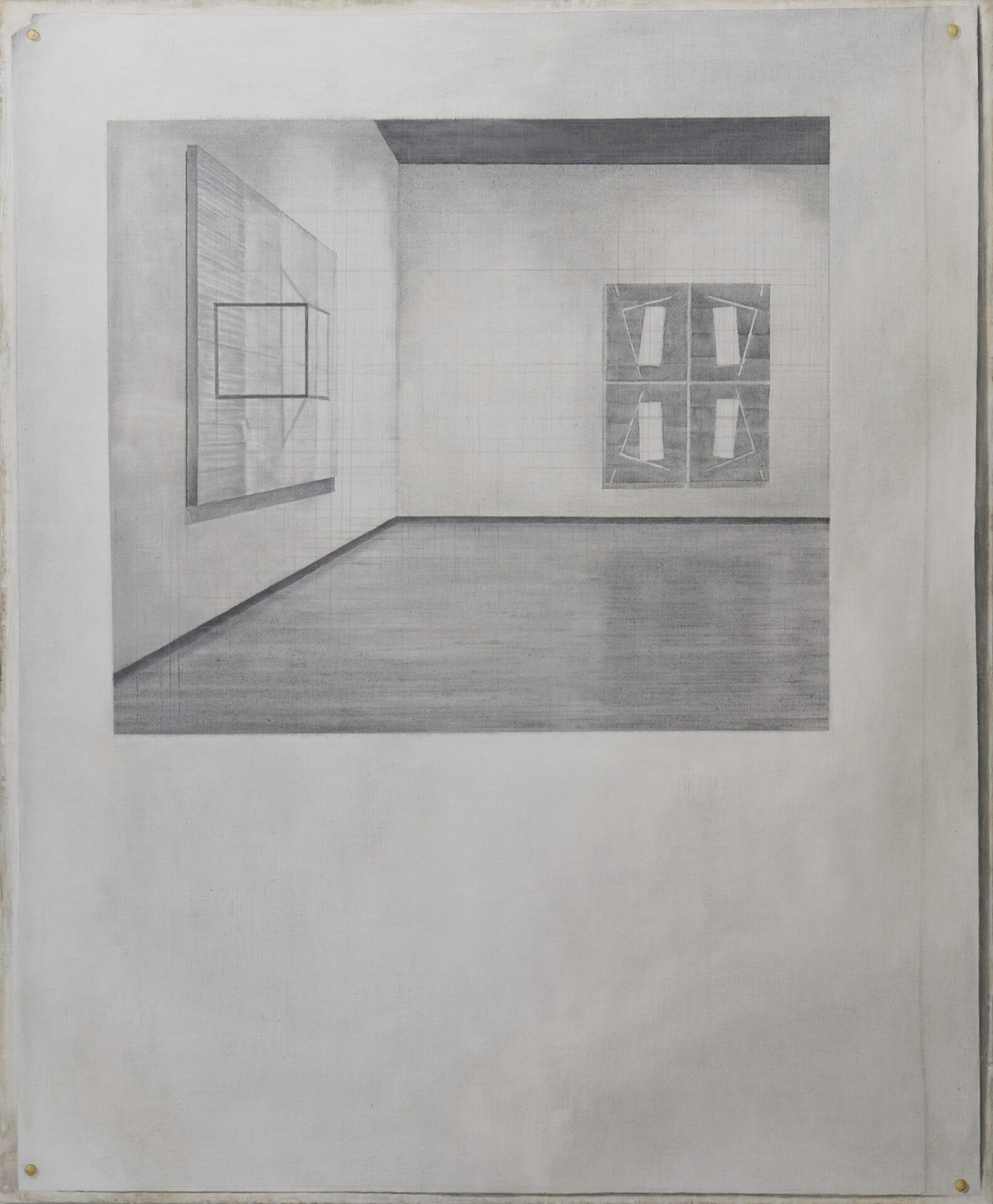

Modern Sundays, 2010. Exhibition view, Walter Phillips Gallery, “Perspective Correction Hinged, Corrected by the Lens Sigma DC 17-70 mm 1:2.8-4.5” and “Even Space Does Not Repeat”, 2011. Perspective Correction Hinged, Corrected by the Lens Sigma DC 17-70 mm 1:2.8-4.5, 2010.

photos : Guy L’Heureux, permission de | courtesy of the artist & Galerie René Blouin, Montréal

Arrivé à la peinture après avoir produit des œuvres relationnelles, Anthony Burnham en appelle toujours à une pensée de l’autre et de l’interdépendance. Sa peinture émerge d’opérations gigognes impliquant la sculpture, le dessin, la photographie et l’installation ; elle est la surface trompeusement lisse d’un univers artistique hétérogène où les éléments et les temps s’abîment les uns dans les autres, participant ainsi à « une même conversation1 1 - Entrevue avec Oli Sorenson, « Painting Through Other Forms: In Conversation with Anthony Burnham », Montréal, M-kos, www.m-kos.net [consulté le 25 mai 2012, trad. libre]. ». Si sa peinture est vite dite conceptuelle, c’est qu’elle met en étroite discussion l’Idée moderniste du tableau autonome, la mise en peinture d’une idée qu’a eue l’artiste, et encore le monde des idées évoqué par le document noir et blanc. Pourtant, elle est en une pareille mesure concrète puisque nous sommes – œil, corps et neurones – pris à partie dans cette conversation bien spatiale et physique ; mis sur un qui-vive perceptif qui rend toute idée redevable de contingences matérielles. Au « feuilleté » d’objets projetés et d’images produites s’ajoute donc notre expérience infiniment changeante, élément clé de cette conception indivise de la peinture. Je ne suis plus ici devant ce que je vois, mais dedans ; je m’y sens étrangement à l’aise, comme si on avait levé la paroi peinte entre le monde de l’image et moi. Le travail de Burnham est en ce sens exemplaire d’un changement paradigmatique qui s’opère : la peinture aujourd’hui est résolument liée, et c’est dans la complexité vertigineuse de ses liaisons artistiques et sociales que des idéaux sincères font retour, bien qu’ils ne puissent désormais s’articuler qu’en des termes relatifs.

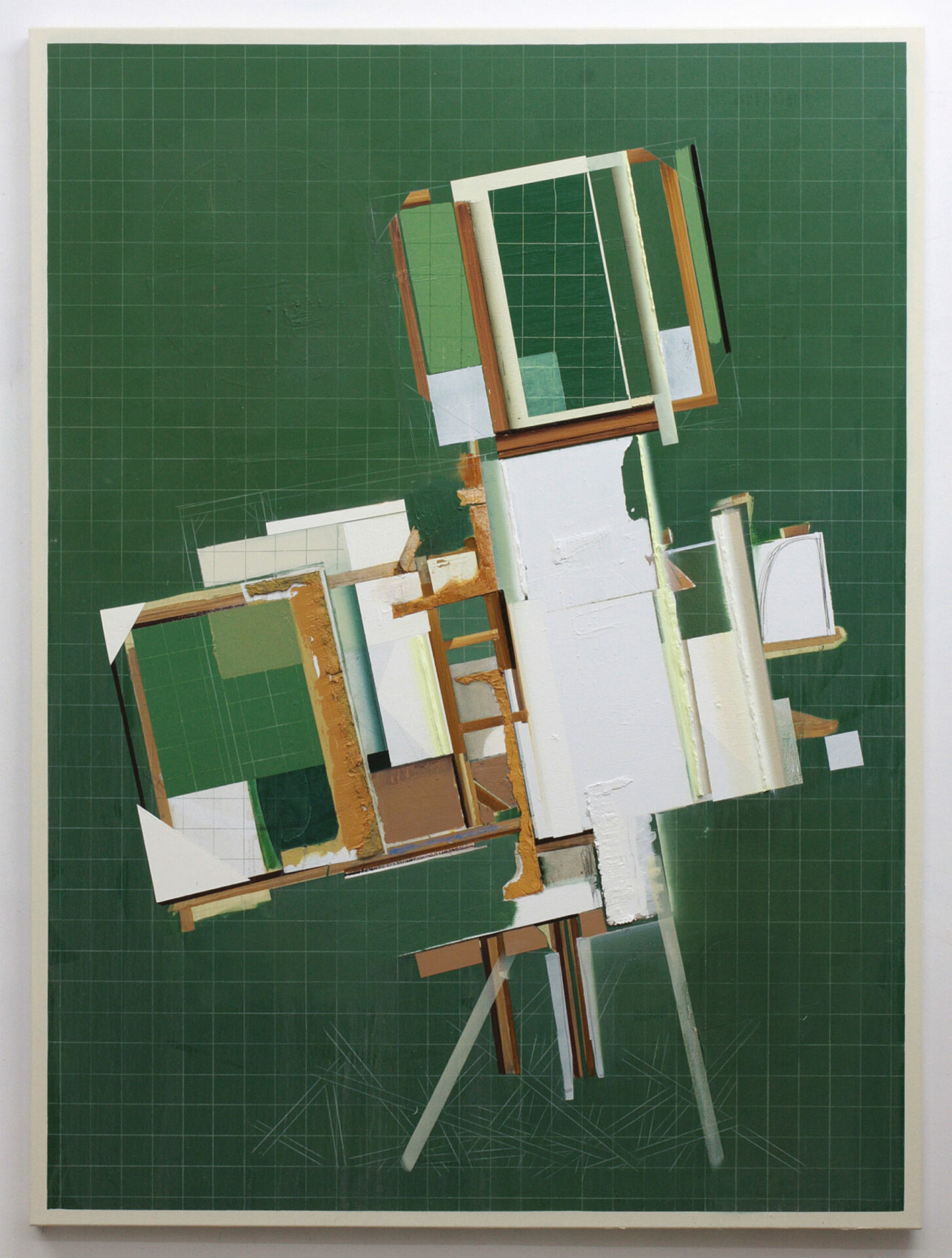

Contraption, 2012.

Spire, 2012.

Parabola, 2011.

photos : permission de | courtesy of the artist & Pierre-François Ouellette art contemporain, Montréal

Cette ouverture de la peinture, Dil Hildebrand est connu pour la produire grâce au trompe-l’œil qui est, dit-il, « une forme de sollicitation très physique. […] comme une main tendue, gesticulant depuis l’intérieur de la peinture afin de vous y introduire2 2 - Entrevue avec Christine Redfern dans Long Drop: The Paintings of Dil Hildebrand, Victoria, Anteism Press, 2010, p. 50. ». L’endroit où cette main nous conduit n’est nul autre que le lieu de création de la peinture, à savoir ici la table de travail, surface d’exploration verte qui rappelle l’ardoise du chercheur et le tapis de coupe de l’atelier, sur laquelle sont convoquées toutes les ressources à la disposition de l’artiste – de l’ingénierie de Léonard de Vinci aux visions constructivistes en passant par l’architecture et le plan moderniste, le tout échafaudé avec des matériaux simples fixés à l’aide de ruban à masquer. Évoquant les grands idéaux de la tradition occidentale pour mieux évaluer le potentiel d’édification actuel, ces bricolages illusoires suggèrent en quelque sorte la position qui nous échoit : celle, à la fois humble et ambitieuse, de toute personne qui remet un problème sur le métier, prend le risque d’élaborer des théories utiles tout en les sachant faillibles, et qui s’engage à exposer au profit de l’autre, non plus un résultat modèle, mais bien les modalités mêmes de son parcours fait d’essais, de succès et d’erreurs.

Fertilité 03, 2010.

Les Sinistrés, 2011.

Royaume 02, 2009.

photos : Éliane Excoffier, permission de l’artiste | courtesy of the artist

David Lafrance insiste aussi sur le fait que ses scènes d’éden postapocalyptique sont issues d’« un processus autant constructeur que destructeur »3 3 - Démarche artistique dans David Lafrance : décoration du paysage, Drummondville, Galerie d’art de la Maison des arts Desjardins Drummondville, 2011, n. p., c’est-à-dire d’un risque artistique qui demeure inscrit au sein de la matière même de la peinture. C’est que, chez lui aussi, le fond du tableau a à voir avec le processus créateur. Souvent vert, parfois noir, mauve ou bleu nuit, il est sans conteste le fond fertile et crépitant de la nature sur lequel l’artiste assemble les formes symboliques récurrentes de son univers intérieur. « Une trame composée de petites structures, fleurs, brindilles et amoncellements […] organise le tableau et supporte avec désespoir les sujets principaux »4 4 - Ibid., explique-t-il. Mais ce fond sans horizon n’est inoffensif qu’en apparence, car l’humeur indécise des contrées qui s’y construisent indique qu’il a peut-être déjà englouti toutes ces formes principales, édifiantes comme triviales, produites par la civilisation – y compris l’idée de la Nature idéale. Si elle fait certes office de refuge, la peinture de Lafrance n’est donc pas qu’un simple repli idyllique loin du monde réel et de ses angoisses. Elle offre au contraire une image pressentie de ce qui croît là où tout s’est anéanti dans une vertigineuse perte de sens. Et son érotisme latent suggère à qui veut le retrouver, ce sens, qu’il devra éveiller ses sens, c’est-à-dire entrer en contact avec sa propre nature.

The Yoke, 2010.

The Mending, 2010.

First Blush, 2010.

photos : Éliane Excoffier, permission de | courtesy of the artist & Erin Stump Projects, Toronto

Cela explique peut-être que Beth Stuart s’insinue avec tant de passion au cœur des petites sensations et de la texture des émotions, cherchant d’une manière plus proprioceptive encore à accéder à ce qu’elle appelle « un plan sous-langagier »5 5 - Citée dans « Artist of the Week: Beth Stuart » [entrevue], Chicago, LVL3, http://lvl3.tumblr.com/post/1517793783/artist-of-the-week-beth-stuart [consulté le 25 mai 2012, trad. libre].. Sa peinture, et de plus en plus souvent sa sculpture, est celle du corps évoqué et des vues fragmentaires, du lien à l’autre et des orifices ouverts, des matières représentées et des finis intrigants au toucher, des formes organiques et du frottement synesthésique des registres perceptifs. Cette érotisation plastique vaut toutefois chez elle pour une stimulation nerveuse qui fait se chatouiller le corps, le cœur et la raison. Car l’idéal à quérir, nous indique-t-elle par l’intermédiaire de Paul Klee, est une fine écologie qui fasse que « ces trois idées directrices représentent à mesure de leur participation trois domaines comme emboîtés les uns dans les autres »6 6 - Citée dans « Artist of the Week: Beth Stuart » [entrevue], Chicago, LVL3, http://lvl3.tumblr.com/post/1517793783/artist-of-the-week-beth-stuart [consulté le 25 mai 2012, trad. libre].. Volontairement discrète et indéfinissable, l’aventure de Stuart n’en milite pas moins consciemment pour une altération de la culture hyperrationnelle qui est la nôtre ; elle peut même être lue comme le terreau humide où se fomente une révolution qui aurait pour puissance l’émergence du principe féminin.

Victoire sur la barricade, 2012.

L’utopie, pourquoi ?, 2012.

Pierre Vallières et Josée Yvon (vue d’exposition | exhibition view), Optica, Montréal, 2012.

photos : Guy L’Heureux, permission de l’artiste | courtesy of the artist

Cette connexion entre cœur, corps sexué et raison, entre force de fond, femme et révolution est rendue explicite chez Cynthia Girard – ce qui ne veut pas dire qu’elle y est littérale. D’un radicalisme plein d’amour, ses tableaux d’histoire québécoise réalisés avec détachement et humour – « comme si je faisais des muffins »7 7 - Entrevue avec Oliver Koerner von Gustorf, « I am a Wanderer », Berlin, Be Magazine, no 16, 2010, www.cynthiagirard.ca/index.php ? /interview/the-artist-with-oliver-k-von-gustorf/ [consulté le 25 mai 2012, trad. libre], dit-elle – opposent la liberté incorruptible de la poésie à l’idéologie capitaliste morbide qu’incarne ici la corneille noire, « oiseau de malheur » célèbre pour être pilleur et charognard. En rendant hommage aux visions de l’essayiste engagé Pierre Vallières (1938-1998) et de la poétesse de la marginalité Josée Yvon (1950-1994) – des choix politisés stimulants pour le milieu des arts visuels qui souffre d’asphyxie autoréférentielle –, Girard, telle cette licorne domestiquée qui se demande « L’utopie pourquoi ? », pose très directement la question de ce qu’il est encore permis d’espérer de la vie en société et de ce que peut bien apporter l’art dans ce bourbier. La lumineuse victoire d’une révolution gagnée par la solidarité des insectes et des oiseaux, et célébrée par des femmes surréalistes sous l’œil utopiste des premiers peintres de l’abstraction, donne à penser qu’elle-même, en tant que peintre, poétesse, féministe et activiste, n’a pas fini de croire que l’art, lorsqu’il est ouvert à l’autre et qu’il engage l’existence, demeure un lieu nécessaire d’interaction, de contestation et de construction identitaire.

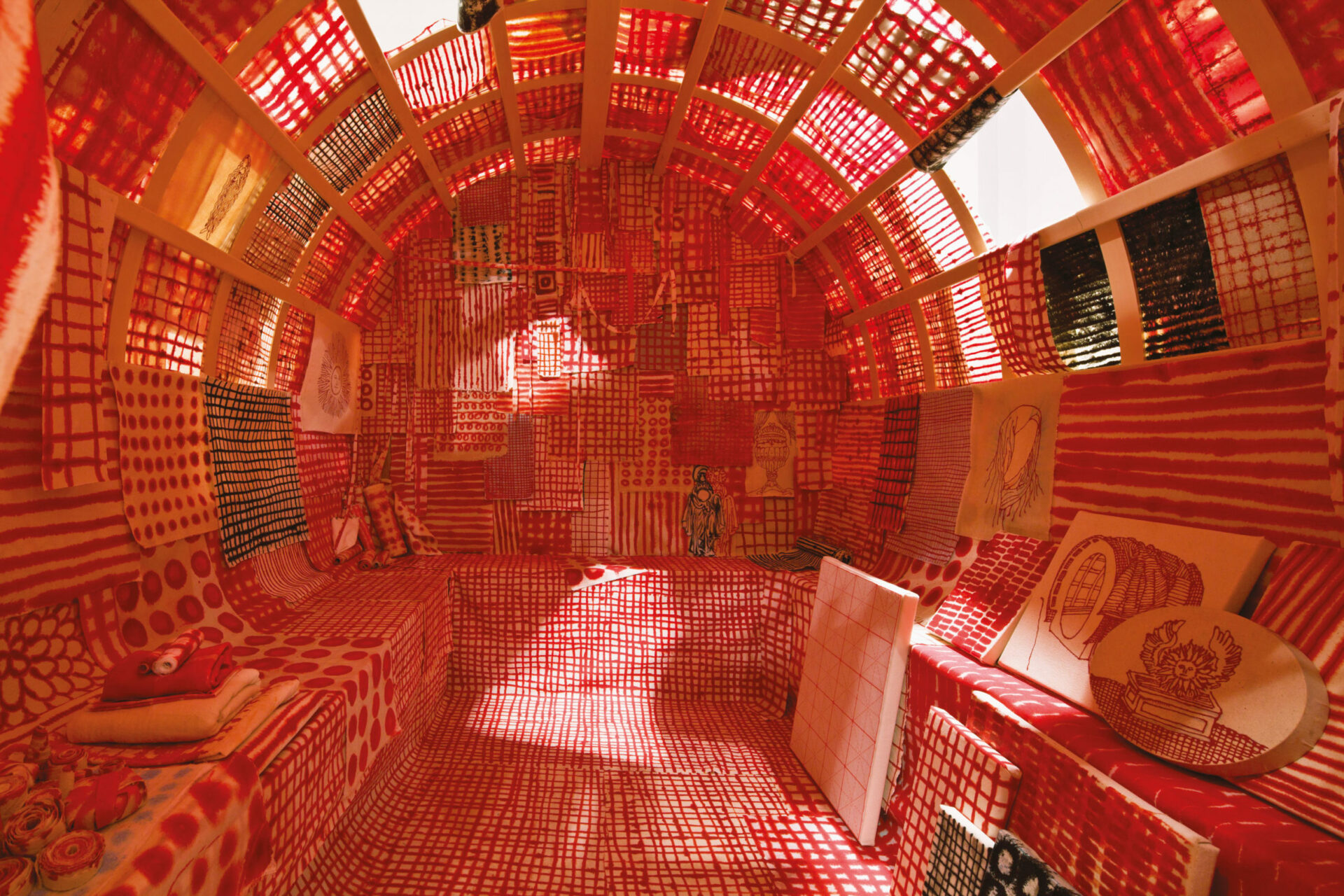

La bonne aventure, La Centrale Galerie Powerhouse, Montréal, 2011.

photos : Guy L’Heureux, permission de l’artiste | courtesy of the artist

Mais encore faut-il connaître à fond ce que représente l’artiste dans une communauté pour remettre en question son rôle et son activité. Par une excavation historico-culturelle elle aussi, Marie-Claude Bouthillier étudie depuis des années les descriptions que la littérature a données de l’artiste visuel, du peintre en particulier, pour constater que celui-ci en ressort, malgré des exploits parfois exceptionnels, comme un être qui erre, trébuche et se rate, de sorte que ses réussites aussi bien que ses échecs le marginalisent. Sa caravane nommée La bonne aventure incarne bien d’ailleurs l’itinérance de l’artiste qui poursuit seule son chemin en trimbalant avec elle son étal d’œuvres-guenilles. Mais la question traditionnelle du destin de l’artiste – est-on ainsi condamné à créer ? – se prolonge ici en un développement dont on voudrait bien pouvoir prédire l’avenir – est-on condamné à reconduire de l’artiste cette figure ? Bouthillier semble dire que ce n’est qu’au prix d’un tel travail de révélation de ces images, inconscientes mais actives dans notre psyché collective – y compris celle des artistes –, que le créateur pourra devenir sur le plan social mieux qu’un bouc émissaire ou un amuseur public. Il faudra probablement pour cela pénétrer dans son antre rouge et prendre conscience du fait que le refuge intérieur lumineux et riche de symboles que l’artiste libre et solitaire se construit, et qu’elle transporte secrètement partout avec elle, constitue somme toute une bonne aventure – modeste sûrement, mais susceptible sur sa route d’éveiller à eux-mêmes quelques esprits.

Sans titre, 2012.

Coeur (pour CB), 2012.

DWTC, 2010.

photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Cette capacité de réveil de l’être humain taraude depuis longtemps Sylvain Bouthillette. Il explique qu’il vit « avec la proposition (presque la conviction) utopique ou idéaliste qu’il est possible d’éveiller la puissance suprême mise en veilleuse à l’intérieur de chaque individu »8 8 - Énoncé de l’artiste accompagnant l’exposition Doodaa, Québec, Esthésio art contemporain, 2004.. Si sa peinture est à ce point agitée, c’est sûrement qu’elle cherche à donner une représentation réaliste des énergies qui nous habitent. « Pour montrer l’homme “tel qu’il est”, il m’aurait fallu un fouillis de lignes parfaitement déroutant […] un brouillage tel qu’on ne s’y serait plus retrouvé », écrivait encore Klee9 9 - Klee, cité par Stuart, op. cit... Mais Bouthillette compte aussi sur les mouvements giratoires, la confusion des plans, la multiplication des inscriptions, les slogans militants et l’explosion générale de l’image pour secouer notre perception d’un grand cri visuel et nous forcer à sortir de notre zone de confort. L’objectif avoué de cette agression compassionnelle n’est rien de moins en effet que le démembrement du cocon de l’ego, et c’est à cette cause que se vouent, comme des maîtres présents tout autour de nous, les petits animaux dénués de l’élaboration narrative du « je » dont nous sommes, nous, prisonniers. Aux autres personnages toujours tentés de se prendre au sérieux, comme à tous ceux qui s’attacheraient encore trop fort à quelque idéal – fût-il celui d’un artiste en quête d’illumination –, le peintre affuble un ridicule nez en carotte qui achève par l’humour la libération.