Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

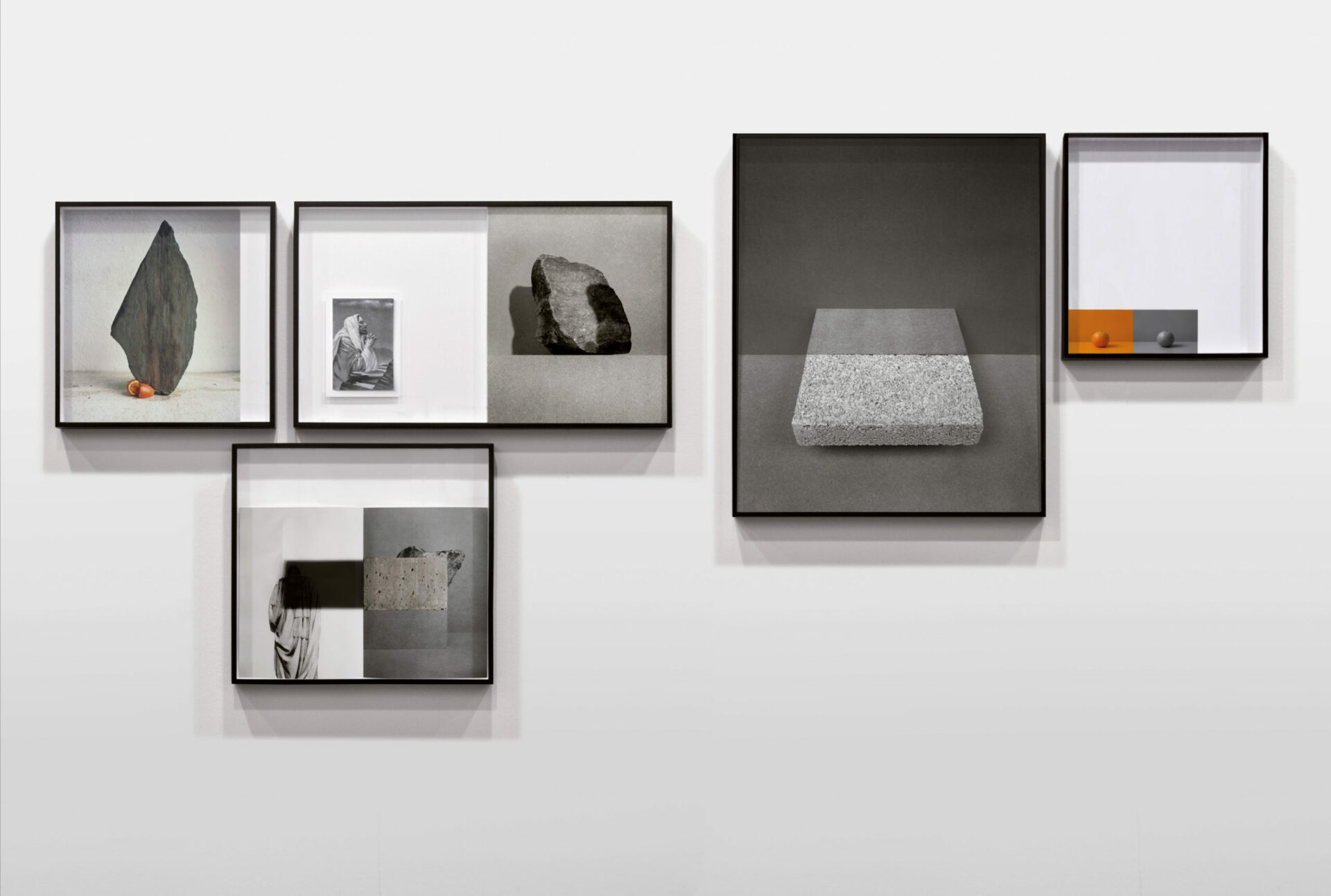

La nouvelle série photographique de Darren Harvey-Regan, Metalepsis, est constituée d’un groupe déterminé et pourtant ouvert de petites images : images dépouillées, formalistes, géométriques, très proches du noir et blanc, qui représentent, dans un espace indéfinissable, de peu de profondeur, des agencements de surfaces texturées (roche ? béton ? polystyrène ?). Deux de ces images, identiques et formant parenthèses à chaque bout de la série – dont elles soulignent la circularité –, consistent en deux images d’une même orange apparaissant côte à côte sur un fond uni ; à gauche, l’orange et l’arrière-plan sont de la même teinte orangée ; à droite, l’image est en noir et blanc. La seule autre présence de couleur saturée se trouve au centre de la série, dans l’image d’une pierre effilée écrasant une orange, dans un décor évoquant vaguement un studio. Deux représentations paradoxales de la prière sont intercalées dans ces images. À droite de l’orange écrasée du centre, on croit distinguer la photo en noir et blanc d’une carte postale un peu kitch figurant Jésus, les mains jointes, les yeux levés au ciel ; et à gauche, une autre figure en prière (le jeune prophète Samuel), dont l’image a été découpée en éclats : trois fragments triangulaires, disposés sur un riche fond noir.

Metalepsis, détail | detail fig. 9, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

La série met en scène un intense processus de réflexion : les fils et les tensions de quasi-arguments semblent tourner sans fin autour d’une absence, celle d’un « contenu » qui serait central. Pourtant, cette absence affective au cœur de l’œuvre dégage une présence extrêmement précise, l’impression très nette d’une pensée qui se forme ; elle incarne le même genre de plénitude que possède un visage pensif sur le point de parler : encore dans le silence, mais tourné vers ce qui vient. La série se développe minutieusement par ajouts et juxtapositions, par la négation, le détournement et l’inflexion d’une image par une autre. De cette pluralité de processus ressort toutefois une préoccupation souvent réitérée. Et en espérant ne pas accorder à cette préoccupation une attention qui la rendrait disproportionnée (je préfèrerais encore affirmer que le cœur de l’œuvre ne peut être dit, et plus encore, que le sentiment – et le concept – de l’indicible est lui-même au centre de la logique, de la structure affective de cette œuvre), j’avancerai que Metalepsis concrétise une double démarche en représentant les mystères de la transcendance à la fois comme trope et comme mode d’investigation – investigation qui procède essentiellement par examen méthodique et pluriel des conditions historiques qui ont présidé tantôt au rapprochement, tantôt à la rupture entre les conceptions de l’abstraction et celles de la transcendance.

L’un des aspects de cet ensemble de préoccupations qui prend forme dans plusieurs des photographies (et aussi dans différentes paires de photographies assemblées par le regard) est un doute concernant les qualités d’une photo donnée : sont-elles une propriété des objets représentés, ou du support de la représentation ? La couleur de cette orange lui vient-elle des pigments de sa pelure, ou de l’idée de « l’orangéité » qui aurait suinté de l’orange et infiltré le traitement de l’image ? Le fond devient-il soudainement obscur sous l’effet d’un trucage en chambre noire, ou d’un changement presque imperceptible de matériau ? Elles donnent à voir, ces images, la sublimation des enjeux représentationnels en intérêt transcendantal pour la dématérialisation de l’imagerie, et pour la situation du support en tant que matériau concret permettant l’exposition de la matérialité. Ainsi considérées, les images concrétisent un doute épistémologique concernant la différence entre l’objet perçu, d’une part, et les supports de la perception par lesquels cet objet doit nécessairement être appréhendé, d’autre part. Nous sommes là sur un terrain bien connu de l’histoire de l’art ; au milieu du 20e siècle, les Greenberg et McLuhan ont bien campé (au moyen de la description argumentative) le portrait de cette étape culturelle et historique qui a vu les préoccupations liées au contenu, à la représentation et aux messages céder le pas à un urgent besoin de scruter l’arrière-plan, le véhicule et les conditions permettant à la représentation d’avoir lieu, d’abord et avant tout.

Malgré tout cela, l’usage, ici, de la photographie comme moyen d’étudier la généalogie des questions liées à l’abstraction accentue leur indicialité, leur motivation ostensible à présenter du « contenu ». L’indicialité – la capacité rhétorique de pointer vers une chose qui, existant dans le monde, demeure à l’extérieur de la représentation, tout en lui étant liée par métonymie – est un enjeu « natif » de la photographie d’une façon beaucoup plus marquée qu’il ne l’est, disons, de la peinture. Et en tant que tel, il est peut-être aussi l’arbre qui cache la forêt, en ce sens que les propriétés indicielles des images photographiques – leur insistance à référer à un lieu réel, existant hors de la photo – se désagrègent lorsqu’elles sont scrutées. Des plans paraissant représenter à distance une étendue spatiale, de près présentent plutôt des surfaces plates texturées – papier de construction, peut-être, MDF ou autre pâte à papier –, marbrées, soigneusement disposées (façon Thomas Demand, en plus plat et plus formaliste) de manière à donner l’illusion de la tridimensionnalité. (Les images de Harvey-Regan sèment leur propre indicialité, la mènent par des détours, la font bifurquer dans des directions inattendues.) Mais quoi qu’il en soit du panache avec lequel ces images se prêtent à l’exploration des attitudes complexes du milieu du 20e siècle à l’égard de l’abstraction, il ne s’agit tout de même que de l’un des fils de réflexion proposés par Metalepsis. Que viennent y faire, en effet, ces mystérieuses images de prière ? Je dirais qu’elles empêchent l’œuvre d’être trop incisive à l’égard des enjeux mentionnés ; elles l’ouvrent en fait sur un questionnement beaucoup plus vaste, en brossant les grands traits d’une transformation historique des relations entre l’abstraction et la transcendance.

Metalepsis, détail | detail fig. 8, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Metalepsis, détail | detail fig 4, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Au début du 20e siècle, l’abstraction, la spiritualité et la transcendance (à la fois comme concept et comme expérience vécue) semblaient aller de pair. Pour Kandinsky, Mondrian et Malevitch, la peinture abstraite était un moyen d’explorer la théosophie, de transcender et de sublimer les questions de la représentation et du quotidien dans le but d’en arriver à une recherche plus générale, plus philosophique sur les origines. Cette association courante entre l’abstraction et la transcendance s’est prolongée bien avant dans les années 1950, une persistance symbolisée par l’œuvre de Barnett Newman dans la mesure où elle mêle inextricablement son intérêt pour le sublime et les références mythologiques ou religieuses. Newman cherchait à réduire, à extraire l’impression d’une rencontre jusqu’à en faire une sorte de couture instantanée, un simple « zip » : le sentiment d’une particularité sentie juste avant les mots, avant que la symbolisation puisse s’en saisir. Cette impression d’un jaillissement-avant-les-mots auquel ses zips aspiraient était en quelque sorte le point de passage vers la dimension sublime de l’expérience.

Mais les jeunes artistes postmodernes des années 1960 allaient cerner, formuler et opérer un transfert fondamental de la relation épistémique entre les concepts et pratiques de l’abstraction et ceux de la transcendance. Pour ces artistes, l’abstraction, devenue entretemps une approche normalisée, voire hégémonique dans la peinture de l’École de New York, était une forme de répression, tout simplement. Martha Rosler figure parmi ceux, nombreux, de cette génération qui en viendraient à juger Greenberg et les toiles ternes comme du papier peint qu’il défendait fondamentalement conservateurs, exclusivistes et trompeurs. Leur prétention à « l’absence de contenu » était comprise comme l’affirmation tacite d’un privilège – le rejet individualiste et myope des tâches citoyennes liées à l’esthétique, dont la plus récente, pour beaucoup de la génération de Rosler, exigeait d’urgence la représentation, tant comme mode d’investigation que comme objet d’analyse.

Metalepsis, détail | detail fig 10, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Metalepsis, détail | detail fig 7, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

À ce transfert épistémique fondamental, les images de prière de Harvey-Regan répondent par un argument qui l’infléchit. Admettons (semblent-elles nous dire) que le lien qui unissait l’abstraction à la transcendance ait été rompu au cours du siècle dernier. Comment ce lien pourrait-il être réactivé, réénergisé – et que pourrait-on apprendre d’une telle réactivation ? Les images de prière – infusées d’une certaine distance ironique (au sens très particulier où l’entend Franco Bifo Berardi, non pas sardonique, cynique ni surchargée d’une référentialité par trop habile, mais plutôt comme ouverture possible entre l’image et la façon dont elle est lue1 1 - Franco “Bifo” Berardi, The Uprising: On Poetry and Finance, Los Angeles, Semiotext(e), 2012, p. 159–166. – viennent en aide ici aux abstractions, en leur transfusant de ce contenu qui leur fut jadis transcendant, « natif ». Ce mot, « natif », au sens où je l’entends ici, s’apparente davantage à « nativité » qu’à « naturel » ; en effet, l’idée d’un lien originaire entre l’abstraction et la transcendance, lien formé dès la naissance de l’abstraction au début du 20e siècle, ne le rend pas nécessairement « naturel ». Elle le fait paraitre naturalisé, plutôt, en jouant pour lui le rôle d’un échafaudage mythologique, procédure idéologique inhérente selon laquelle la transcendance se rattache « nativement » à l’abstraction dès son point d’émergence. La religiosité, vue comme un contenu répressif – et comme une relation répressive au fait de représenter du contenu – par une grande partie de la génération postmoderne, bascule et devient la grande réprimée de la postmodernité. Dans quelles conditions le lien peut-il (et devrait-il) donc être ressuscité ? Prise comme un tout, la série photographique – une espèce de moteur alimenté par le couple abstraction-transcendance, concepts aux charges opposées et pourtant inextricablement liés – se trouve à la fois à réactiver l’appariement natif de ces concepts et à remettre en question les motivations mythologiques qui sous-tendent une telle réactivation. Elle s’abstient aussi, délibérément et nécessairement, de conclure à cet égard ; sa tâche consiste à étaler les circuits de son paradoxe et à baliser un espace vide de contenu au centre de ces pôles de réflexion en conflit. De ce point de vue, elle réalise vraisemblablement une relocalisation du concept de l’absence de contenu, une réorganisation du transcendantal contemporain sécularisé en tant qu’espace entre les pôles d’un paradoxe épistémique.

Metalepsis, 2014

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Metalepsis, détail | detail fig. 1 & 13, 2014.

Photo : permission de l’artiste | courtesy of the artist

Pour moi, il y a une image dans cette série de photos à laquelle revient le dernier mot, une image qui invente son propre mode d’enquête transcendantale abstraite et imagée, ou qui pose peut-être avec le plus d’urgence les questions soulevées par la série. C’est celle de Samuel en prière, découpée en tessons, en éclats triangulaires bien ordonnés sur un fond noir ; elle est porteuse d’une petite, mais convaincante pointe de violence envers la matérialité concrète, violence illustrée par la géométrie (c’est une image qui écharpe, par sa géométrie, son déférent sujet). Elle pointe vers une histoire qui associerait l’abstraction non seulement à la transcendance, mais aussi à l’iconoclasme. Elle rend manifeste la désincarnation d’une quête tournée vers les cieux, désincarnation qu’elle présente à la fois comme une marque de respect envers le pouvoir des images et leurs dispositifs indiciels, et comme l’intention violente de s’en détacher. Prise seule, l’image n’aurait sans doute pas cet effet, mais à sa place dans la série, étant donné la spécificité du contenu dans lequel elle baigne, elle redit l’histoire de la sublimation en soulevant un autre problème lié à la représentation de cette dernière au moyen d’images : sur quel arrière-plan peut-on la montrer, puisque l’arrière-plan est toujours déjà infusé de la foi envers les images ? Ce Samuel fracturé défend avec force la discipline incarnée de l’expérience transcendantale, à laquelle on parvient au moyen (entre autres) d’un intense questionnement : expérience assez puissante pour faire éclater en morceaux la réalité représentée, et en même temps s’attacher à ces morceaux, les mettre à l’abri sous les cieux étrangers d’un espace géométrique, autosemblable et possiblement abstrait.

[Traduit de l’anglais par Sophie Chisogne]