[In French]

L’utopie, de nos jours, a mauvaise presse. Pour un ensemble de raisons historiques ou même simplement conjoncturelles qui tiennent essentiellement d’une part aux catastrophes humaines produites par les utopies politiques du siècle dernier; d’autre part à l’incapacité fondamentale du post-modernisme à concevoir quelque forme de projet collectif que ce soit. Car, il faut le rappeler avec force, il n’y a pas d’utopie sans perspective sociétale et sans critique concomitante de l’état présent. C’est ainsi que le texte de Thomas More qui a donné son nom au genre est d’abord et avant tout une critique virulente de la société anglaise du tournant du 16e siècle.

Cette dimension critique indispensable subit de toutes parts, en ce début de notre siècle, une censure intéressée : l’hypermédiatisation ambiante somme, en effet, la pensée collective et individuelle de faire masse, d’adhérer à la convivialité factice d’une co-présence allumée que des marchands de tous poils exploitent sans vergogne. Et la pensée technologique qui, avec son obsession de l’efficace, son indifférence à toute éthique et même simplement à tout délai entre le possible et son actualisation, donne à notre temps ses couleurs kitsch, n’admet pas le battement, la marge, l’incertain. Elle refuse surtout le suspens indéfini de toute réalisation sans lequel il ne saurait y avoir d’utopie. Car l’utopie n’est qu’une projection qui perd son nom quand elle se réalise. Il y a entre l’utopie et la mise sur pied d’une organisation sociétale rationnelle qui se veut heureuse, le même type de distance qu’entre le projet et l’œuvre, le désir et sa manifestation esthétique : aucun work in progress ne se réalise que dans la transformation, la variation que subit non seulement son projet mais son parcours même. Et comme l’essentiel du projet d’art, aussi précis et documenté soit-il, n’est pas matérialisable, cette variation qu’est la production de l’œuvre ou de l’événement est une variation sans thème, une actualisation de possibles dont, bien souvent, l’essentiel ne peut être prévu que rétroactivement. C’est un des paradoxes de l’art, me semble-t-il, que de faire surgir, dans la réalisation, des virtualités rétrospectives qui naissent après coup comme si elles avaient toujours été là. Comme si le faire engendrait rétroactivement ses propres conditions. Toute réalisation artistique est un dommage collatéral parce qu’elle surgit toujours là où on ne l’attend pas, à côté de son apparition programmée ou simplement visée. Tout art pose un temps plus ondulatoire que linéaire. La catégorie du futur, tout comme celle du passé d’ailleurs, ne sont que des moments intégrés à la pratique artistique et remis radicalement en jeu par elle.

Maintenant que des futurologues patentés font fortune en confisquant l’avenir pour le plus grand bien des magazines et des médias en général, alors que la nostalgie a remplacé la culture et que le divertissement menace d’engloutir au moins les arts de la scène, la seule utopie qui nous reste, c’est l’art, en tant qu’espace-temps paradoxal, pratique sociale et individuelle où se débattent justement le privé et le public, le virtuel et le factuel, l’intime et le mondain dans leur rapport au subjectif et à l’objectif, un objectif dont la science contemporaine nous a par ailleurs montré qu’il restait toujours éminemment problématique. Et cette remise en question perpétuelle d’une de ces catégories par son opposé se fait toujours de façon foncièrement et irrémédiablement non rentable, parce que non chiffrable.

L’étouffement dans lequel la société actuelle tient non seulement l’imaginaire mais le complexe ensemble de possibles qui dessinent une autre envergure à l’être humain que celle d’un animal de besoin assoiffé de consommer pour étancher son mal d’être, exige une réaction que seul l’art et la culture au sens restreint et actif (plutôt que la banalité anthropologique que l’idéologie dominante nous impose sous ce nom parce qu’elle n’engage à rien), peuvent désormais avoir.

Dans cette action qui sera nécessairement un appel à la liberté la plus haute, l’art doit avoir la résilience et la violence du virus : «l’œuvre apporte la peste», disait déjà Artaud. En ces temps mous de petites jouissances programmées et médiatiquement encadrées, l’art devrait être terroriste, si l’on entend par terrorisme la volonté de rendre le quidam responsable de son indifférence politique, de le river à l’État, à la nation, dont il prétend, personne privée sans engagement, être parfaitement distinct, joyeusement irresponsable. Si le terrorisme est bien cette négation de l’anonymat angélique et de l’intemporalité ubiquiste que la société de masse impose comme fantasmes à chacun, l’art est bien le terrorisme absolu dont nous avons tous un impérieux besoin. Pour rompre la bulle de Narcisse où nous sommes pris comme mouches dans l’ambre.

Encore faudrait-il que cet art terroriste et viral, ne se laisse pas séduire par le chant des sirènes de la société du spectacle. Car la virtualité, indispensable à toute utopie comme à toute œuvre, aussi «réaliste» qu’elle se prétende, peut aussi n’être qu’un argument de vente derrière lequel se profile un réel technologique saturé et sans reste ni mouvement, un réel en forme d’apocalypse où tout, enfin devenu possible, n’aura simplement plus lieu d’être.

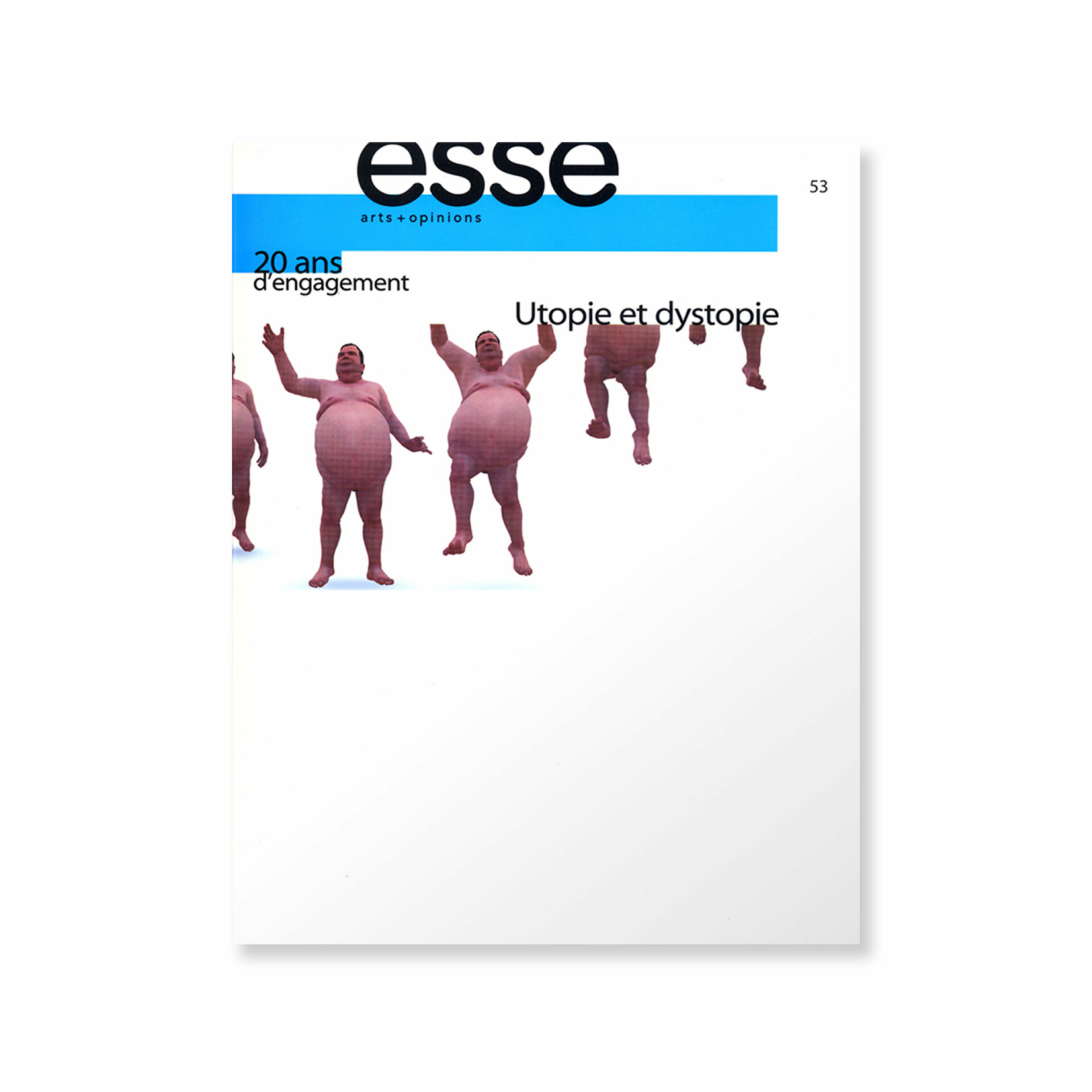

Plus d’une pratique ou d’une théorie contemporaines de l’art ont partie liée, bien souvent sans s’en rendre compte, avec cette banalisation sans horizon du virtuel, et avec sa résultante : la sanctification de l’immédiat de masse que l’on appelle «tendance» et qui n’est, au fond, que narcissisme aveuglé. Les artistes «transhumains», par exemple, qui veulent changer de corps ou rendre même le corps inutile, du moins dans l’art, sont, pour moi, les dupes de ce fort intéressé miroir aux alouettes. Dans une époque obsédée par l’identité jusqu’au ridicule, il s’agit là du désir d’une perte totale d’identité ou, à tout le moins, d’une fuite en avant dans une identité paradoxale puisqu’elle est tout entière définie par le changement qui la porte et même lui donne lieu. Ainsi le «je» finit-il, croit-on, par jouir d’une véritable exterritorialité ou d’une transmigration mais qui permettrait pourtant au sujet de garder sa mémoire et ses attaches. Pure apparition sans cesse reconduite, le sujet ne serait plus qu’un effet du paysage mais qui garderait, on ne sait par quelle magie, son unité et la relative permanence sans laquelle on ne peut plus parler d’identité ou même simplement de sujet. Être ce qu’on devient ou devenir ce qu’on est, ce débat insoluble, cette aporie sur laquelle repose, au moins depuis les pré-socratiques, toute la pensée occidentale, depuis Parménide et Héraclite jusqu’à Husserl et Heidegger, brusquement cet écartèlement, ce déchirement fondamental du sujet se vivraient comme une euphorie jeune et nomade où tout advient, y compris l’identité, comme un simple effet de la créativité du chaos.

Mais tout artiste un tant soit peu conscient ne sait-il pas que dans l’espace de sa pratique son corps et son esprit s’absentent tout en étant présents, comme jamais peut-être ils ne peuvent l’être dans la vie quotidienne ? Ne sent-il pas obscurément que la plus grande présence au monde ne s’obtient que de l’oubli paradoxal de soi ? Quiconque se pique un peu d’art, de culture, ne sait-il pas que ce sont là des lieux (qui ne sont pas qu’imaginaires) où la plus intense réalisation de soi s’effectue dans la perte totale de ses petits repères individuels ? L’art n’est-il pas, en ce sens qui n’est pas seulement celui de la psychanalyse, le lieu de l’Autre ?

En fait d’autre, l’artiste, loin d’un public à courtiser ou, pire encore, d’un consommateur à séduire, a besoin d’un «prochain» au sens (au fond pas si éloigné de son sens chrétien) de futur, d’imminence suspendue, de solidarité dans la différence. Loin d’une poussière de masse, c’est une utopie humaine vers laquelle il doit tourner sa pratique. Rien, ou fort peu, à voir avec la communication puisqu’il n’y a pas, à proprement parler de récepteur. C’est en se mettant dans cet état de disposition et de disponibilité vers l’autre et à son endroit que l’artiste occupe le plus éthiquement sa fonction et «parle» à tous. Pas en ciblant un public comme le premier marchand venu. C’est précisément parce qu’elle n’a pas de public que l’œuvre d’art ne se démode jamais : elle se situe toujours dans un temps dont personne – pas même son créateur, qui est aussi son patient – n’est contemporain. C’est parce qu’elle n’est conçue pour personne en particulier qu’elle peut s’adresser à tous. C’est surtout parce qu’elle invente son destinataire à mesure que son auteur se perd en elle qu’elle est, comme la séduction, plus un défi qu’un message : elle somme quiconque d’occuper son espace.

Parlant de public, d’ailleurs, il faudrait être aveugle pour ne pas voir à quel point se réduit, de plus en plus chaque jour, celui de l’art. On aura beau se féliciter, comme on aime le faire au Québec, de l’extraordinaire floraison d’artistes que connaît une société, si l’accroissement, réel ou fantasmé, du nombre des créateurs est proportionnel à la diminution de ceux qui participent de près ou de loin à leur aventure, la couverture sociale de l’utopie artistique, l’importance collective qu’on lui accorde n’en diminueront pas moins. On parlera dès lors de communication ou de culture populaire et l’on invoquera, en fait de public, les foules de badauds qui se pressent, au fond indifférents à tout ce qui n’est pas la fête, aux grandes manifestations qu’on veut nous faire prendre pour des événements artistiques ou culturels. On ira même jusqu’à se féliciter de ces pitoyables retombées économiques qui ne mesurent qu’une seule chose : la non-place qui est faite à l’art et à la culture, réduits à n’être que des adjuvants du commerce ou des produits d’appel pour tourisme plus ou moins haut de gamme. Écoutez vos politiciens, camarades artistes, et mesurez l’opinion qu’ils ont de vous ! Voyez la place que la cité moderne fait à l’art et n’accablez pas la cité utopique de La République de Platon pour le sort qu’elle leur réservait. D’ailleurs, puisqu’il est question de cité et que la décentralisation est à la mode, voyez un peu ce que la politique locale fait de l’art et de la culture : à cet égard, le discours des élus municipaux traduit une ignorance et un mépris dont la réduction de la culture au tourisme ou à une donnée économique sont les signes les plus sûrs.

Le problème est ici encore une question de distance, de distance active, de distance négociée, comme on parle de la «négociation» d’un virage : quiconque est mis en présence d’une manifestation artistique, quelle qu’elle soit, est confronté à une impérieuse perte de repères à partir de laquelle pourra se ménager la place que cette manifestation, oui, lui fait, justement parce qu’il est allé au devant d’elle. Toute œuvre d’art commence par une sortie de soi, peu importe qu’il puisse s’agir, en fin de compte, d’une projection. L’important, c’est que le sujet bouge.

Or nous fabriquons dès l’école des sujets immobiles : tout doit être mis à la portée de leur vécu, ramené à leur fragile et merveilleux nombril, adapté, comme le transport du même nom. Nous formons, de plus en plus, une société d’handicapés de l’âme, d’assistés de l’imaginaire. Tout ce qui nous alimente, c’est notre reflet, indéfiniment répercuté, comme une mortifère et dérisoire procession du même.

Si son vocabulaire a singulièrement vieilli, le mot de Malraux selon lequel «un des sens du mot “art” est de tenter de faire prendre conscience à des hommes de la grandeur qu’ils ignorent en eux», acquiert, de nos jours, une acuité particulièrement urgente.

Faire prendre conscience à quelques-uns (et non à la masse, ce fantasme d’une unanimité dictatoriale) des forces qu’ils ignorent posséder, ce n’est pas nécessairement leur ouvrir la voie «nouvelâgeuse» de cette richesse intérieure dont la mollassonne psychopop américaine fait ses choux gras. Ce peut être aussi leur apprendre que leur vérité, si le mot a un sens, se situe toujours en avant d’eux, hors de leur réduit intime, dans ce saut violent qu’on les enjoint de faire dans l’inconnu qui est toujours le fait de l’Autre, du petit prochain, dérisoire et magnifique, du moins s’il se décide lui-même à sortir de son réduit de bébelles et bibittes exagérément domestiques. Définir ainsi le mot «art», ce peut être placer la vérité individuelle et collective où elle se doit d’émerger : dans ce lieu de l’écart qu’est toute utopie.

Il n’est pas d’écart plus familier, plus intime et en même temps plus collectif et public que l’art, à condition que ceux qui en sont les praticiens ne le rivent pas servilement à cette communication, postiche mais obligatoire, qui nous tombe dessus chaque matin comme une condamnation, et derrière laquelle ne se profile que trop le sourire infiniment ravi, souverainement menaçant, extrêmement comptable de Big Brother.

Dans une de ces formules joyeusement apocalyptiques dont il a le secret, Baudrillard écrit : «Tout ce qui vit de la différence périra par l’indifférence. Tout ce qui vit de la valeur périra par l’équivalence. Tout ce qui vit du sens périra par l’insignifiance1 1 - Le Paroxyste indifférent, entretiens avec Philippe Petit, Le Livre de poche (biblio essais), Paris, 1997, p. 13..»

Si nous ne voulons pas que le prophétisme ironique de cet avertissement devienne un simple constat et serve d’épitaphe à toute forme d’utopie possible, il est décidément temps, camarades, de sortir le Narcisse contemporain de l’eau stagnante de son propre regard.