Sorel Cohen : Métaphores conceptuelles et

Créer à rebours vers l’exposition : le cas d’Art et féminisme

VOX, Centre de l’image contemporaine, Montréal

18 novembre 2021 au 19 février 2022

18 novembre 2021 au 19 février 2022

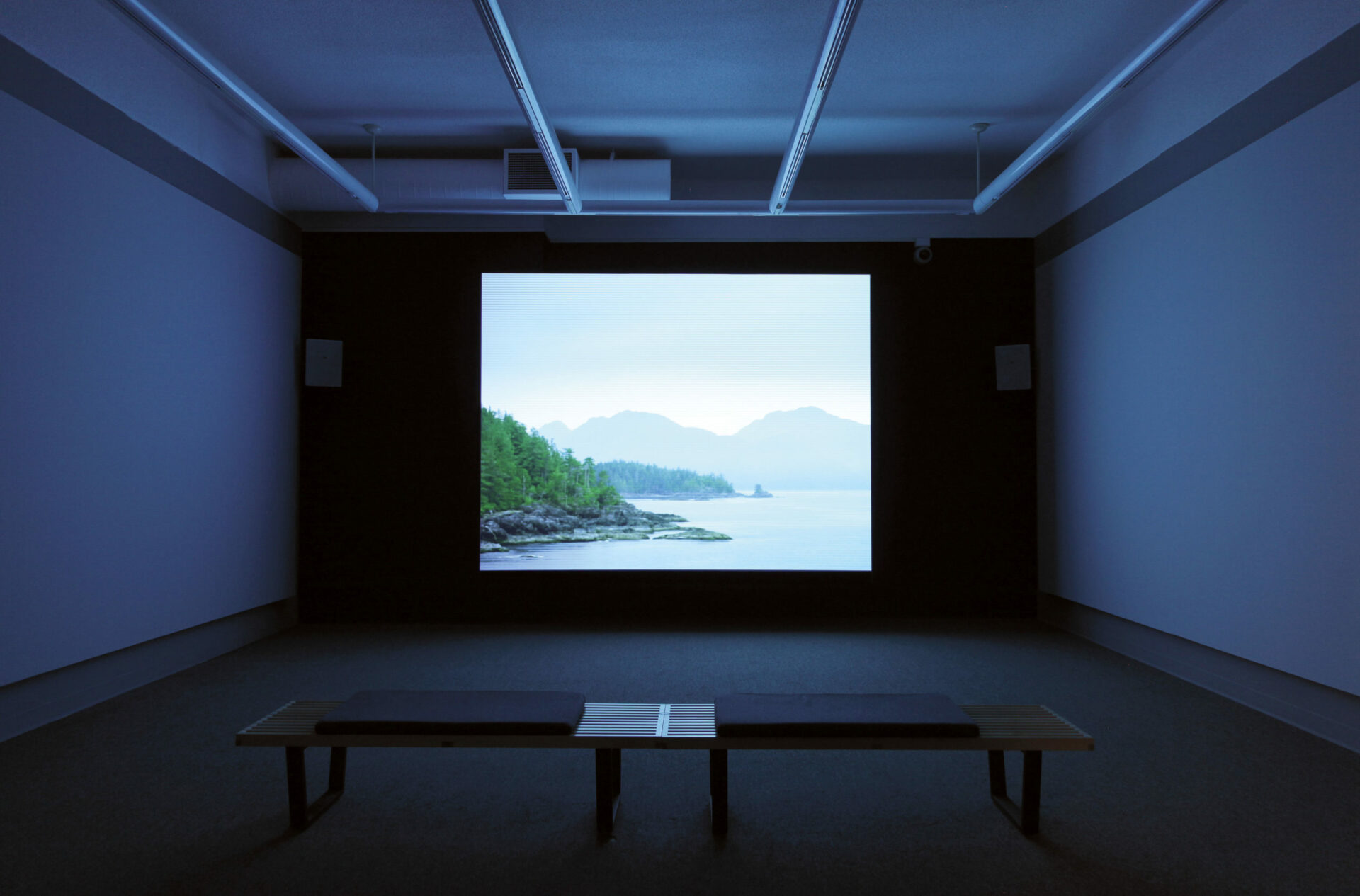

Photo : Michel Brunelle, permission de Vox, centre de l'image contemporaine et de Collection Musée des beaux-arts du Canada

VOX, Centre de l’image contemporaine, Montréal

18 novembre 2021 au 19 février 2022

18 novembre 2021 au 19 février 2022

Le travail de la photographe montréalaise Sorel Cohen est mis en valeur jusqu’au 19 février à VOX, Centre de l’image contemporaine, dans une exposition rétrospective commissariée par Marie J. Jean et Claudine Roger. Sorel Cohen : Métaphores conceptuelles rassemble les œuvres phares de cette figure importante de l’art contemporain au Canada, dont la carrière s’est échelonnée sur plusieurs décennies.

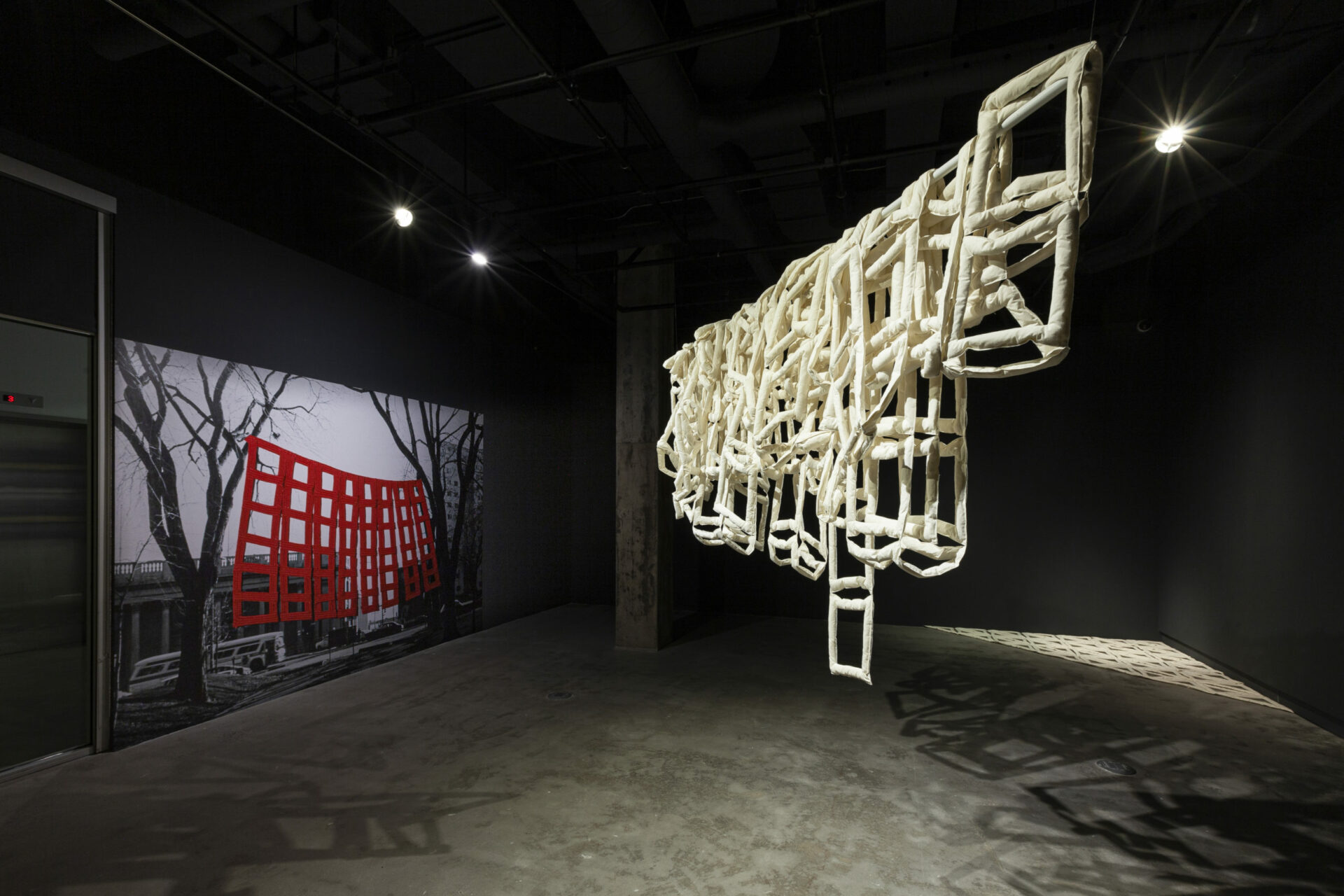

Plusieurs œuvres ont pour sujet le lit, motif traditionnellement associé à l’érotisme et à la luxure, mais qui apparait sous l’objectif de Cohen comme une composante banale de la vie domestique. Dans Calendar (1976), reliure à anneaux renfermant 36 photographies du lit défait de l’artiste prises chaque jour à partir du même point de vue, cette pièce de mobilier devient la métonymie d’une routine. La série Le Rite Matinal (1976-1977) et la vidéo Houseworks (1976), entre autres, traitent de la tâche ménagère de « faire le lit », ce geste répété, souvent impensé mais lourd de sens, qui renvoie à la charge mentale – et physique – des femmes.

Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !

Mon Compte