DAU

Du 24 janvier au 17 février 2019

Photo : Jörg Gruber

Du 24 janvier au 17 février 2019

En ce début d’année, DAU, le projet multimédia du réalisateur russe Ilya Khrzhanovsky, s’affiche comme évènement majeur de la scène artistique parisienne. Il s’agit d’une entreprise très ambitieuse, en perpétuelle progression, débutée en 2004 et s’inspirant de la vie d’un physicien de l’époque soviétique, Lev Landau. Ce prix Nobel de physique, surnommé Dau par l’un de ses confrères, travailla à l’institut physico-technique de Kharkov en Ukraine dans les années 1930 en tant que directeur d’un département de recherches où diverses expérimentations sur l’être humain auraient été menées. Obsédé par la vie menée par les chercheurs et autres protagonistes de cette institution, le réalisateur, qui n’avait que 14 ans lors de la chute du Mur, en a fait une réplique afin d’y faire revivre des volontaires, qui auraient parfois connu l’institut originel. Il a ainsi demandé à d’anciens physiciens ayant travaillé sous le communisme de rejouer leurs propres personnages, à d’anciens responsables du KGB d’y revivre leur passé, à des artistes, ou à d’autres personnalités très éloignées de cette histoire de participer à ce grand jeu de rôle, en suivant des us et coutumes de la vie d’avant 1956. Cette reconstitution donne le cadre fictionnel à ce qui se présente comme un projet multimédia, mais qui est avant tout un énorme programme cinématographique puisque 700 heures de tournages ont été réalisées. À Paris, les réfections du théâtre du Châtelet et du théâtre de la Ville ont été une aubaine permettant de transposer le projet dans un univers multidimensionnel. Tous les espaces ou presque ont été investis. Le Centre Pompidou, lui aussi mis à contribution, a prêté des peintures de sa collection russe et a fourni un espace au sein du Musée national d’art moderne pour y reconstituer un appartement.

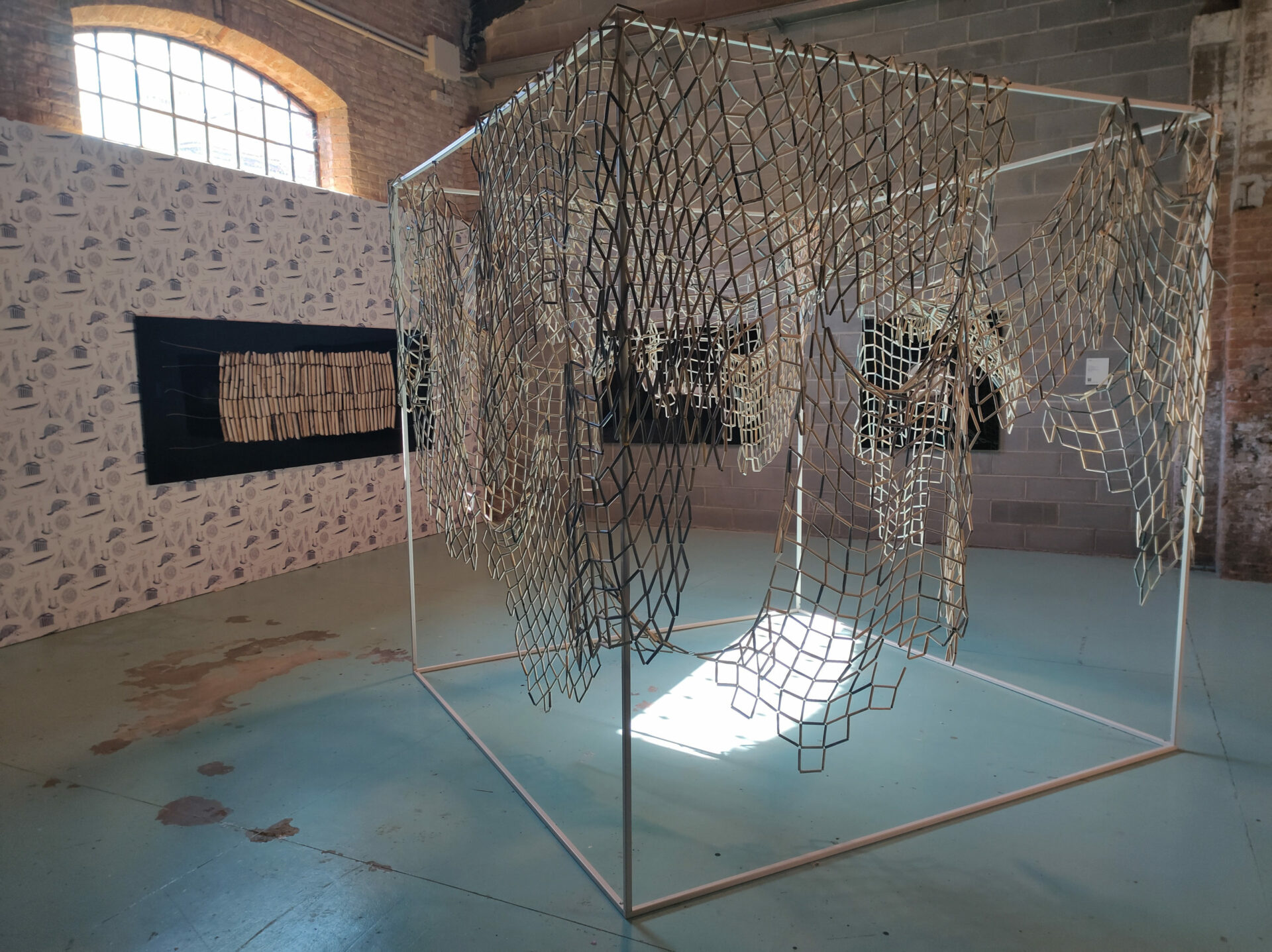

Pour faire partie de l’« expérience », il faut d’abord acheter un « visa » et créer un profil personnel avec un test « psychométrique » correspondant à une vingtaine de questions, souvent ambiguës comme « Il est impossible d’être loyal à une personne pour toujours », « Dans une situation donnée, n’importe qui pourrait avoir la capacité de tuer ». Êtes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? Ce questionnaire qui s’affiche comme un préalable nécessaire à la construction du parcours de visite est plutôt une sorte de premier conditionnement que l’on appréciera plus ou moins, mais auquel on se prête volontiers pour entrer dans la fiction. Au Châtelet, la visite, obligatoirement guidée, est très décevante. Le théâtre est devenu une sorte de musée où s’alignent des espaces dont la décoration est censée évoquer le communisme. Quelques mannequins de cire, habillés à la mode soviétique, posés çà et là. Des peintures murales réalisées à la va-vite. Des murs enduits dans leur partie basse d’une peinture grise recouvrant tout sur son passage… cadres, photographies, objets… supposée représenter la couleur du communisme. Mais du propos général ou politique rien n’est dit. À l’entrée du théâtre de la Ville, une fois passée le point de contrôle de sécurité draconien, c’est un magasin au charme désuet qui nous accueille en premier lieu. Cartes postales, boîtes de conserve, ustensiles de table… le petit nécessaire du repas de l’ère soviétique que l’on peut acheter pour faire sensation dans un dîner en ville. Après la visite du Châtelet et sa scénographie à l’intérêt discutable, une forme de nostalgie du bloc soviétique s’installe et sera confirmée par la reconstitution d’appartements sur un étage qui lui est entièrement dédié. Il faut esquiver le linge intime qui pend dans le couloir pour aller d’un espace à l’autre. Les œuvres présentées comme étant des œuvres d’avant-garde russes… alors qu’elles datent des années 1970, celles prêtées par le Centre Pompidou, y sont exposées et gardées par des habitants venus d’un autre temps. On s’interroge sur l’utilité de ces tableaux folkloriques vivants. Touches véristes pour un projet de fiction réaliste ? Sont-ils censés nous renseigner sur l’« expérience comportementale » de l’Institut ? Après tout ce décor, les films apparaissent comme clé déterminante pour comprendre l’ensemble. Réalisés en grands nombres, courts et longs métrages, ils sont au cœur du dispositif. Mais le décalage entre la dimension expérimentale du projet et l’esthétique des films, dont l’image est impeccable, qui n’échappent pas à une scénarisation et dont les acteurs sont filmés par une caméra en mouvement, ne fait que nous éloigner encore davantage du prétexte initial. La bulle qui s’est construite autour du projet de cinéma a fini par l’absorber totalement.

Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !

Mon Compte