photo : Rafael Goldchain

South Kensington, Christie’s, vente n° 5537, lot 36, le 25 mars 2010. Une œuvre est à vendre. Elle est estimée entre 5 000 et 7 000 £. Elle partira à 5 625 £. Ce n’est pas très cher pour une œuvre d’art, mais très correct pour une œuvre conceptuelle qui, de plus, n’est pas très ancienne. À vrai dire, elle n’existe même pas encore tout à fait. Son processus de création vient tout juste d’être amorcé.

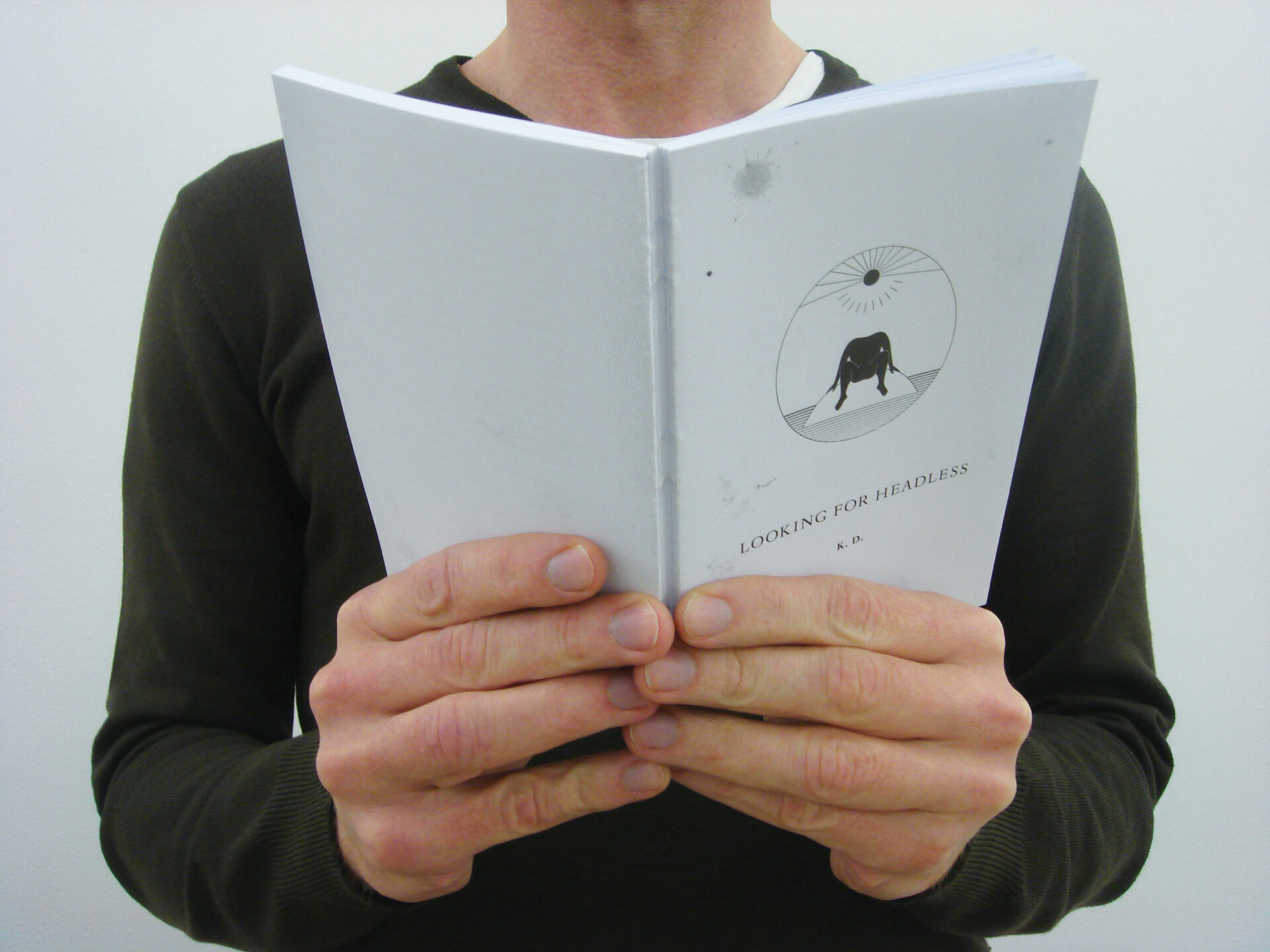

Fiction on Auction est une œuvre de Goldin+Senneby1 1 - www.goldinsenneby.com , deux artistes suédois qui collaborent depuis 2004. Elle consiste en la vente à un futur acquéreur d’un rôle dans un roman en cours d’écriture (en collaboration avec un écrivain mystérieusement nommé K.D.). Intitulé Looking for Headless2 2 - Ce titre rend hommage à Georges Bataille et à sa revue Acéphale créée dans les années 1930 (voir plus bas). , ce roman entremêle des faits et des personnes réels – dont les artistes eux-mêmes – avec des éléments de fiction. Ce que le collectionneur de Fiction on Auction achète est la promesse d’une aventure par procuration.

Mais l’absence de matérialité n’est pas ce qui fait l’originalité de l’œuvre. Depuis Yves Klein et ses « ventes de zones de sensibilité », au début des années 1960, beaucoup d’immatériel a été vendu. Ici, le projet se distingue plutôt par l’organisation d’une vente aux enchères, en premier marché, par les artistes eux-mêmes. En choisissant ce mode de transaction, Goldin+Senneby font allusion au rapport entre l’art et l’argent tel qu’il s’est noué à partir de la fin des années 1990. Ils rappellent à notre mémoire les records de prix atteints par les œuvres de Damien Hirst, la mainmise des milliardaires-collectionneurs sur les maisons de vente (notamment, l’achat de Christie’s par François Pinault, en 1998), le soupçon de ventes fictives pour faire monter les prix…

Goldin+Senneby s’intéressent en effet au monde de l’argent et à son évolution récente. Looking for Headless se réfère aux théories de Georges Bataille ; prônées dans la revue Acéphale et développées dans La Part maudite (1949), sur la possibilité d’une société postmonétaire. Il fait allusion au phénomène de l’eurodollar survenu dans les années 1950. Des pays du bloc soviétique détenteurs de dollars avaient alors retiré leur argent des banques américaines pour le placer principalement en Europe de l’Est. Ces placements constituaient une réserve de dollars bien singulière pour les États-Unis et leurs alliés. En apparaissant dans leur comptabilité sans toutefois être accessibles, ils devenaient une sorte d’argent fantôme. Dans leur roman, Goldin+Senneby font un parallèle entre l’eurodollar et les sociétés offshore : « La monnaie offshore, ce n’est pas de la monnaie offshore, mais de la xénomonnaie. L’eurodollar, c’est de la xénomonnaie, de la monnaie à l’extérieur. Elle n’est nulle part, c’est une fiction légale. L’idée d’une économie réelle à laquelle appartiendrait l’économie offshore est une fiction : l’économie est une fiction3 3 - Looking for Headless, p. 59 de la version PDF 2007-2008, accessible à l’adresse suivante : www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=85388&CultureCode=en. ». Looking for Headless met en lumière ce caractère fictionnel de l’économie en racontant comment Goldin+Senneby sont impliqués dans une fausse enquête sur une société offshore, Headless Ltd, domiciliée aux Bahamas. Ce faisant, ils immergent la figure de l’artiste dans le monde de l’argent, tandis que celui-ci devient irréel. La vente aux enchères d’une place dans le roman est donc l’acmé de cette initiative.

Presque de tout temps, l’art a été lié à l’argent, par le biais du mécénat et des commandes. Dans cette perspective, Goldin+Senneby se situeraient dans la longue lignée des artistes protégés par de riches amateurs d’art et seraient l’incarnation contemporaine du fonctionnement économique d’un monde où désormais, même les capitalistes raffolent de l’art conceptuel.

photo : Emma Kihl

photo : permission des artistes | courtesy of the artists

Mais ce serait oublier que leur travail réagit à un contexte plus immédiat, celui du bilan de l’esthétique relationnelle, qui avait recours à la participation pour déjouer les rapports habituels entre l’art et l’argent. Selon Nicolas Bourriaud, les artistes de l’esthétique relationnelle ont en effet su faire comprendre que le commerce de l’art ne considère qu’un aspect de l’œuvre qui, de surcroît, ne lui est pas propre. Dans le monde de l’économie pure, l’œuvre devient le comble de la marchandise4 4 - Même si Bourriaud ne le cite pas, on peut penser ici au diamant d’Adam Smith dans Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations(1776), chapitre IV, « De l’origine et de l’usage de la monnaie » : « Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises. », estimée en fonction de sa seule valeur d’échange. Mais, lorsque l’on envisage l’œuvre de ce point de vue, on écarte précisément son caractère artistique : « Mais de quoi parle-t-on exactement ? De l’objet d’art, pas de sa pratique ; de l’œuvre telle qu’elle se voit prise en charge par l’économie générale, et non pas de son économie propre5 5 - Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon, Les presses du réel, 2001, p. 44. ». Bourriaud distingue l’économie générale et l’économie propre de l’œuvre, car c’est presque malgré elle que l’œuvre est prise dans l’économie générale. C’est d’abord le galeriste, en premier marché, qui fixe le prix. Puis, en second marché, une vente aux enchères peut être tenue entre collectionneurs. Or, l’art que défend Bourriaud entend dénoncer cette confusion en évitant toute réification du processus artistique et en revenant à une forme d’échange primitive fondée sur la sociabilité. Car « l’art représente une activité de troc que ne peut venir réguler aucune monnaie, aucune “substance commune” : il est le partage du sens à l’état sauvage – un échange dont la forme est déterminée par celle de l’objet lui-même, avant de l’être par des déterminations qui lui sont extérieures6 6 - Ibid. ».

Or, avec Fiction on Auction, non seulement les artistes vendent quelque chose, mais ils organisent eux-mêmes une vente aux enchères. Ce mode de transaction est même constitutif de l’œuvre, comme l’indique son titre. Contrairement, donc, aux œuvres défendues par Bourriaud, celle-ci n’aurait pas d’économie propre qui se distinguerait de l’économie générale. Elle s’apparenterait à l’esthétique relationnelle dans le sens où son contenu consiste à créer des liens entre des personnes, mais s’en éloignerait en s’inscrivant au cœur du marché de l’art.

Est-ce à dire que Goldin+Senneby appartiennent à une génération d’artistes qui accepte le monde de l’art tel qu’il est et y prend part sans vergogne? Ou alors Fiction on Auction est-elle plus ambiguë qu’il n’y paraît? Quelle est la position exprimée par cette œuvre par rapport au commerce de l’art contemporain ?

Pour abonder dans le sens du cynisme, on peut rappeler que Bourriaud présentait un art utopiste à vocation sociale et humanitaire – les soupes distribuées par Rirkrit Tiravanija, les hamacs installés par Orozco – qui, depuis, a été récupéré par le marché. L’esthétique relationnelle ne lui a pas plus résisté que les autres formes d’art apparemment moins contestataires. Les œuvres de Tiravanija sont vendues sous forme d’installations ou de vidéos, celles de Gonzalez-Torres atteignent des prix très élevés chez Christie’s…

Certains auteurs vont plus loin dans leur critique en dénonçant comme un leurre l’utopisme des artistes de l’esthétique relationnelle. Par exemple, pour Claire Bishop, Rirkrit Tiravanija est « l’une des figures les plus établies, les plus influentes et les plus omniprésentes dans le circuit de l’art international » et son œuvre, en transposant naïvement des problématiques des années 1970 dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, cautionne le modèle économique dominant plutôt qu’il ne le récuse7 7 - Claire Bishop, « Antagonism and Relational Aesthetics », October, no 110 (automne 2004), p.58. .

Alors, dans ces conditions, pourquoi les artistes ne choisiraient-ils pas la fuite en avant et ne livreraient-ils pas eux-mêmes leurs œuvres aux enchères, chez Christie’s ou ailleurs, puisque c’est ce qu’ils peuvent espérer de mieux pour elles ?

photo : Autumn Sonnichsen

photo : Goldin+Senneby

Récemment, deux artistes français, Olive Martin et Patrick Bernier, ont organisé successivement à San Francisco et à Paris une performance dans laquelle la création d’une œuvre dépendait d’une vente aux enchères. Animée par un commissaire-priseur américain professionnel, elle invitait le public à enchérir pour faire parcourir à l’œuvre une distance virtuelle depuis San Francisco jusqu’à Paris pour la première performance, et inversement pour la deuxième, en passant par les adresses IP d’une série d’ordinateurs situés entre les deux villes. Traceroute chant était réussie et donnait lieu à la réalisation de la vidéo de la performance à condition que, grâce aux enchères, le cheminement virtuel atteigne son but8 8 - Cela a été le cas pour la première performance à San Francisco le 13 mai 2010, mais pas pour celle qui a eu lieu à Paris le 16 mars 2010. Pour plus de précisions, voir le site de la fondation Kadist : www.kadist.org.. Pour cette œuvre, comme pour Fiction on Auction, la vente aux enchères est déterminante, car l’achat permet de prendre part à la création. Dans Traceroute chant, chaque personne qui enchérit est acteur de la performance et accroît les chances de sa réussite. De même, dans Fiction on Auction, la personnalité de l’acquéreur infléchit les dernières pages du roman. Si, dans les années 1960, la participation du public relevait d’une volonté d’abolir les frontières entre artiste et non-artiste, entre l’art et la vie, aujourd’hui, la participation devient l’apanage des mécènes qui rêvent d’être au plus près des artistes.

Pourtant, ces œuvres ne ressemblent pas tout à fait à celles qui plaisent aux grands collectionneurs. Dans Traceroute chant, les enchères sont suffisamment basses (prix de départ de 20 $, enchère par tranche de 5 $, chaque participant remportant l’œuvre au prix qu’il a proposé) pour permettre à tout un chacun de participer, tandis que le prix final est calculé pour couvrir le coût de la production. Cette pièce renouvelle l’utopie participative des années 1970 où le public apporte une contribution selon ses moyens. Elle peut aussi être située dans la lignée des Readymade appartiennent à tout le monde® (1987-1993) de Philippe Thomas, une agence qui parasitait le marché de l’art en livrant des œuvres clé en main à des inconnus qui en devenaient les auteurs.

Quant à Fiction on Auction, elle manifeste une grande ironie. Tout d’abord par la page du catalogue de Christie’s qui annonce la vente et fait office d’œuvre en attendant l’écriture des pages du roman : la publicité se substitue à l’ouvrage, tandis que l’acquéreur se laisse sciemment manipuler. Puis, les auteurs réalisent une vidéo promotionnelle qui, bien que réellement présentée sur le site de Christie’s, ne peut qu’être fausse. On peut en juger par la surabondance de superlatifs et l’insistance avec laquelle l’œuvre est présentée comme une « fantastique occasion » de prouver que l’on est un véritable amateur d’art9 9 - www.christies.com/features/2010-march-goldin-senneby-fiction-on-auction-478-3.aspx.. Mais cette « campagne promotionnelle » est en réalité un piège pour les grands collectionneurs, en particulier pour ceux qui viennent des multinationales. Car Fiction on Auction laisse entrevoir un moyen pour l’art de conserver son indépendance critique à l’égard de l’économie. Elle répond d’une certaine manière à la question que soulevait Jean-Pierre Cometti en 2002 dans un article intitulé « La Monnaie de la pièce. Remarques sur l’art, l’échange et la valeur », à savoir si « la façon dont l’art est aujourd’hui économiquement et culturellement investi laisse des chances à une fonction critique de l’art10 10 - Article publié dans Parachute, n° 106 (avril-mai-juin 2002), p. 71-85. ». Car les investissements économiques dans l’art, le mécénat, voire « la culture d’entreprise » favorisent selon lui le retour d’une esthétique hédoniste, par exemple à travers le thème de la beauté. De ce point de vue, la chance d’une aventure romanesque par procuration qu’offre Fiction on Auction placerait l’œuvre du côté de l’hédonisme et s’accommoderait assez bien de la culture d’entreprise. Mais le contenu développé par Goldin+Senneby – sur l’évasion fiscale, les sociétés offshore, l’argent comme fiction – ne constitue pas un contexte favorable à tous les milliardaires ! On imagine en effet mal certains dirigeants d’entreprise vouloir apparaître dans une enquête, même fictionnelle, qui mêle crime et scandale financier. C’est finalement là que réside l’ironie de l’œuvre : même si la vidéo promotionnelle se termine par un claquement de doigts et un enthousiaste « you can get it, just like that ! », peu de grands collectionneurs peuvent se l’offrir.

L’auteure remercie vivement les artistes Goldin+Senneby ainsi que Léna Monnier, curatrice à la Fondation Kadist, Paris, pour leur très aimable collaboration.