Dan Graham : le minimalisme le minimalisme lui-même

photo : courtoisie | courtesy Dan Graham

Figure majeure et marginale du paysage artistique contemporain depuis les années 1960, Dan Graham s’est attaché de manière obsessionnelle ces trente dernières années à la conception de modèles architecturaux et urbains, et tout particulièrement à la production de « pavillons », des architectures-sculptures de dimensions humaines caractérisées par des structures aux lignes épurées et des surfaces réfléchissantes. Dans la lignée des réflexions qu’il a menées aussi bien dans ses écrits théoriques que dans les performances et installations qui ont marqué le début de sa carrière, ses pavillons de miroir et de verre, pensés le plus souvent pour des espaces publics, soulèvent les problématiques de la perception de soi et des autres dans l’environnement immédiat. À l’instar de l’architecture moderniste en verre des grandes villes occidentales, Dan Graham joue des matériaux transparents et réfléchissants pour confondre observateurs et observés, espaces publics et privés, intérieurs et extérieurs. Entre art, architecture et design, c’est la fonctionnalité et la sociabilité mêmes des œuvres d’art qui sont questionnées à travers l’insertion de ces architectures-sculptures en milieu public. En réponse à l’invitation de la ville de Paris, qui pour célébrer l’ouverture de la première ligne de tramway ceinturant la capitale a lancé un programme d’aménagement urbain et paysager d’ensemble, Dan Graham a imaginé deux structures : From Boullée to Eternity et Mannerism/Rococo. Si la première a trouvé place pérenne pour orner et divertir la station Porte de Versailles, la seconde a été exposée à la galerie Marian Goodman de Paris au mois de février dernier. Ces deux projets, qui font référence à deux styles architecturaux opposés (néoclassicisme et baroque), sont le reflet de l’œuvre d’un artiste complexe et provocateur. En effet, l’art de Dan Graham, tissé de contradictions dans une entreprise de transgression systématique des codes établis, puise ses formes dans le minimalisme, tout en s’affirmant comme art social. Contre l’élitisme, ce sont les rues, les jardins et les musées qui y sont, en tentative, confondus et pervertis.

Violaine Boutet de Monvel & Jonathan Regier : From Boullée to Eternity est le titre de votre pavillon installé à la station de tramway Porte de Versailles, à Paris. En février, vous présenterez un autre pavillon à Paris, à la galerie Marian Goodman. Le titre de cette œuvre est Mannerism/Rococo. Il y a un lien manifeste entre votre travail et le néoclassicisme, d’où la référence à Boullée. Cela se situe dans les lignes très pures, très ordonnées. Je perçois moins facilement la référence au rococo dans vos pavillons. Est-ce à cause de l’utilisation de matières réfléchissantes ? Est-ce en raison de la distorsion des visiteurs et du paysage ? C’est tout à fait le cas de Mannerism/Rococo. Cette pratique pourrait être interprétée comme une forme de maniérisme.

Dan Graham : Il s’agissait de deux propositions pour le tramway, mais celle que j’expose à la galerie Marian Goodman, et que je trouve beaucoup plus intéressante, a été conçue pour une zone située près d’un centre sportif, où il y a un édifice vitré, avec des miroirs sans tain. Mais l’espace était très restreint. Ami Barach pensait qu’il serait trop dangereux d’y installer l’œuvre, que les gens la vandaliseraient. Alors nous avons préféré le plan pour la Porte de Versailles. C’est une aire ouverte et peut-être que la police peut la surveiller. En fait, aucune des deux idées n’était nouvelle. Elles étaient dans mes carnets, mais j’ai trouvé qu’elles convenaient à la situation. J’aime le pavillon exposé à la galerie Marian Goodman parce qu’il est étroit. C’est très contraignant, très maniériste en quelque sorte.

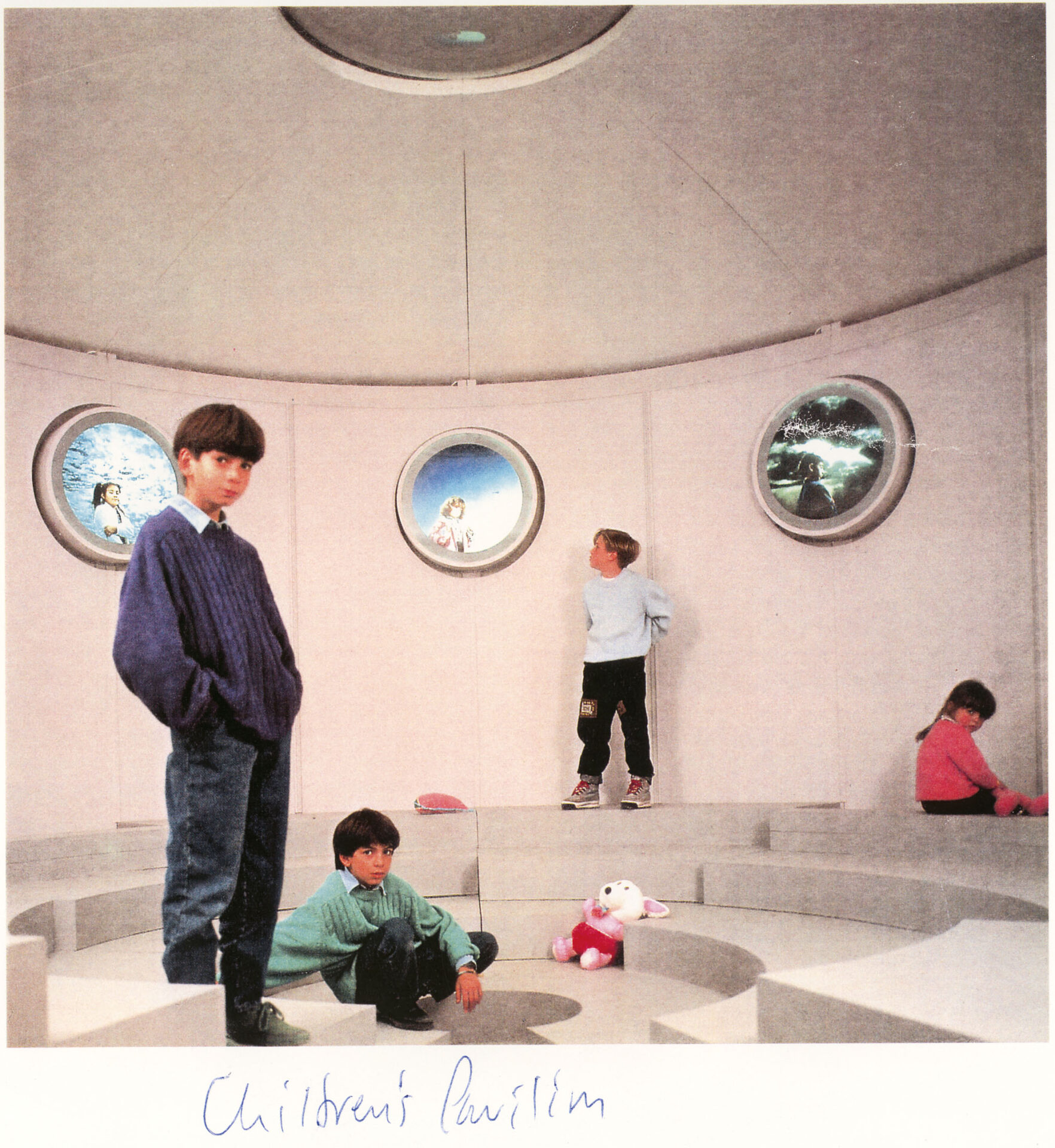

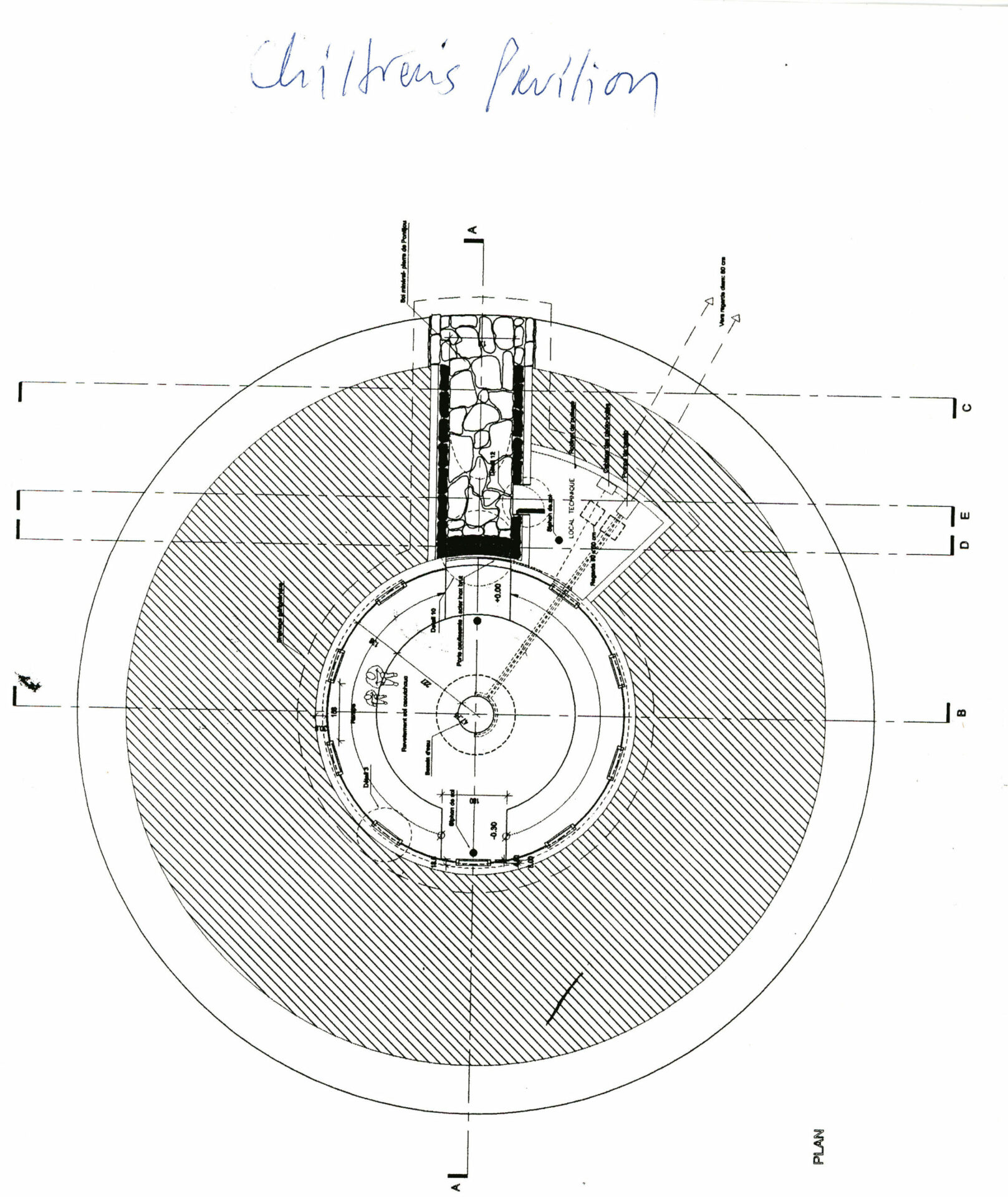

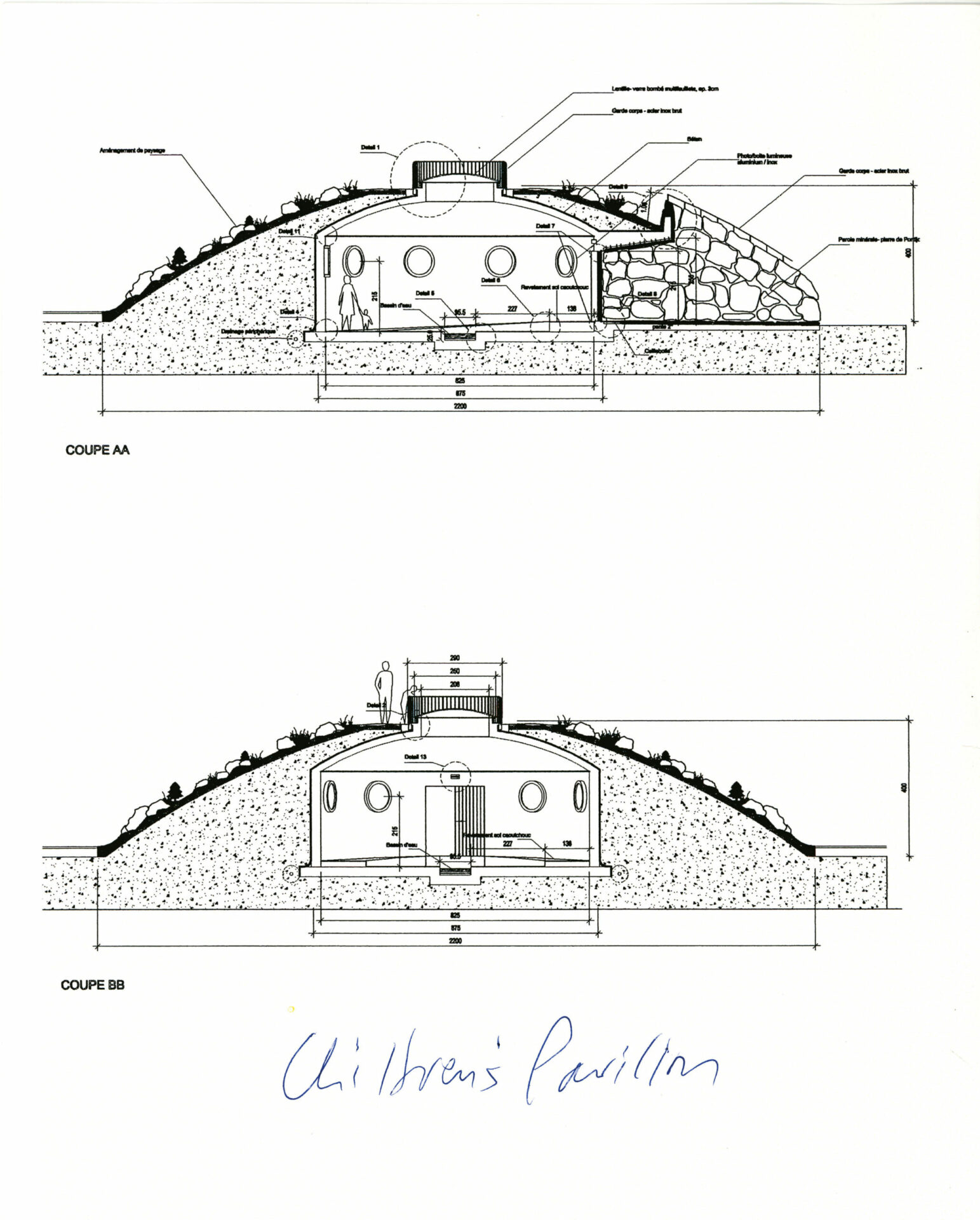

Dan Graham, Children’s Pavilion, 1988.

photos : courtoisie | courtesy Dan Graham

VBM & JR : Et la référence néoclassique ?

DG : La référence néoclassique se rapporte aux années 1980, alors que toute l’architecture était néoclassique. C’était plutôt fasciste, comme dans les années 1930. L’art minimal a débuté avec ces formes géométriques, et j’essaie d’ébranler l’art minimal. L’art minimal était objectif, alors que je veux être intersubjectif.

Je me suis également beaucoup intéressé au baroque, plus qu’au rococo. Dans le baroque, quand on se déplace, l’image se déplace, ça traite davantage du déplacement que d’une position fixe. Bien entendu, cela contraste avec la perspective de la Renaissance, il y a un décalage dans le temps, il y a le déplacement du spectateur dans le temps. Et mon travail est présenté à l’extérieur. Les nuages et le ciel changent constamment, produisant davantage de surfaces réflexives que de surfaces transparentes. J’aime aussi l’idée – je pense que j’ai commencé à m’y intéresser parce que ça plaît aux enfants – que lorsque la surface est agrandie par anamorphose, les garçons peuvent jouer les supermans, et de l’autre côté, les femmes qui ont des kilos en trop peuvent se percevoir comme étant minces. En fait, à l’origine, mon Children’s Pavilion devait être réalisé au Parc de la Villette. Il y avait une montagne pour les enfants pour jouer au roi de la montagne. Je voulais relier le Children’s Pavilion à ce site. Je voulais que l’intérieur ressemble à Lascaux. Le bassin ressemble à une grotte, ce qui réfère aussi à Boullée. Ça ressemble à un observatoire.

VBM & JR : Que voient les enfants ?

DG : Ils se voient eux-mêmes. Il y a un miroir sans tain concave, et ils peuvent se voir en géants contre le vrai ciel. Dans le même esprit, le rococo provient de mon intérêt pour le pavillon d’Amalienburg à Munich et pour la plus belle église rococo, c’est-à-dire Saint-Nicolas, à Prague… En plus, elle est située sur une colline. J’ai déjà réalisé une œuvre intitulée Pergola Conservatory, une sorte de passage couvert d’un miroir sans tain incurvé. La pergola y est fixée. Mais en réalité, quand on lève les yeux vers le ciel, au lieu d’y voir des anges, on voit sa propre réflexion. On voit le ciel véritable au lieu du paradis. J’utilise un matériau moderne, que l’on retrouve dans les habitations pour les patios et les vérandas. Comme ça, je combine des références modernes, suburbaines et urbaines, avec l’architecture de paysage traditionnelle ou l’architecture religieuse rococo. De plus, différemment du néoclassicisme, mon travail continue de recourir à des principes baroques, parce que l’image se déplace à mesure que le visiteur se déplace. En un sens, j’ébranle ce qui paraît être une référence dans mon travail.

VBM & JR : Où avez-vous produit le Children’s Pavilion ?

DG : Il n’a jamais été réalisé. Il devait être construit à Blois pour l’an 2000. Jack Lang le voulait. Puis Lang est allé faire campagne à Paris, et le projet est passé par la bureaucratie de la ville, et ils l’ont fait avorter. Je peux vous montrer des plans… Voici le dessus… Il y a un œil-de-poisson convexe à l’intérieur et un miroir sans tain qui permet aux parents de regarder. Ils voient le ciel véritable et leur regard croise celui des enfants sur le dessus. Le bassin d’eau produit aussi des reflets, on peut entendre le son de l’eau, c’est comme une grotte. En fait, les tondos de Jeff Wall sont placés beaucoup plus bas, de telle manière que les enfants peuvent regarder en bas et voir leurs parents qui paraissent tout petits, les yeux levés en l’air, et ils peuvent voir les tondos – les disques – qui traduisent une sorte de fantaisie à propos des enfants de différentes nations. Mais le ciel est en mouvement… Il devient toujours plus transparent que réfléchissant. Ça vient en partie de Pergola Conservatory. Mais pour le Children’s Pavilion, je voulais faire quelque chose de souterrain, d’écologique et de mythique. C’est aussi une fantaisie. Je n’ai jamais pensé qu’il serait réalisé. Maintenant c’est Jeff Wall qui passe pour l’avoir conçu principalement, mais Jeff y est pour peu de chose.

VBM & JR : Les reflets sont très importants dans votre travail. On se demande où sont les frontières. Où l’œuvre prend-t-elle fin ? Où commence la ville ?

photos : courtoisie | courtesy Dan Graham & Galerie Marian Goodman, Paris

DG : À 14 ans, j’ai lu L’être et le néant de Jean-Paul Sartre ; Lacan s’inspire tout à fait de Sartre. Sartre parle du jeune enfant et du sentiment qu’il a de lui-même en tant qu’ego lorsqu’il voit les autres ou de sa propre perception en présence des autres. Il y a quelque chose à propos de la rencontre des deux regards. C’est à propos de l’intersubjectivité. Lacan est tout à fait parti de là.

En fait, je pense que l’art vient des souvenirs d’enfance. Je voulais contredire l’art minimal, je voulais travailler sur la conscience qu’ont les gens de l’acte perceptif, au moment où ils ont conscience de leur perception pendant qu’ils sont perçus par les autres, et je voulais accomplir cela en référence à la nature. Voilà le versant écologique.

VBM & JR : Pouvez-vous nous parler de l’aspect fonctionnel de vos pavillons ? Quel genre de recherche menez-vous au sujet d’un espace urbain ou culturel avant d’y installer un pavillon ?

DG : Au début, je faisais partie d’une galerie qui présentait les premiers artistes minimalistes, comme Sol Lewitt. Sol Lewitt et Dan Flavin travaillaient comme gardiens au MoMA au moment où il y avait une très grande exposition intitulée The Great Experiment, sur le constructivisme russe. Tout l’art minimal que je connais vient du constructivisme russe. Nous avons toujours détesté Duchamp. Le constructivisme russe est assez fonctionnel. J’ai moi-même conçu plusieurs projets en partie fonctionnels. Par exemple, l’œuvre pour la DIA Foundation avait d’abord été conçue comme espace de performance. Je voulais transformer la DIA en lieu de spectacle en plein air. Je sais que Thurston Moore de Sonic Youth voulait y jouer, ainsi que Laurie Anderson, une ancienne copine à moi. La direction ne m’a pas donné l’autorisation. Je voulais aussi que la DIA soit à la fois un espace alternatif des années 1970 et un hall d’entreprise des années 1980, avec un espace de performance et une vidéothèque. Il y a un très bon projet que je n’ai pas réalisé, qui s’intitule Fish Pond/Swimming Pool. Il y aurait eu des poissons d’un côté, les gens de l’autre, avec un café en dessous. J’aime vraiment les choses quasi fonctionnelles. Mon projet Cinema est de cette nature. Je pense que j’aime les choses partiellement fonctionnelles en même temps qu’esthétiques parce qu’elles peuvent rassembler beaucoup de gens. Mon travail est vraiment centré sur l’espace public.

VBM & JR : Le premier aspect fonctionnel de votre travail serait donc de rassembler les gens ?

DG : Oui.

VBM & JR : Dans l’œuvre pour la station de tramway, y a-t-il des sièges ? Est-ce conçu comme un lieu d’attente ?

DG : Eh bien, je voulais que ça soit un lieu d’attente, mais les responsables ne l’ont pas permis.

VBM & JR : Pourquoi ?

DG : Ils ne voulaient pas d’un espace couvert. Ils ne voulaient pas de toit. Ils craignaient que les gens montent sur celui-ci.

En fait, j’ai bien aimé travailler avec les FRAC de Bretagne au cours des années 1980. Tous ces espaces étaient des superpositions de jardins historiques. J’ai écrit un article sur le jardin en tant que musée, le musée comme jardin ; à mon avis, les premiers musées furent les jardins de la Renaissance. En réalité, c’était anti-Buren, parce que Buren est anhistorique. Il ne fait pas état du musée comme un phénomène en constante mutation, qui change selon les moments historiques, avec le temps. J’ai fait beaucoup de recherches sur l’architecture de paysage. Je ne connais pas très bien Paris, mais Ami Barak m’a dit qu’il y avait un édifice de Buckminster Fuller à la Porte de Versailles, chose que j’ai prise en considération. La première chose à laquelle je pense, c’est le plan de la ville, parce qu’à mon avis l’art n’a rien à voir avec la salle blanche. J’aime aussi les surfaces de la ville. J’utilise des miroirs sans tain, en référence aux architectures en verre des années 1970, de la fin des années 1970. Cette pratique américaine était fondée sur le fait qu’on s’intéressait alors à l’écologie, et que l’on démontrait que les entreprises détruisaient l’environnement. Alors on a commencé à utiliser des miroirs sans tain, qui réduisent les coûts de climatisation. Le soleil est réfléchi à l’extérieur. Cela crée aussi un contexte de surveillance.

VBM & JR : C’est une forme de pouvoir.

DG : Oui, puisque les gens qui sont à l’intérieur peuvent regarder dehors sans être vus. Mais en réalité, l’entreprise évoque le ciel. Les entreprises se fondent avec l’environnement. C’est ce que je veux refléter. Je m’intéresse beaucoup aux surfaces de la ville. De toute évidence, le cinéma est lié à la ville : celle-ci est un leurre pour le regard. J’utilise beaucoup l’acier inoxydable perforé comme matériau, et je pense que Seurat m’a beaucoup influencé en ce sens. Seurat est vraiment génial. Il applique ses points jusque sur le cadre de ses tableaux. Son œuvre traite de la classe ouvrière et de ses divertissements – c’est aussi le sujet de mon travail.

VBM & JR : Dans votre travail, les spectateurs peuvent voir leur propre image, jouer avec les distorsions, se déplacer. C’est très divertissant.

DG : Cela traite aussi des spectateurs qui se perçoivent en tant que spectateurs. Cette question m’intéresse énormément. C’est la question de la cellule familiale ; mon travail est très lié à la famille. Dans les années 1980, il y avait le tourisme artistique. Une famille pouvait partir camper en voiture le samedi, et aller voir une exposition le dimanche. Ce tourisme artistique centré sur la famille m’a influencé. Je n’aime pas l’idée de Buren au sujet du musée en tant que lieu de pouvoir. Je trouve cela très anhistorique.

VBM & JR : Pouvez-vous nous parler de la documentation vidéo de vos pavillons ? Dans ces vidéos, vous commentez votre travail, et l’on voit les spectateurs qui font l’expérience de vos œuvres. Considérez-vous ces vidéos comme des œuvres à part entière ?

DG : Non, je m’en sers pour mes conférences. En fait, j’utilise des maquettes et des vidéos lors de mes expositions importantes. Les vidéos montrent le passage du temps dans mes œuvres et elles montrent les gens dans cette situation. Je trouve que les images de revues ne montrent rien.

VBM & JR : Lors d’une de vos dernières conférences, à laquelle j’ai assisté, vous avez présenté une vidéo et vous avez commenté les commentaires de la vidéo. J’ai beaucoup aimé. C’était un commentaire sans fin, un commentaire en développement. Ce genre de dialogue est plutôt rare.

DG : C’est parce que mes conférences viennent de l’enseignement. Dans l’enseignement, il faut faire de l’humour. C’est peut-être ma judaïté qui s’affirme. Il y a tout un côté comique dans cette tradition. En plus, j’ai beaucoup regardé la télévision. En fin de soirée, il y a beaucoup de gens importants, par exemple à l’émission de Jay Leno, qui bavardent sans arrêt. J’aime les imiter dans mon travail.

photo : courtoisie | courtesy Dan Graham

VBM & JR : Vos miroirs sans tain me viennent à l’esprit lorsque je songe à ce dialogue sans fin. Je pense à l’artiste en rapport avec son propre travail, et l’artiste contre la toile de fond de la ville. Y a-t-il un processus anthropologique en jeu ?

DG : C’est une question de temps. Différemment de l’art minimal, mon travail est très lié aux processus temporels. J’ai beaucoup été influencé par des gens comme Steve Reich, qui a pris de Terry Riley l’idée du délai temporel. Mais c’était aussi l’époque de la drogue, où on était « tellement dans sa tête ». J’ai commencé par la phénoménologie, mais j’ai beaucoup vécu l’époque de la drogue durant les années 1960. L’idée du « passé tout récent » chez Walter Benjamin m’influence aussi beaucoup. Il y a tous les artistes des années 1960 et 1970 qui renient l’art des années 1980 et 1990. Mais dans mon œuvre pour la DIA Foundation, j’essayais de combiner un hall d’entreprise des années 1980 et un espace alternatif des années 1970, un toit d’appartement de luxe et un toit de taudis. Je veux vraiment reconstituer ce qui vient tout juste de se passer, selon l’idée de Benjamin. C’est une manière de vraiment faire voir l’histoire. Maintenant, on ne fait que du néo-60 et du néo-70.

VBM & JR : Y a-t-il un élément sociologique dans votre travail ?

DG : Non, je déteste la sociologie. Je m’intéresse à l’anthropologique. À 13 ans, j’ai lu des bouquins de Margaret Mead. Cela faisait de moi un féministe, et puis j’ai commencé à m’intéresser vraiment à l’anthropologie. Un peu plus tard, j’ai lu les ouvrages de Lévi-Strauss. Je m’intéresse à la structure familiale. Au début, Bourdieu faisait de l’anthropologie. Il s’intéressait beaucoup à la structure familiale. Je ressens un conflit entre mes débuts structuralistes et le temps réel, le temps qui passe. Dernièrement, j’ai lu un livre magnifique sur les jardins français traditionnels. Ce livre parle du conflit entre les conceptions néoclassique et baroque des jardins. La conception néoclassique était cartésienne. C’était la conception formelle du jardin, alors que l’eau était l’élément baroque. Cette dernière était amorphe, pascalienne. En fait, je pense que j’ai créé un conflit dans mon travail entre le minimalisme et sa subversion. J’aime l’idée de placer quelque chose sur la frontière, de sorte que ce n’est ni une chose ni l’autre.

VBM & JR : Parlez-nous de Rock My Religion. Votre commentaire y est vraiment fluide. Parfois, vous lisez un texte, on dirait que vous n’aurez pas le temps de terminer, alors vous vous arrêtez. Vous coupez au beau milieu d’une phrase. J’aime beaucoup cela. Vous entrez vraiment dans le flux de la vidéo. Parfois, vous changez le fil de vos pensées, et le spectateur se sent vraiment interpellé.

DG : Je pense que j’ai d’abord été influencé par Godard. Ses films sont comme des articles de magazines. Nous avons réalisé Rock My Religion sans argent. C’était complètement amateur, mais j’étais un auteur rock. J’ai pensé que ce serait plus intéressant de faire un film ou une vidéo. J’avais aussi fait plusieurs œuvres féministes, mais je me suis rendu compte qu’il nous fallait un héros féminin, une héroïne, alors j’ai pensé à Patti Smith. Comme je l’ai mentionné, la DIA Foundation ne me permettait pas de présenter de la musique. Je voulais aussi montrer des dessins animés, etc. Je n’ai pas eu l’autorisation. J’ai ce problème avec toutes mes œuvres. Je suis un peu trop populiste – la plupart des musées sont plutôt élitistes. Ils ont aussi retiré les écrans au Waterloo Sunset à la Hayward Gallery. Je voulais présenter des vidéos à la DIA Foundation, parce que je voulais que les gens se rappellent ce qui s’était passé pendant les années 1970. C’était à propos de la mémoire historique. En réalité, je voulais que ça soit non élitiste… mais malheureusement, c’est devenu un espace élitiste.

[Traduit de l’anglais par Denis Lessard]