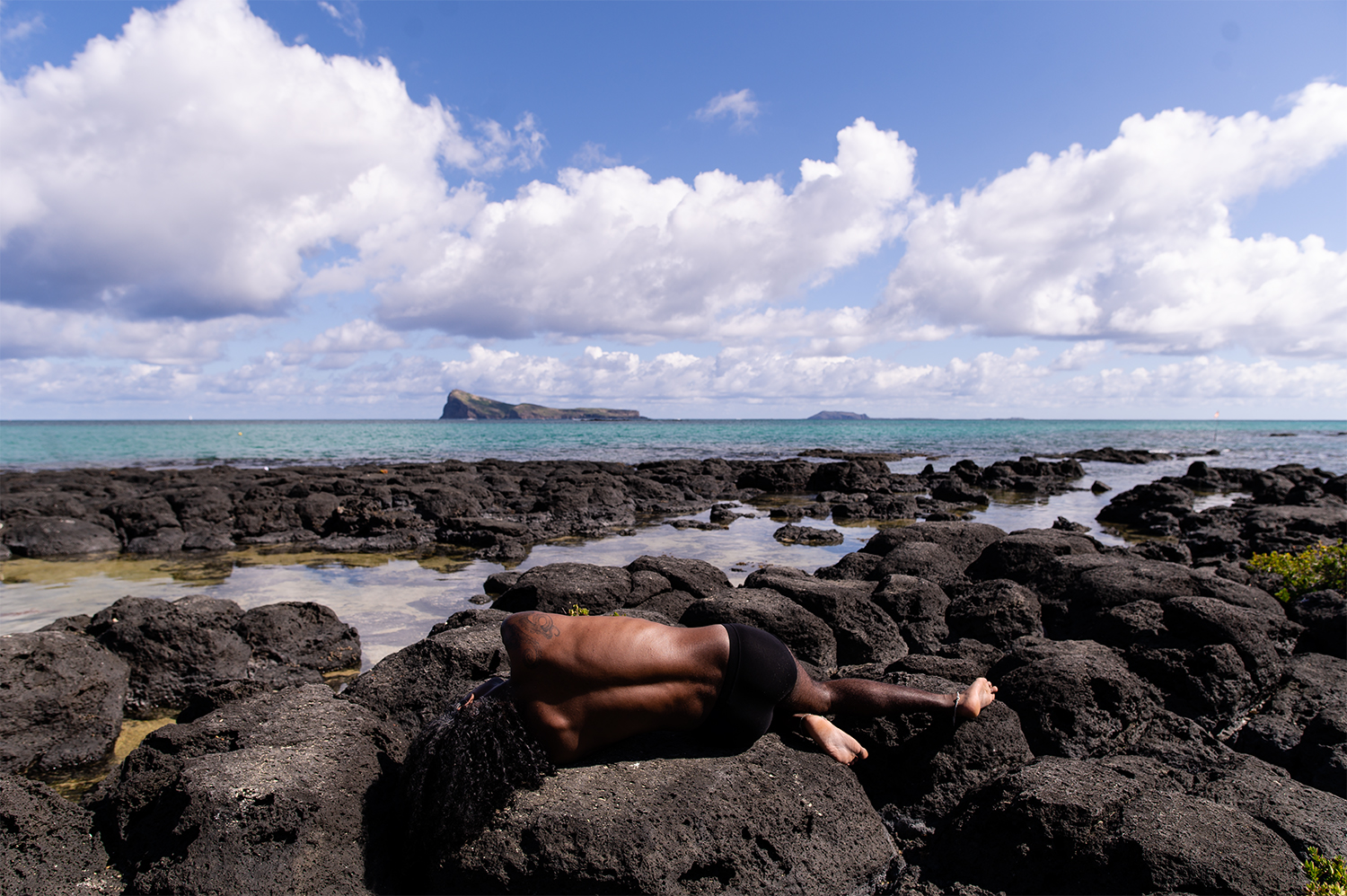

Kama La Mackerel

Who sings the queer island body?

Galerie McClure, Centre des arts visuels, Montréal

Du 3 au 25 mars 2023

Du 3 au 25 mars 2023

Photo : Ashvin Ramdin

Galerie McClure, Centre des arts visuels, Montréal

Du 3 au 25 mars 2023

Du 3 au 25 mars 2023

La première exposition individuelle de l’artiste queer trans Kama La Mackerel, originaire de l’ile Maurice, s’inscrit dans une démarche qui remet en question les récits coloniaux dominants, ceux-ci cultivant une représentation des espaces insulaires en tant que terra nullius, une terre sauvage pourvue d’une nature immaculée et dénuée des traces de ses habitant·es.

Combinant à la fois la photographie, le rituel-performance, la vidéo, la composition sonore multilingue, l’art textile et la poésie, l’installation multimédia Who sings the queer island body? se déploie dans l’espace à la manière d’ilots dont les contrerécits forgent une cartographie décoloniale entre le corps (queer, trans) et le corps mauricien.

Créez-vous un compte gratuit ou connectez-vous pour lire la rubrique complète !

Mon Compte