No Future, vraiment?

No Future! était avant tout l’hymne d’une génération sans repères, devenue la « génération X » à rebours seulement, en 1991, dans le roman de l’auteur canadien Douglas Coupland2 2 - Douglas Coupland, Génération X, traduit de l’anglais par Léon Mercadet, Paris, UGE 10/18 (Domaine étranger), 2004. Les jeunes de la génération X ont abordé l’âge adulte à l’apogée de la guerre froide, période coïncidant avec la première vague de dérèglementation du marché mondial – ratifiée par Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald Reagan aux États-Unis – qui allait, pendant les décennies suivantes, enrichir encore les privilégiés et geler les salaires des gens ordinaires. Mais plutôt que de se morfondre sur ce sombre avenir, une partie de cette génération a appris par le punk à mépriser ce rêve de prospérité à jamais inaccessible, à tuer dans l’œuf tout désir pour le mercantilisme glamour. Si une éducation solide et de bonnes manières assuraient dès le plus jeune âge l’intégration de l’individu à la société, désormais, sans espoir de profiter un jour de cet avenir dérèglementé, les punks n’avaient certainement aucune motivation à le cautionner poliment, au contraire.

Sans surprise, le mot anglais punk a eu d’abord un sens péjoratif. On l’employait pour faire référence aux prostituées, voyous et autres membres d’une sous-classe reléguée au bas de l’échelle sociale parce qu’elle ne tenait aucun compte des protocoles bourgeois. Mais, une fois bien assumé et rendu attrayant pour les rebelles, iconoclastes et autres adeptes de la transgression, l’avenir vacant du punk est désormais perçu comme le symptôme, l’aboutissement éloquent de la cupidité du monde des affaires. Or, quand les attitudes des punks deviennent une forme de manifestation, leurs échauffourées évoquent curieusement les comportements donquichottesques de Mai 68 et les textes de Debord, Deleuze et même Badiou. D’où la question : si la dissidence est centrale à la pensée française également, serait-ce à cause d’un usage irrévérencieux du mot « futur » ? Au sens de durée imaginaire, fictive, projetée bien au-delà du présent et sans lien immédiat avec lui, le futur se distingue en effet du mot de sens voisin « avenir », qui évoque un temps concret, lié au présent, à ce qui s’en vient – l’« à-venir »3 3 - Voir l’essai de Philippe Meyer, Le futur ne manque pas d’avenir (Paris, Gallimard, 2000) pour une distinction plus fine entre les deux termes.. Cette nuance dénote une perception plus complexe du temps conjugué au futur et des limites plus claires entre les évènements, imaginés et concrets, qui viendront après notre présent évanescent.

L’art de spéculer sur les conditions dans lesquelles vivront les générations futures doit énormément à la science-fiction, genre littéraire et cinématographique qui se nourrit des merveilles promises par la révolution industrielle. Mais les scénarios concoctés dans ce domaine souffrent d’une vision dont la portée diminue à mesure qu’on approche des œuvres les plus contemporaines : de Last and First Men, d’Olaf Stapledon (1930, traduit en français sous le titre Les derniers et les premiers), qui anticipait la vie humaine sur les deux prochains milliards d’années, à la série des Star Trek (de 1966 à aujourd’hui), qui suit des explorateurs de l’espace du 22e au 24e siècle, en passant par les suspenses cyberpunks récents inspirés du Neuromancer de William Gibson (1984, paru en français sous le titre Neuromancien). Ce dernier groupe de films et de romans plante dans un futur proche des scénarios qui nous ramènent en succession rapide à des dates aujourd’hui passées – Blade Runner (1982), par exemple, qui se déroule en novembre 2019. Le cyberpunk se trouve ainsi à déjouer nos attentes concernant la stabilité du passé, du présent et de l’avenir et montre bien que « le futur » des années 1950 (plein de robots maladroits et d’extraterrestres au cerveau surdimensionné) était complètement différent du « futur » des années 1990 (gouverné par des posthumains génétiquement modifiés et des neuropirates).

Plus complexe et enchevêtré sur le plan sociopolitique, le film de Richard Fleischer Soylent Green (1973) réunit dans une dystopie située en 2022 les thèmes de la pollution effrénée et de la surpopulation, qui, provoquant l’effondrement des systèmes agricoles, forcent les humains (attention, divulgâcheur !)… au cannibalisme. Une telle réduction de l’écart temporel entre le présent réel et un futur de spéculation fait naitre un sentiment d’inquiétude et d’urgence auquel des organismes comme Extinction Rebellion et une myriade d’autres regroupements militants donnent une voix. Dépassé, le changement progressif que professent les politiques centristes ne sauve la planète que pour nos enfants-à-venir ; il sert d’horizon commode aux évènements d’un futur flou, toujours dans la mire, mais jamais atteint. À l’opposé, les réformes révolutionnaires prophétisées par le Green New Deal d’Alexandria Ocasio-Cortez et le discours pour l’action climatique de Greta Thunberg devant les Nations Unies en 2019 plaident en faveur d’actions à exécuter ici et maintenant4 4 - La transcription intégrale du discours en anglais de Greta Thunberg devant l’ONU en 2019 est accessible sur le site npr.org. France Inter en propose une traduction : « “Comment osez-vous ? ” : voici la traduction in extenso de ce qu’a dit Greta Thunberg à l’ONU », France inter, 24 septembre 2019, accessible en ligne..

David Beer, auteur de Punk Sociology, relie l’esthétique à la créativité du bricolage et à la sémantique terre-à-terre en mesurant les actions punks à leur degré d’authenticité, de sarcasme et de phobie de la commercialisation5 5 - « Fear of selling out », ou FOSO, en anglais. Voir David Beer, Punk Sociology, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, p. 20-24.. À ces critères, j’ajouterais un sens aigu du moment et du lieu, aussi incisif que celui des Sex Pistols s’invitant dans les festivités du jubilé d’argent de la monarque britannique en 1977, chantant God Save the Queen devant le Parlement, sur un bateau qui descendait la Tamise. Les manifestations d’Occupy Wall Street ont été orchestrées, avec un aplomb semblable, en réaction au renflouement des banques pendant la crise de 2008. Souvent discrédité pour ses demandes vagues et ses réactions tardives, le mouvement Occupy a quand même joué un rôle de premier plan en détournant la colère publique envers les fonctionnaires vers les vrais décideurs de l’époque. En organisant son action sur Wall Street plutôt que devant la Maison Blanche, le mouvement parlait sans fard, quoique sans mots, aux puissances hégémoniques d’aujourd’hui, qui résident, incontestées, dans l’argent des grandes entreprises.

Dans le nébuleux climat politique actuel, la capacité d’éluder n’est pas un handicap, mais bien un atout essentiel. Les mouvements comme Occupy ont besoin de s’assouplir s’ils entendent maitriser l’action d’urgence et les interventions ad hoc, au lieu de s’engager envers des principes en béton très faciles à manipuler, à discréditer et à renverser. L’indifférence du punk aux améliorations futures canalise efficacement de telles actions, de la même manière que le mépris d’Edgar Olguín pour le décorum amplifie puissamment sa réaction au kidnapping et à l’exécution en masse de 100 étudiants dans l’État mexicain du Guerrero. Dans une série photographique intitulée Poner el cuerpo : sacar la voz (littéralement, « y mettre son corps : sortir la voix », 2014-2015), il montre des hommes et des femmes nus dans l’espace public, couverts de slogans indignés, sortes d’affiches vivantes ; il étale ces images dans tous les médias sociaux afin de déverser son indignation de manière à la fois virale et sincère6 6 - Voir la version 2014 du projet d’Olguín sur Tumblr, <https://ponerelcuerpo.tumblr.com>.

Poner el cuerpo: sacar la voz, 2014-2015.

Photo : permission de l’artiste

Pour les punks, on ne peut pas faire de l’art sans aimer le danger et la vie dans l’instant présent, ni sans tolérer des niveaux de réussite ambigus. La performance révolutionnaire de Pussy Riot sur la place Rouge de Moscou avait frappé l’imaginaire mondial, en 2012. Arborant des cagoules aux couleurs criardes, ses membres avaient chanté des chansons comme « Poutine se pisse dessus ». Les cheffes du collectif, Nadejda Tolokonnikova et Maria Aliokhina, avaient chèrement payé ce geste : arrêtées pour houliganisme, elles ont été emprisonnées pendant deux ans, au motif de cette action, entre autres. Cependant, elles reçoivent depuis une grande reconnaissance du milieu artistique, se classant très haut dans le palmarès des personnalités les plus influentes de l’Art Review et d’Artnet. Ironiquement, de nombreux détracteurs ont discrédité Pussy Riot pour avoir supposément marchandisé l’art du geste de protestation après avoir rejoint un vaste public. Il y a là un équilibre délicat à maintenir, ce que réussit le duo français Claire Fontaine depuis des années maintenant en déviant les accusations selon lesquelles le fait de réussir sur le marché de l’art contredirait son mépris du capitalisme. La réaction de Claire Fontaine à cet égard met en relief le dilemme de tous les artistes qui sont à la fois critiques et pivots du système des galeries de prestige : « Dedans, dehors… ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Selon qui, d’abord ? Il n’y a plus rien qui se définit à l’extérieur du capitalisme, de nos jours7 7 - « Claire Fontaine by Anthony Huberman », entretien, BOMB Magazine, no 105 (automne 2008), accessible en ligne. [Trad. libre ; le soulignement est dans le texte.]. »

La litanie des couvre-feux, performance, L’OEil de Poisson, Québec, 2019.

Photo : Etienne Boucher

Spunkt Art Now, un projet dirigé par Sébastien Pesot auquel j’ai participé, réactualise également le punk dans l’art du 21e siècle. Pesot soutient que « nous ne devons pas nous contenter de régurgiter les vieux slogans de la scène [punk]. Il n’y a rien de moins punk que de se proclamer punk8 8 - Extrait du manifeste de Spunkt Art Now par Sébastien Pesot, publié à La Fabrique culturelle : <www.lafabriqueculturelle.tv/ capsules/12461> ». Le collectif féministe B.L.U.S.H., allié de Spunkt, mêle pareillement le côté brut du punk aux préoccupations écologiques. Sa performance La litanie des couvre-feux (2019) incorpore des échantillons de voix de l’explorateur français Jacques Cousteau qui, dès 1970, dénonçait la pollution des océans. Sa voix se déploie sur un fond sonore composé de chants de baleines, d’effets live et de riffs de batterie et de guitare préenregistrés, pendant qu’Annie Baillargeon, Isabelle Lapierre et Marie-Hélène Blay déchargent lentement un énorme sac de déchets de plastique – comme on le ferait avec une piñata toxique.

B.L.U.S.H. entremêle les angoisses environnementales du passé et notre peur actuelle de la destruction prochaine de la biosphère. Le trio rompt ainsi avec les conventions modernes du temps linéaire et progressif, minimisant le dogme de la croissance pour le réintégrer dans le cycle naturel de l’émergence, de la régression et de la renaissance.

Dans cet effort cyclique visant à préserver la nature, ce sont les écoartistes que l’on accuse maintenant de « conservatisme » pour leur résistance au progrès supposé du laisser-faire économique. L’interruption apparemment inoffensive de Mai 68 prend du muscle, ici, quand on l’associe à d’autres épisodes de troubles sociaux : la marche du sel de Gandhi en 1930, les marches de Selma en 1965, la place Tiananmen en 1989, le printemps arabe en 2010, Black Lives Matter en 2020 et les autres qui s’en viennent. Depuis qu’elle s’est transformée en entité virtuelle, particulièrement, la roue a tourné pour les leadeurs du monde des affaires, auparavant conformistes, désormais fans d’innovation et de perturbation quand elles parviennent à provoquer chez les consommateurs le désir inextinguible de nouvelles applis et de nouveaux appareils. Pourtant, c’est erronément que les modes technologiques qui prescrivent ce qui est bon pour l’avenir sont perçues comme des prédictions. La révolution numérique, en favorisant l’usage généralisé des réseaux, qu’elle présente comme des outils essentiels pour les années à venir, a fait fortune grâce à ce genre de prophétie et éliminé notre habileté à penser le futur autrement. Le slogan Le futur, c’est maintenant illustre parfaitement les aspirations du marché de la consommation à rattacher de force les choses-à-venir à un sort prédestiné. Mais l’avenir n’est-il rien de plus qu’un terme erroné pour parler du présent ? Pas vraiment, non : ça, ce n’est qu’une posture habile, et les punks détestent les poseurs. Même Hal Varian, le consultant économique de Google, minimise cet amalgame : « Toutes les données du monde ne mesurent que des corrélations, pas des causalités9 9 - Hal R. Varian, « Beyond Big Data », Business Economics, vol. 49, no 1 (2014), p. 6.. »

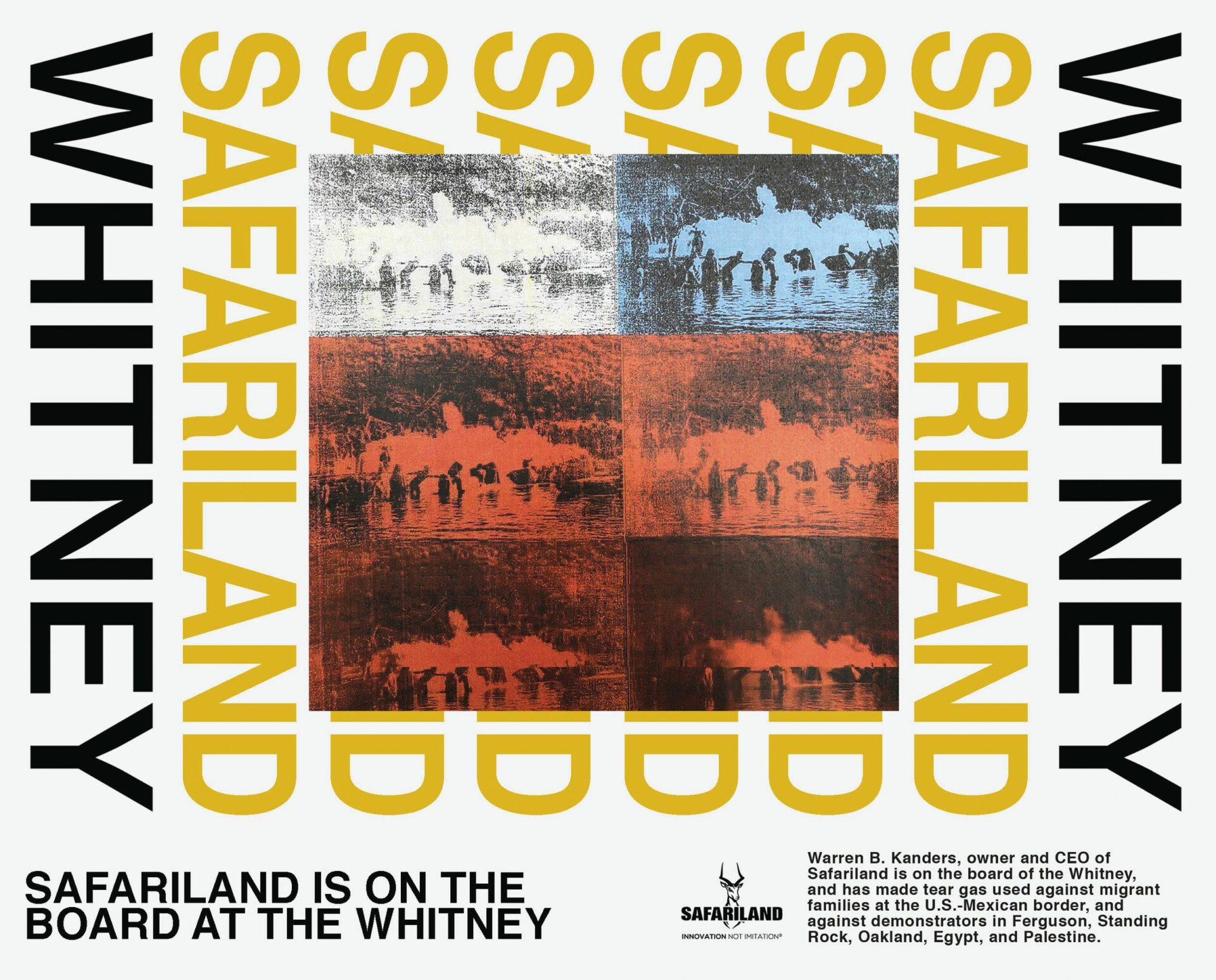

On présente à l’heure actuelle la surveillance par intelligence artificielle, l’hyperautomatisation et l’argent Facebook, folles équipées encore à réaliser, comme des développements nécessaires, inévitables et favorables économiquement. Cette affirmation selon laquelle l’avenir sera toujours en meilleure posture financière que le présent repose elle-même sur les sophismes de la croissance et du progrès permanents. Les babyboomers ont peut-être vécu cette belle époque inflationniste, mais les millénariaux, eux, se sont réveillés de ce rêve d’investisseur devant des dettes d’études et des hypothèques cauchemardesques. En réaction à cela émergent des groupes comme Decolonize This Place (DTP), à New York, qui placent le « désembourgeoisement » au cœur de leur mission. Montrant du doigt les artistes et les galeries qui ont investi les quartiers ouvriers et en ont chassé les résidents de longue date, DTP dénonce les mesures d’austérité qui sabrent les programmes de logements sociaux, d’éducation et de santé. Depuis 2016, la manifestation annuelle de DTP, qui a lieu le Jour de Colomb, remet en question la nécessité d’alterner entre le mode artiste et le mode militant quand on souhaite fédérer en campagnes artistiques cohérentes la colère éparpillée des Autochtones, des Noirs et des autres communautés affectées par le postcolonialisme. En décembre 2018, Amin Husain et Nitasha Dhillon ont mené la charge de DTP contre le vice-président du conseil d’administration du Whitney Museum of American Art, Warren Kanders, qui s’était associé à Safariland, une entreprise d’armement qui déploie des gaz lacrymogènes à la frontière du Mexique, pour le forcer à démissionner.

Affiche dénonçant la présence du président de Safariland au sein du conseil d’administration du Whitney Museum, 2018.

Photo : permission de Decolonize This Place

Les artistes se mobilisent maintenant, comme il se doit, en vue de façonner eux-mêmes l’héritage durable qu’ils et elles veulent léguer. Avant qu’on les accuse de se vendre, comme Pussy Riot et Claire Fontaine avant eux, les collectifs comme DTP doivent réfléchir à des méthodes systémiques pour s’approprier le présent, au moment même où il glisse dans l’avenir. Cela suppose que les artistes se retirent des mécanismes et des systèmes codifiés qui les transforment en producteurs de marchandises, un peu comme les comportements hétéronormatifs transforment les hommes et les femmes en les réduisant à leur rôle dans la procréation : faire des bébés qui viendront augmenter les effectifs de la main-d’oeuvre, de l’armée et du consumérisme. Ces contrats sociaux viennent huiler l’engrenage de la productivité sur laquelle reposent les fondements du pouvoir et de la domination dans les empires capitalistes. L’impulsion antipérennité du punk, en rejetant l’état d’esprit utilitariste de la production et de la reproduction, force plutôt chaque individu à envisager son potentiel de jouissance – de réalisation de soi dans le présent – et à renoncer à l’espoir aveugle d’un futur rédempteur, qui diffère à jamais notre motivation à nous accomplir. Annie la petite orpheline avait raison de dire que demain est toujours éloigné d’un jour. Si seulement nos sociétés pouvaient contourner ce technofétichisme qui fusionne plus tard et maintenant, nous arriverions peut-être à garder l’esprit ouvert devant les chemins multiples du monde à venir et à oser improviser devant l’inédit, au lieu de planifier l’imprévisible au petit bonheur la chance.

Traduit de l’anglais pas Sophie Chisogne