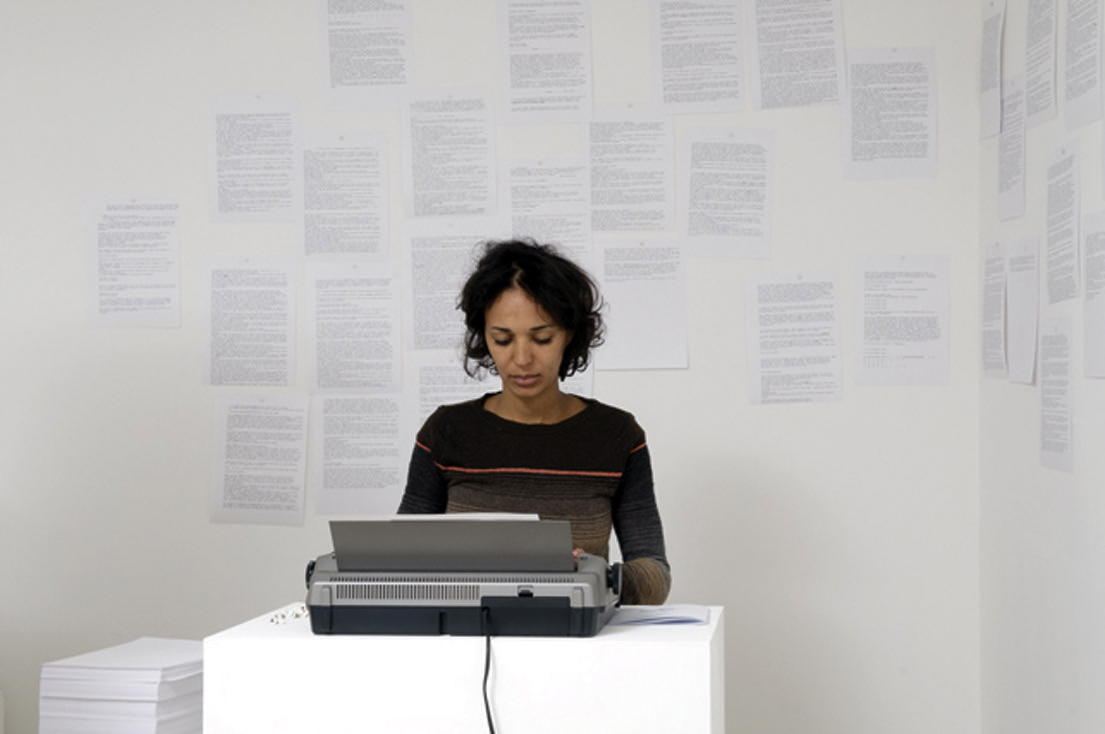

Étienne Chambaud et Vincent Normand

Le Stade des Sirènes

du 3 avril au 2 mai 2010

Photo : Aurélien Mole, permission Kadist Art Foundation

du 3 avril au 2 mai 2010

[In French]

Avec Le Stade des Sirènes, Étienne Chambaud et Vincent Normand offrent au spectateur un projet ambitieux et complexe, présenté simultanément à Londres et à Rome. La référence au chant des sirènes vise à montrer le caractère trompeur de tout récit sur les œuvres en raison notamment de la traduction qu’elles nécessitent. L’exposition se veut une présentation d’« objets écrits » ou résultant d’une transcription : des photographies de réserves où les caisses et les cadres emballés portent tous un nom (la chimère, la voix, la peur...), un contrat de transfert de droits entre l’artiste et une fondation concernant l’œuvre The Exchange (The Horse), dont la mise en caisse a été constatée par huissier, mais qui ne sera jamais exposée...

Parallèlement aux problèmes d’interprétation liés à toute traduction d’un univers sémiotique vers un autre, ce sont aussi les différents stades du récit de l’œuvre qui importent : mettre au jour les strates de ces récits, leurs subjectivités, dans une ambition archéologique, et au final anticiper la mémoire qui doit conduire à construire une archive dans toute sa labilité. Le Récif est probablement l’une des pièces qui illustrent le mieux le propos : assise à une table aux côtés de socles vides de dimensions variées, parfois surdimensionnés, une copiste retranscrit à la machine à écrire les discours produits dans le cadre de l’exposition, au moment même de leur énonciation. Le Récif, comme métaphore de ce qui affleure, représente une matérialisation des récits produits par toute exposition. Les socles aussi sont nommés : la visite au musée, la faille, le primate, le théâtre, l’idiot… Certains d’entre eux sont accompagnés d’un texte détaillé que des comédiens présents par intermittence apprennent et récitent à voix haute. C’est le cas du socle « traduction » : « On dit traditionnellement que dans une traduction on ne doit pas sentir la tâche du traducteur, que la traduction ne doit pas apparaître comme traduction, mais ne doit opérer ni plus ni moins qu’un transfert du sens, comme le travail d’un opérateur ». La copiste muette et imperturbable fixe la factualité de l’exposition. Sur des feuilles dactylographiées posées au mur se juxtaposent des descriptions de situations, des textes récités, mais aussi ce qui est produit le temps de l’exposition et qui lui est parfois a priori étranger : « Une femme lit le texte accroché au mur puis retourne dans la pièce principale. “Elle est exposée à travers sa documentation” dit une jeune femme s’adressant à l’homme avec un accent étranger. Il opine du chef. […] Silence dans la galerie. […] Les jeunes femmes chuchotent à nouveau : quelques bribes : Barcelone / joli garçon / c’est juste parce que c’est popu / vernissage / hyperflexible ». Il s’agit alors d’un simple enregistrement et d’une construction de l’exposition à laquelle chacun participe en se demandant : comment produire un discours qui rende justice à ce type de travail ?